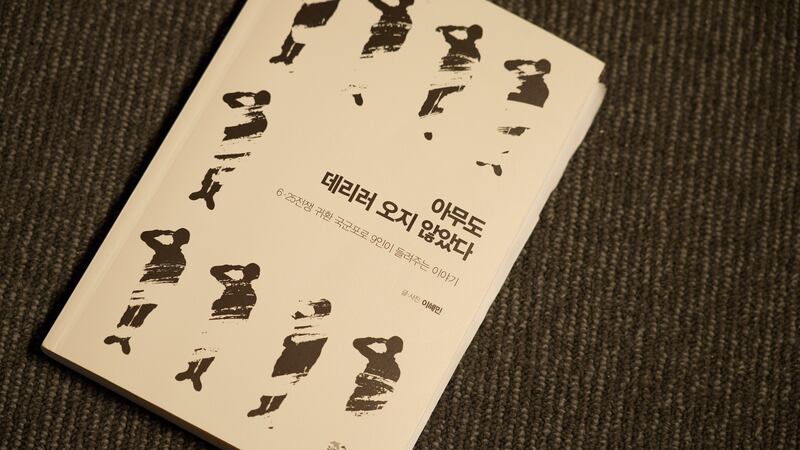

앵커 : 한국전쟁 당시 북한에 포로로 붙잡혔다가 한국에 자력으로 귀환한 국군포로 9명의 이야기를 담은 책 '아무도 데리러 오지 않았다'가 최근 발간됐습니다. 책을 집필한 이혜민 작가를 서울에서 이정은 기자가 만나봤습니다.

지난 1994년부터 2010년까지 북한을 탈출해 한국으로 귀환한 국군포로는 총 80명.

이들은 모두 아무도 자신을 데리러 오지 않는 상황에서 자력으로 귀환했습니다.

기자 출신으로서 한국의 위안부, 강제징용 피해자 등 전쟁 피해자 관련 취재를 해온 이혜민 작가는 지난 2013년 국군포로 취재를 시작했습니다.

이후 약 10년에 걸쳐 이어온 인터뷰를 바탕으로 국군포로 9명의 이야기를 담은 책 ‘아무도 데리러 오지 않았다’를 지난 5월 말 발간했습니다.

이혜민 작가: 영화 '라이언 일병 구하기'처럼 다 구해오는 줄 아는데 결국은 아무도 구하지 않았고 결국은 아무도 데려오지 않았습니다. 그런데 그건 인터뷰한 제 생각이지 그 분들의 생각은 아니라서 그 분들의 입장이라면 어떻게 될까 하다가 (제목을) '아무도 데리러 오지 않았다'라고 하게 됐습니다.

“내가 가다 죽더라도 고향을 가야 되겠다”

이혜민 작가는 ‘국가를 위해 헌신한 영웅’ 으로서의 국군포로 보다는 전쟁 피해자이자 한 인간으로서의 국군포로를 조명하고 싶었다며 책을 쓰게 된 계기를 설명했습니다.

이혜민 작가: 이 분들이 특별한 사명감이 있어서 넘어왔다 뭐 이렇게 포장되는 것 같아요. 그런데 '나 인간인데, 인간으로서 나 이렇게 경험했는데' 라고 말하려면 (국군포로들을) 영웅이 아닌 피해자로서 바라봐야 한다고 생각해요. 그래서 이분들의 사명감이나 단단한 껍데기랄까 그런 것은 들어내고 본심을 좀 들어보려고 노력했습니다.

실제로 이혜민 작가가 만난 국군포로들의 탈북 이유는 대부분 거창하지 않았습니다.

‘죽기 전 고향에 가고 싶다’는 마음으로 탈북한 경우도 있었고 ‘탈북해서 한국 가족들로부터 돈을 받아오면 북한에 있는 가족을 살릴 수 있다’는 탈북 브로커의 말을 믿고 탈북한 경우도 있었습니다.

이혜민 작가: '이렇게 죽을 바에야, 이렇게 내 생이 끝날 바에야 지독히도 보고 싶은 가족을 보고 싶고 고향 땅을 밟아보고 싶다, 내가 넘어오면 내 가족들에게 도움이 될 수도 있다더라' 등 지극히 인간적인 욕구 때문에 넘어오신 분들이 많았습니다.

“자식이 아버지를 원망해. 내가 항상 마음에 가책을 받는단 말이오.”

국군포로들의 증언에서 빠지지 않는 이야기는 가족들의 이야기입니다.

이혜민 작가가 만난 국군포로들은 고향과 부모님에 대한 70여년 전 기억을 떠올리며 울음을 터뜨렸습니다.

이혜민 작가: 이분들이 워낙 어린 시절에 갔기 때문에 여자친구가 있거나 애인이 있거나 하지 않아요. 부인이 있는 경우도 없었고요. 그런데 이분들이 어머니 생각을 하면서 엉엉 우세요. '어떻게 이럴 수 있었나' 하면서 이야기 하실 때 저도 많이 속상했던 기억이 납니다.

국군포로 중 많은 이들은 북한에서 이룬 가족과의 관계도 원만하지 못했습니다. 이혜민 작가는 북한 내 국군포로 대상의 차별대우가 이들의 자식들에게도 적용되고 이로 인해 가정이 파괴되는 모습이 가장 가슴 아픈 대목 중 하나라고 말했습니다.

이혜민 작가: 국군포로 가족들이 북한에서 많은 피해를 받았다는 것은 알려져 있거든요. 취업에서 불이익을 받거나 원하는 학교에 못 가거나 이런 이유로 아버지한테 욕하고 막말하고 심지어 갈등이 있어서 가정이 해체되기도 하기도 해요. 근데 저는 이 모습이 정말 중요하지 않나, 이 분들한테 이 점이 가장 가슴 아픈 대목이 아니었을까 싶어요.

국군포로들이 귀환 후 다시 만난 한국 내 가족이나 지인과의 관계가 좋지 않은 경우 역시 안타까운 부분이라고 말했습니다.

한국 내 가족이 탈북을 돕지 않고 모른 척한 사례, 한국 정부로부터 받은 지원금을 형제, 자매, 자녀가 ‘빌려가거나 가져가’ 불화를 겪는 사례 등도 있었던 겁니다.

이혜민 작가:가족과의 단절이 여기서도 이어지고 있다는 게 슬펐고요. '친구는 필요 없어. 가족도 필요 없어. 딸이 더 무서워' 이런 얘기를 하세요. 물론 한국에서도 가정이 해체된 경우가 많아서 이분들이 특수한 경우라고 볼 수는 없는데요. 그럼에도 친구와의 우정을 나눌 마음의 여유가 없다는 그 상황이 매우 가슴이 아팠습니다.

“하나도 안 데려왔지. 끝내 국가가 그걸 못 하더라고”

저자가 만난 아홉 명의 국군포로들은 모두 역대 한국 정부가 이들을 송환하기 위한 노력을 적극적으로 하지 않은 것에 대한 울분이 컸습니다.

이혜민 작가: '비전향장기수 63명 보낼 때 국군포로 한 명이라도 데려오지, 내가 아니더라도 내 동료 한 명이라도 데려오겠다고 발언이라도 했어야지' 이 얘기를 하면서 인성이 정말 좋으신 국군포로 마저도 막 쌍소리를 해가면서 화를 내시더라고요.

그 와중에도 책에 담긴 9명의 국군포로 중 4명은 얼굴도 이름도 밝히지 않았습니다. 북한에 남아있는 가족을 지키기 위해섭니다.

이혜민 작가: '어떻게 우리를 한 명도 데리러 오지 않았느냐, 구하려는 시도조차 하지 않았느냐' 이 이야기를 목소리 높여 하고 싶은데 내 자식이 북한에 있으니 그 이야기를 할 수 없는 사람의 마음은 어떨까 (하는 생각이 들었습니다.)

“왜 전쟁기념관에 우리 흔적을 남기지 않습니까”

윤석열 한국 정부는 지난해 5월 출범 직후 국군포로 문제의 근본적인 해결책을 강구하겠다고 밝힌 바 있지만 북한 당국이 국군포로의 존재도 인정하지 않고 있는 상황에서 구체적으로 진전된 것은 없습니다.

국군포로들이 바라는 것은 결국 무엇일지에 대해 이혜민 작가는 한국 정부가 국군포로의 존재를 인정하고 북한에서 비인도적 대우를 받으며 착취와 억압의 대상이었던 이들을 추모해 달라는 마음이 가장 큰 것 같다고 말했습니다.

이혜민 작가:한국전쟁 당시 분명 나의 동료들이 있었고 (국군포로가) 적게 말하는 사람은 1만 명 많게 말하는 사람은 10만 명이라고 하는데요. 그런 국군포로의 존재가 분명히 있었다, 그것을 정부가 인정해라, 그리고 그 사람들에 대해 추모해 달라는 마음인 것 같습니다.

약 10년 후 개정판을 낼 때쯤에는 국군포로 문제가 지금보다는 진전된 모습이었으면 좋겠다는 것이 이혜민 작가의 바람입니다.

이혜민 작가:한 10년 뒤에는 '결국 아무도 구하지 않았다'는 제목으로 개정판을 내고 싶다는 생각도 있는데 그렇게 쓰고 싶진 않습니다. 그 중에 한두 분은 (한국 정부가) 데려와 주기를 바라기 때문입니다.

지난 5월 기준 탈북 국군포로 80명 중 생존자는 13명입니다.

유엔 북한인권조사위원회(COI)는 지난 2014년 발표한 보고서에서 북한 당국이 최소 5만 명의 한국군 포로들을 돌려보내지 않았고 그 중 약 500명이 생존해 있을 것으로 추산한 바 있습니다.

에디터 양성원, 웹팀 김상일