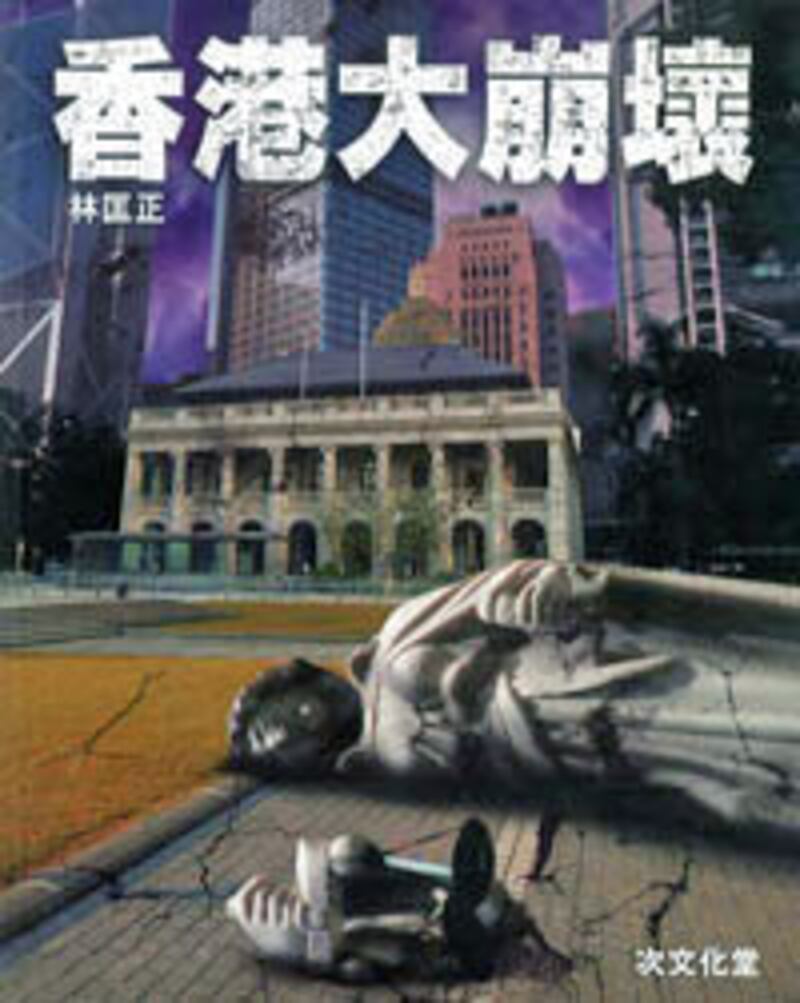

有人說,八十後對很多社會問題的不滿,是由於他們看不到自己的前景,但林匡正卻認為,問題並非出現在某一個政策範疇,他寫這本《香港大崩壞》,就是要將香港敗壞的現象歸納起來,找出成因,嘗試挽救。

林匡正說,他是一個土生土長的人,從小到大都發覺香港有不少問題,報章、傳媒和政黨都提出不少香港的問題,但關鍵是他們提出的問題都是切割的;教育歸教育,政治歸政治,法治歸法治,甚至坊間出版的書,都沒有一本全面去探討問題。例如有人做問卷調查,會問你香港首要處理甚麼問題,民生還是政治,但其實這些問題是分不開的,所以林匡正說他寫這本《香港大崩壞》,由政治、經濟、法治、民生、教育五方面去歸納香港問題出現的成因和現象,去分析香港為甚麼會出現這些問題,這些問題會有甚麼發展,有甚麼建議。

林匡正指出,香港有三大核心問題,主要源於拜金、順民和官僚主義。處理拜金主義,令人不會常常出現拜金、金錢至上的情況。這個比較困難,始終在資本主義世界裏,拜金主義是必然的。順民主義是教育的問題,以前殖民地當然希望順民,少提出問題,例如做學生的要聽話,老師的說話永遠是對的,問問題不舉手是不可以的,這是教育的問題。教育方向、政策和思維都可以改變,現在實行的通識教育就是朝著這個方向作出改變,但又推出國民教育,也不知道是否希望延續順民主義。另外,政府的官僚思維不變,有再好的官員和制度,都是沒有用的。人民只可以在一堆爛蘋果中挑戰較為不爛的蘋果;究竟有沒有人敢去改構這種官僚文化,暫時曾蔭權和董建華都沒有這種魄力去改變,所以林匡正對此較為悲觀。

談到拜金,林匡正認為拜金主義就是消費和被消費文化,在拜金主義之下,其他文明因素都不被重視。其實除了香港之外,其他社會,尤其資本主義的社會,何嘗不拜金?為甚麼這些地方除了拜金之外,還有其他價值觀足以彌補,令社會繼續向前發展?為何香港就崩壞於拜金主義之下?

香港的順民,源於香港過去百多年都是英國的殖民地,殖民地政府刻意令香港人成為順民,以便統治。但現在香港已經回歸十多年,難道香港人仍甘願繼續當順民?林匡正認為,香港回歸後只是進入了後殖民時代,香港政府是後殖民政府。這個說法一點也不錯,只是宗主國由英國變成中國,加上香港的既得利益集團,他們實在不希望改變香港順民的狀況;不過,始終令人費解的是,新一代是無力,還是無意改變這個狀況?

官僚主義也是毛澤東所深惡痛絕的,因此他不惜打破所有制度,去將官僚主義連根拔起,只是整個國家也被連根拔起而已。林匡正認為,香港政府的官僚主義,在少做少錯的情況下,不會主動向前行,令社會難以進步,也因此成為香港大崩壞的罪魁禍首。究其原因,香港缺乏有遠見的政治領袖,這是政治制度使然;政府不欲犯錯,官僚高薪厚祿,保障其既得利益,才會令官僚主義抬頭。是不是要來一次大陸式的文革,才能解決問題?

作者嘗試透過訪問三十多位熟識香港問題的學者、專家和政治人物,包括鄭宇碩、程翔、黎則奮、張超雄、陸恭蕙及李柱銘等,就當前香港的現象和問題,從多個方向,剖析香港未來,包括政制、醫療、教育、甚至環保和文化等。不過,遺憾的是,這批有識之士的看法,仍是他們一直以來的固有看法,看法精闢,但沒有甚麼驚喜。相信讀者會更希望了解到年青一代他們對香港問題的看法,更希望知道,在他們眼中,怎樣才是一個公平、理想、又不失其活力的香港社會。