個人就是歷史。這本書所演繹的歷史更是多方面的,包括羅孚的家庭歷史、香港報業史、香港政治史、中共黨史,而當中的關鍵正是中共不同時期的政治策略和執行這些策略的具體措施。

例如愛國如羅孚一家,他們的家族命運就由中共一手決定。遠至中共四九年建政,羅孚一直企望回國效忠,卻在黨的安排下,留港發展,成為中共在港的文化尖兵以至統戰主將。再至六七年暴動後,香港左派逐步走向社會邊緣,羅孚幾名子女既難望在香港升讀大學,又被中共拒絕回國升學,他們唯有千山萬水到外地求學,結果在逆境中劃出一片彩虹。又再如八十年代初羅孚被誣告為美國間諜,在北京被判入獄,隨即軟禁十年。十多年的屈辱,使他百辭莫辯,但也讓他大徹大悟,回港後,返樸歸真,直面時局,奮筆直書,盡顯真我個性。

除了個人歷史外,本書通過羅孚的工作和任務,展示中共參與香港事務的長遠歷史和策略思維。其中有不少篇幅介紹一批傑出文化人南來辦報的事蹟,但不幸的是,他們縱有出眾才華,在五、六十年代也曾開創局面,但隨住中共路線走向法西斯集權主義,香港的左派亦緊跟政治主旋律起舞,寧“左”勿“右”,自絕於港人。結果,六七暴動前佔了報章三成銷量的左報,逐漸由興盛走向蕭條。過往盡忠報國、不惜捨身取義的報業精英,在政治教條的捉弄下,不是變得人人自危或者投機取巧,就是沉默寡言或者隨波逐流。

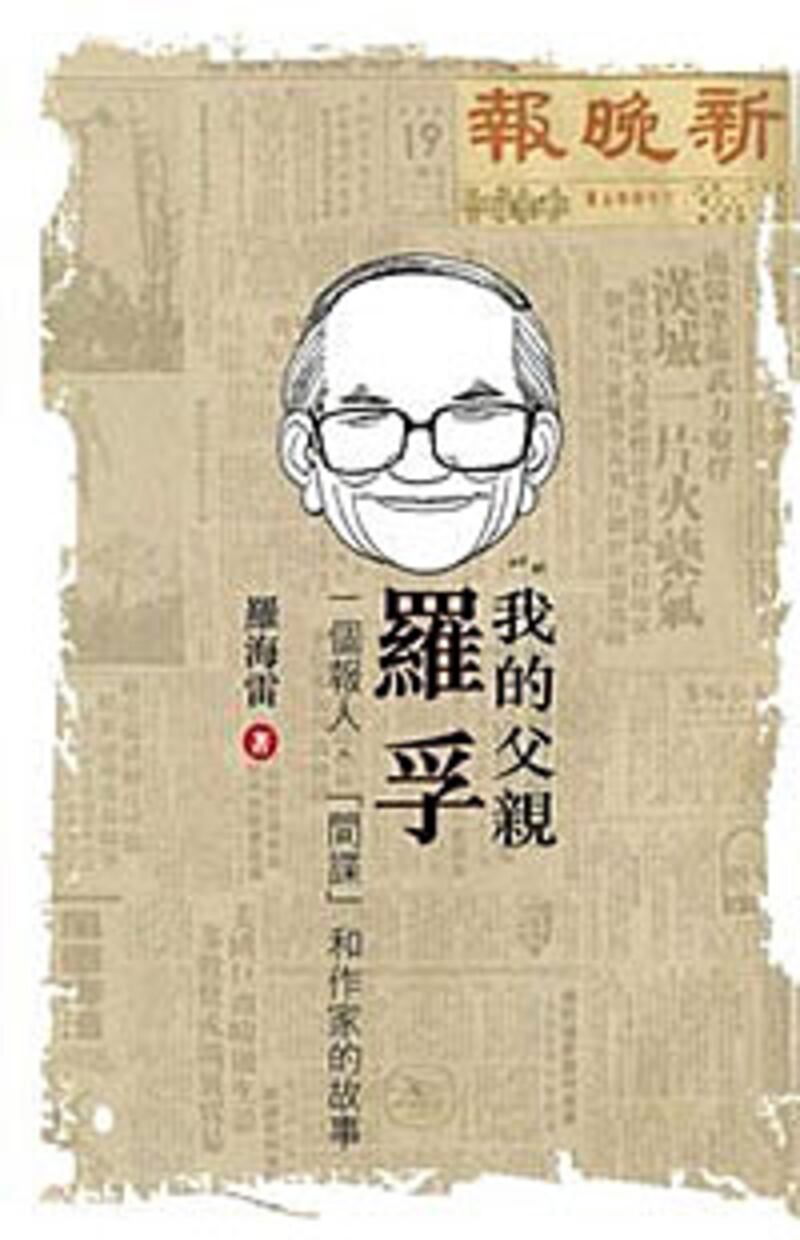

一代人的雄心壯志盡付東流,絕非偶然。本書出色之處,是以歷史的眼光洞悉本港左派報章如何走進困局。五十年代以來,中共對港政策,既是香港治亂興衰的重要關鍵,也是本地左派各方力量的工作方針和行事依據。本書以人物事蹟為經,以中共的香港政策為緯,闡釋建國以來至八十年代初左派在港的發展和障礙、希望和失落。整個分析涉及具體的人和事,也介紹宏觀的形勢和局面,加上對港英管治方法的剖析,構成香港現代史的另一種論述。有別於以港英施政、典章制度或者殖民壓迫為重點的香港歷史,《我的父親-羅孚》所呈現的歷史圖象,更加立體、多元,交織着不同歷史人物的言行思想、組織規範、政治博奕和歷史限制。

雖然本書的主要目的是根據事實,為羅孚莫須有的間諜罪名鳴冤,還他一個清白。不過,難得的是,作者既有真憑實據,又有歷史視野,把誣告事件看成中共黨內派系鬥爭的一個章節。一方面,國家走向改革開放,統戰者和情報工作需求日增,但另一方面,黨內權力高度集中,加上法治不彰,令負責這些非常任務的幹部蒙受誣告也無法辯白。在作者看來,這是中共體制所致,使白區工作的地下黨員一直是政治誣告和鬥爭的獵物。愛國知識份子變成階下囚其實屢見不鮮,羅孚的不幸不外是中共野蠻政治的又一犠牲品。

全書論述清暢,主次分明,有歷史眼光而且分析透徹,是了解中共、了解香港的必讀之作。