香港樞機主教陳日君。(法新社2005年圖片)

每年12月聖誕節是基督教教徒最重視的日子,皆因相傳二千年前耶穌在這個月份降生,目的拯救世人,道成肉身,在卑微的世間與帶著原罪的凡人共呼吸,最終為救贖世人罪愆而給釘死十字架上。在這個有著莊嚴宗教意義的時刻,就讓何良懋為大家評介一本與中國教會有關的新書。

這次介紹的《陳日君:照亮公義的樞機》,原書為法文,由法國巴黎《十字架日報》(la Croix)記者Dorian Malovic,在2006年多次專訪香港樞機主教陳日君而寫成,翌年5月出版法文版;兩個月後,交由香港黎智英為大老板的壹出版有限公司編印了中文版﹐2007年7月在香港出版。譯者有吳穎思、廖愛萍、潘凱盈等。全書主體內容分四章另加小結「展望未來」。

第一章是「根源.中國」,第二章「慈幼會的教育家」,第三章「喚醒港人的民主意識」,第四章「梵蒂岡的外交官」。1932年生於上海的陳日君,在1948年16歲時以上海慈幼會初讀修士身分到香港讀書,後在香港慈幼會協助下到意大利修讀神學,並於1961年擢升為神父。1996年,升至香港教區主教助理。2002年,陳日君接替逝世的胡振中樞機的職位。2006年2月中,75歲的陳日君更獲羅馬教宗本篤十六世若瑟‧拉青格冊封為樞機主教。

陳日君接受法國記者訪問時透露,2006年年初,中國外交部一位高級官員在香港探望他,表示希望他能說服羅馬教廷,接納北京關於自行委任在華主教的立場。陳日君說道:「我拒絕了他,因為我知道怎樣做才是為我的國家好。中國天主教愛國教會在主教任命方式的立場,是錯誤和不可接受的。」(頁90)他同時也表示,自己「相信中國政府應該明白到我是完全為中國利益出發,因為我愛我的祖國——中國」。

事實上,在1996年獲擢升為香港教區主教助理之前的七年間,陳日君一直忙於在中國內地多處教會機構從事公餘的教育工作,他在書中就提到,這幾年曾獲當局批准在國內多間神學院授課,總共到過七個不同的教區:上海、西安、武漢、河北石家莊、瀋陽、浙江省以至北京的國家教區神學院。據不完全統計,中國有1,200萬天主教徒。

作者提出,以陳日君的性格,很難想像他曾在這麼長的時間裏,對當時在中國的所見所聞保持緘默。這位港人眼中的「香港良心」、「出位主教」對此解釋道:「在中國教學的七年間,我盡量規行矩步,從來沒有公開指責當時那些不理想的情況。……我需要保持沉默,因為我不想犧牲這個可以教育年輕中國神學院修生的機會。這時期,我最重要的責任……是去了解、觀察,和明白這個時代的真實情況。」(頁53)

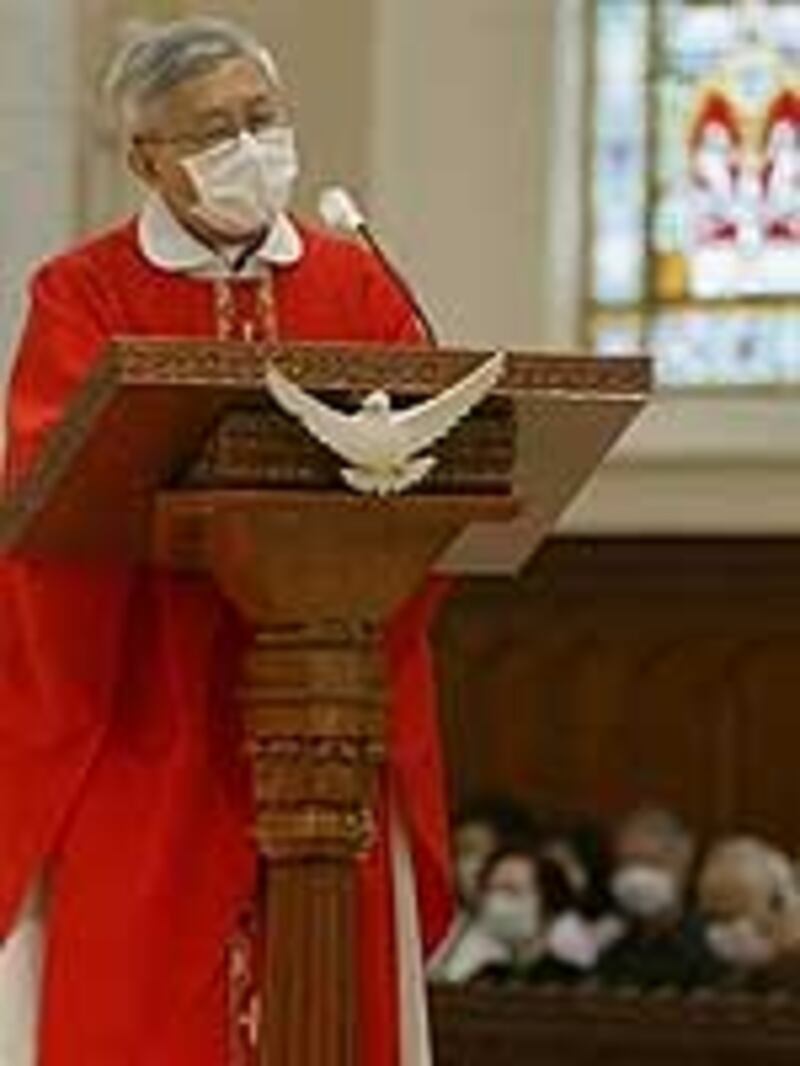

2003年4月18日,陳日君主教在非典流行期間在教堂主持儀式。(法新社圖片)

陳日君強調,教區一定要由主教而不是政治機關來管理。他多次批評官方中國天主教愛國教會妨礙中國教會全面統一。理由很簡單:假如今天中國地下教會信徒公開身分,立即就會落入政府控制之中,這正正是天主教愛國教會想見到的事情,就別妄想中國天主教愛國教會願意為天主教徒的利益著想。陳日君更呼籲教廷應向全世界發出警告,提醒世人政治黨派正利用宗教謀取其自身利益,甚至在教區內「胡作非為」,令到中國一些神職人員噤若寒蟬。

談到香港事務,陳日君提及2001至2002年港人內地子女居港權風波,以及2003年《基本法》第23條立法胎死腹中事件。在這兩項重大議題上,他表達了非常清晰的訊息:全力支持人權、自由、法治和民主原則。在「居港權」方面,他說:「教會的態度是希望家庭團聚,從人道角度看,我們不能接受一個妻兒在內地的港人,因為居留權的問題,而被迫與家人分散兩地。我的前任胡樞機亦大力維護家庭團聚的政策,對他來說,這是基本人權。但(香港特區)政府並沒有根據終審法院的裁決,批准這類家庭團聚,反而要求人大釋法。」正因為香港教區在此事上與政府不同調,就「變成了政府的敵人」。

陳日君說,香港天主教會反對23條立法,那是「沒有選擇的餘地」,他指北京想以中國國家安全為名,限制港人的活動、思想和言論自由;如果通過第23條的立法程序,將令所有港人生活在隨時隨地受到迫害的陰影下,「香港的教會更肯定會像國內的教會一樣受到監視」。陳日君問道:「面對這樣的威脅,我怎可以保持沉默呢?」結論:天主教會的社會課清楚教導我們應該對抗這些不公平。當年教區動員全港數以十萬計教徒,參與「七一」50萬人大遊行。而23條立法工作終在2003年7月9日宣布無限期擱置。主其事的香港保安局局長葉劉淑儀宣布辭職、特首董建華翌年下台。

說到香港回歸十年情況,陳日君的警句是:「香港的客觀環境及行事準則正逐漸被中國大陸同化,言論自由變得更為珍貴和越來越罕有了。」(頁73)他又說得很清楚:教會支持民主,這是理所當然的,「我們需要直接參與和關注政治問題,而非單單作為旁觀者,我們透過參與政治的過程,以捍衛《聖經》的意義。」(頁61)充分體現一位「非常主教」的思路特色。

本書介紹陳日君出身和言行,在中文書籍中算是詳細的,尤其在今天香港日漸向北方利益傾斜的年代,彌足珍貴。唯對於這位不一般主教與泛民主派頭面人物如李柱銘,何俊仁等,以及和《蘋果日報》創辦人黎智英之間怎樣結成「神聖同盟」的底蘊,全書沒有隻字交代,實為美中不足之處。起碼宜在附錄點出這一點「政壇內幕」,或可為讀者展示更多參考資訊,至少有助了解陳日君的政治意識形態轉變過程。

何良懋這次的書評就到此為止,並順祝聽眾朋友新年進步!