앵커: 한국에 정착한 여성 탈북민들이 북한과 한국에서 자신의 삶을 그림으로 표현한 '자화상' 전시회가 서울에서 개최됐습니다. 전시회에 참가한 탈북 여성들은 서로의 아픔을 위로하는 시간이 됐다고 밝혔습니다. 서울에서 한도형 기자가 보도합니다.

한국의 사단법인 ‘여성인권을 지원하는 사람들’이 서울 운현궁에서 지난 6일부터 진행 중인 탈북민 여성들의 자화상 그리기 프로젝트 ‘그리움을 그리다’ 전시회.

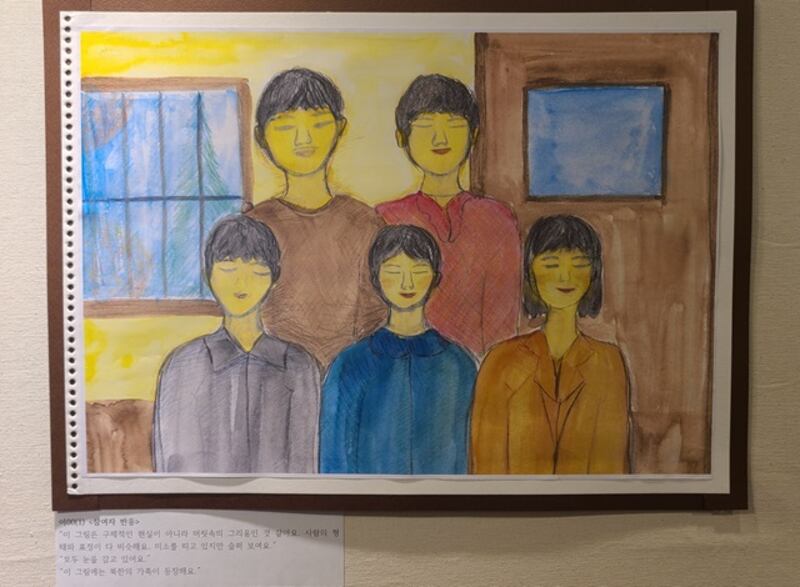

한국에 정착한 7명의 여성 탈북민들이 ‘나의 10대 표정 그리기’, ‘행복한 이야기 공유하기’, ‘나의 가족 그리기’, ‘나의 탈북 이야기’ 등 다양한 주제를 가지고 그린 그림들이 전시됐습니다.

그림 속에는 탈북 전 북한에서의 생활, 탈북 전후 과정의 애환, 현재 한국에서 겪는 어려움과 기쁨 등 삶에서 느꼈던 희로애락이 자연스럽게 표현되어 있습니다.

탈북 여성 이 씨는 주제 ‘나의 10대 표정’에 대해 “사는 게 무섭다”고 푸념하는 어린 자신을 그렸습니다. 이 씨는 전시된 그림 설명에서 북한에서 귀국자 자녀는 아무리 공부를 잘해도 대학에 갈 수 없다는 아버지 말을 듣고 꿈도 꿀 수 없는 현실이 절망스러웠다고 말했습니다.

북한에서 어릴 적 야구선수를 했다는 또 다른 탈북 여성 이 씨는 북한에서는 형편이 어려워도 실력이 뛰어난 선수라는 자부심이 있었지만 중국에서는 불법체류자로 10년 동안 숨어지냈다고 밝혔고, 죽기 전 부모님과 삼남매가 함께 모여 마지막 식사를 하고 싶다고 밝혔습니다.

일본 귀국자 가정 출신인 또 다른 탈북 여성 이 씨는 주제 ‘자화상 그리기’에서 어린 시절 아버지와 바닷가에 나란히 앉아있는 모습을 그렸습니다. 이 씨는 전시회장에서 자유아시아방송(RFA)과 만나 “당시 아버지가 수평선 너머로 쭉 가게 되면 아버지 고향, 일본이 나온다고 말했는데 내가 아버지 나이가 되니 당시 아버지가 어떤 감정이었는지 느껴진다”고 설명했습니다.

이 씨는 “다만 나는 막힌 세상에서 자유로운 세상으로 온 ‘열린 결말’인 것에 비해 아버지는 자유로운 곳에서 살다가 막힌 세상으로 간 것”이라며 “아버지의 답답함은 내가 느끼는 고통의 몇 배가 됐을 것”이라고 말했습니다.

이 씨는 전시회를 준비해온 과정에 대해 “첫 날부터 많은 여성 탈북민들이 눈물을 터뜨렸다”고 말했습니다. 이 씨는 탈북 여성들이 북한에서의 삶은 물론 한국에서 어떤 어려움을 겪어왔는지 지나온 이야기를 하며 아픔을 나누고 서로를 위로하는 시간을 갖게 됐다고 밝혔습니다.

탈북민 이 씨:말하지 못하는 것들을 그림을 통해서 풀어낸 거니까 첫 시간부터 자기의 지나온 이야기를 하는데 특히 탈북민 여성들이 눈물이 터지고 그래서 같이 위로도 하고 쭉 그랬어요.

전시회를 주최한 ‘여성인권을 지원하는 사람들’의 홍영희 대표는 이날 자유아시아방송에 “2016년 정부(여성가족부)로부터 탈북민 여성 상담ㆍ심리치유센터 위탁사업자로 선정된 이후 다양한 심리치료 프로그램을 진행해왔다”며 “이번에는 그림을 통해 자신의 삶을 공유하고 치유하는 과정을 갖고자 했다”고 밝혔습니다.

이번 전시회에는 7명의 여성 탈북민 외 3명의 남한 출생 여성들도 참여해 전 과정을 함께 했습니다. 이에 대해 홍 대표는 “북한 뿐만 아니라 남한에 사는 여성들도 똑같이 어려움을 겪고 있으며 어려움의 모습만 다를 뿐이라는 것을 공유하고 싶었다”고 말했습니다.

홍 대표는 한국에 살고 있는 여성 탈북민을 향해서는 “탈북하며 가족을 두고 오는 것은 한반도의 정치적 조건에 의해 벌어진 일일 뿐 당신의 잘못이 아니며 당신은 최선을 다해 살아온 사람으로서 자신감을 가져도 된다”고 말했고 “우리는 같은 사회 일원”이라고 덧붙였습니다.

홍영희 '여성인권을 지원하는 사람들' 대표:지금까지 살아온 과정 그리고 북한에서 오게 되면서 자식을 놓고 온 것은 당신의 잘못이 아니고 이것은 한반도의 정치적 외적 조건에 의해서 벌어진 일이며 당신은 최선을 다해서 살아오신 분이고 자신감을 갖고 사셔도 됩니다.

‘여성인권을 지원하는 사람들’은 내년 1월 여성 탈북민의 부모역량 강화, 탈북민 자녀 교육비 지원 사업을 진행하는 등 여성 탈북민 지원 활동을 이어나갈 계획입니다.

탈북 여성들의 자화상 그리기 ‘그리움을 그리다’ 전시회는 오는 10일까지 계속될 예정입니다.

에디터 양성원, 웹팀 김상일