龍應台教授是這樣評論《甚麼都沒有發生》這本書的:「香港人要了解自己必讀,外地人要了解香港也必讀。」作家也斯說,陳冠中以傳統的言情故事,老練的人情世故去寫某一角香港的深層心理,……. 他的小說是不同時空之下的思考與現實的調整。

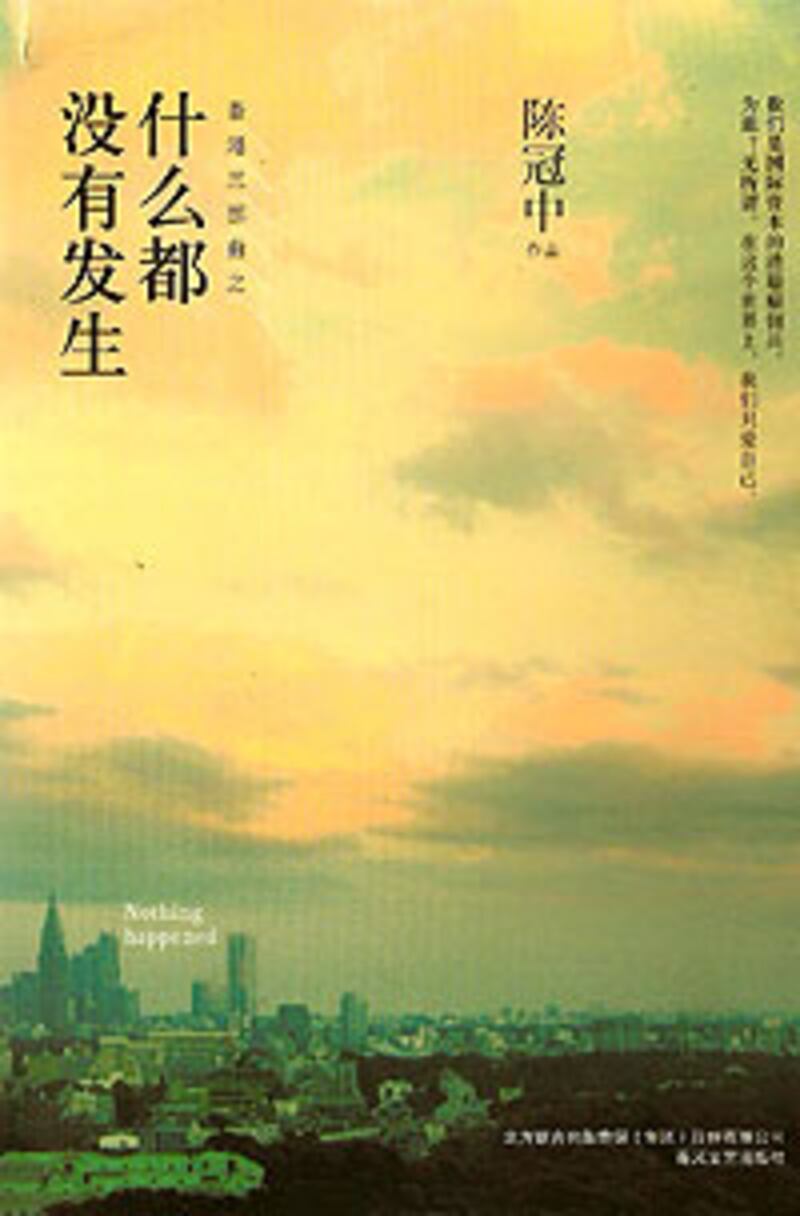

《香港三部曲》第二部曲的故事背景,在1984年至1998年香港回歸一周年的那天。對於香港而言,這是歷史轉折的重要時刻,1984年是中英簽署聯合聲明,決定香港前途的一年,1998年的香港可謂塵埃落定;陳冠中為他的故事選題時,卻刻意用上《甚麼都沒有發生》,單是故事的選題,已經夠戲劇性了。

作者陳冠中,1952年在上海出生,在香港成長,先後在香港大學和美國波士頓大學畢業。曾旅居台灣六年,駐北京十年,居港四十年,體悟兩岸三地文化,可以說是香港城市生活文化評論的先行者。

作者似乎是對成長於戰後香港的一代有另一深層的觀察,他透過書中的主角張得志描繪這一代香港人:「活在這一刻後,我不強求未來,也不沉溺在追憶。身邊有好東西,固然最好,我就好好享受。身邊沒有好東西,我就睡覺、呼吸,反正一刻就是一刻,都是平等的。」

《甚麼都沒有發生》以張得志的第一身敍述,回首前塵往事,從他兒時由上海隻身來港依靠父親,成長過程也是香港發展的歷程,憑工專的專業起步,逐漸成為香港本土製造的現代專業中介人。

談到這個「專業」角色,陳冠中總是於有意無意間,筆鋒一轉,以「我們」來形容。

我們都是第二把手。香港盛產我們這樣的人,構成香港的比較優勢,它的繁榮安定。

作者筆下的「我們」,是個怎樣的人呢?看看以下一段的描寫:

「我們進場,我們搞清楚遊戲規則,…… 有時候犯一下規,偷快幾步,…… 無論如何,絕不能沒有遊戲規則。我們喜歡按遊戲規則辦事,但隨時可以破例。我們用理性去幫公司達成目標,…… 我們不會被一些非理性的感情、喜惡、價值、對錯好壞所牽制。…… 我們的專業技術,令我們去到世界各地都有價。」

這些專業的第二把手,陳冠中稱之為「國際資本的港籍僱傭兵」,為誰?陳冠中認為,沒有所謂,因為這一代香港人只愛自己。……香港不能沒有我們,我們進場,我們把事情辦好,我們就離場回家。至於離場之後,出現甚麼爛攤、後遺症、原始森林反撲,就不關我們的事了。

故事刻劃香港典型中介人之外,對香港與大陸女性心態的描寫,同樣反映陳冠中獨特的看法。

大陸女性的進步,她們的進化程度,已遠遠拋離香港。尤其在北方,好孩子喜歡你,可能是因為你是條漢子,就這麼簡單,性,對內地女人只是一種兩情相悅的表示。

香港女人獨立有主見、說話硬挷挷、做事拚命、言行中性化、外表新潮,但在性方面,是非常保守,幻想找一個對她忠誠的男人, …… 香港女人注定失望,注定不快樂,注定沒說爭力。

無論你是否同意陳冠中的觀察,但某程度上是現實的寫照。