而於上世紀九十年代,香港的成衣業逐漸式微,原因是因為香港在1974年簽訂的配額制度《多種纖維協定》,已於1995年加入世界貿易組織(WTO)而取消,香港廠商便可以把工序遷移到成本較低、稅務優惠較多的地方去生產。大家都知道,香港的製衣業殘餘的一點血脈,大概都已轉移到大陸去了。這次介紹這本書,是想讓在成衣業歷史中流動的中港兩地人民,有互相參照和鼓勵的可能。

成衣業其實分為多個不同的工作範疇和環節,各個範疇所要求的技術程度都不同、所付的酬金也不同,手藝和技巧會直接影響工人的收入,同時也是她們的專業和樂趣。比如內褲和胸圍,都很考手藝,橡筋拉得剛剛好時車下去,車得好還要車得快。這些技藝令工人們培養了自尊和骨氣,工人若被質疑手藝,會力爭到底。像裡面有一位林女士,從車衣女工到包頭都做過,甚至還開過廠。言談中她就很有一種領導的氣勢,身為比較高級的指導工,卻衣著樸素,與工人一起吃飯,打成一片絕不擺款。甚至有一次老闆不肯付應付的工錢,雖然只差一毛錢,她拍桌子帶工人走,實在是巾幗英雄呀。

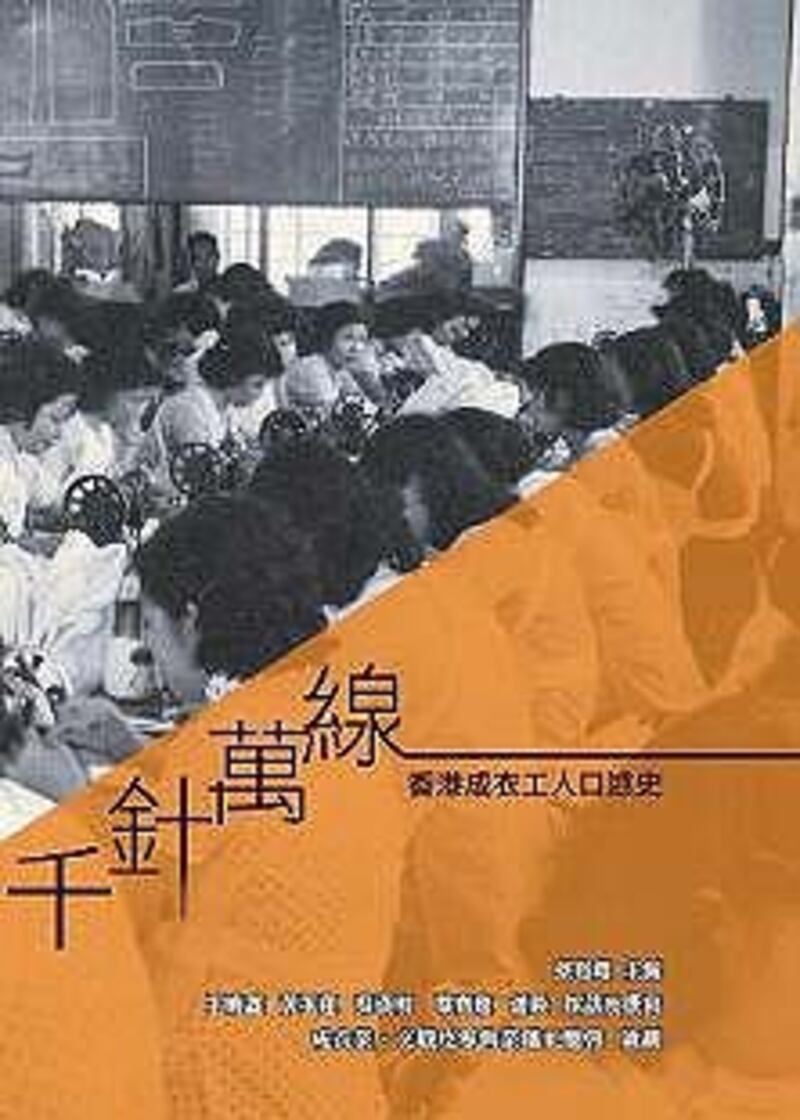

看書中的工人講起她/他們負責的工作,我彷彿可以聽到隆隆的衣車開動聲、咔嚓咔嚓的剪刀聲,甚至以牙咬斷線頭的聲音,工人的犧牲與博殺,成就了繁榮的音樂襯底。這些工人其實也擁有所謂“香港人性格”,比如會拼命接單、靈活變通、獨立自主;但在製衣業消失、經濟轉型之後,許多擁有一身技藝的工人,變成無技能,失去優越感與尊嚴,還被社會邊緣化。

編者蔡寶瓊認為,現時在跨國成衣企業壟斷市場的情況下,勞資關係就面臨道德崩潰的狀態。以前廠家和工人之間的相處並不是完全冷漠無情的,廠家會顧慮工人的需要,而工人也講義氣,知道季候到了會替老闆通宵趕工。而在現時的全球化情況下,企業家根本不會見到工人,工人只是一堆數字。於是現在工業界中發生的就是理性的暴政,企業追逐利潤、減低成本、增加競爭力,被理解為一種理性的表現,以前講究“公道”、“尊重”、“本份”的道德關係就崩潰了。

成衣業的從業者多為女工,香港有段時間也流傳“女仔做車野好”這句話。我記得上次介紹的《鏡頭當嘴吧》中深圳女工的經歷,廠家招請她們時,專選青春貌美的女孩。《千針萬線》裡的昔日女工,現在都幾乎已為人母了,我在想像,這些昔日的香港女工就是今日深圳女工的媽媽,兩群人的經歷是有相通之處的。當然,面對全球化經濟傾倒、市場價值壓倒道德倫理、欠缺政治民主和勞工組織為工人謀福利,現時深圳女工的經歷,比當日的香港成衣女工更慘。重新提倡企業的道德,是香港及香港以外的勞苦工人的集體願望。