香港作家沐羽小說處女作《煙街》勇奪兩項台灣大獎。他接受本台專訪時指,雖然自己未在現場親歷「反送中」,仍望透過《煙街》這部提及「反送中」的小說與港人站在一起。沐羽形容,香港已變成一個魔幻的城市,現實比小說更荒謬,但愈荒謬愈要以笑面對。

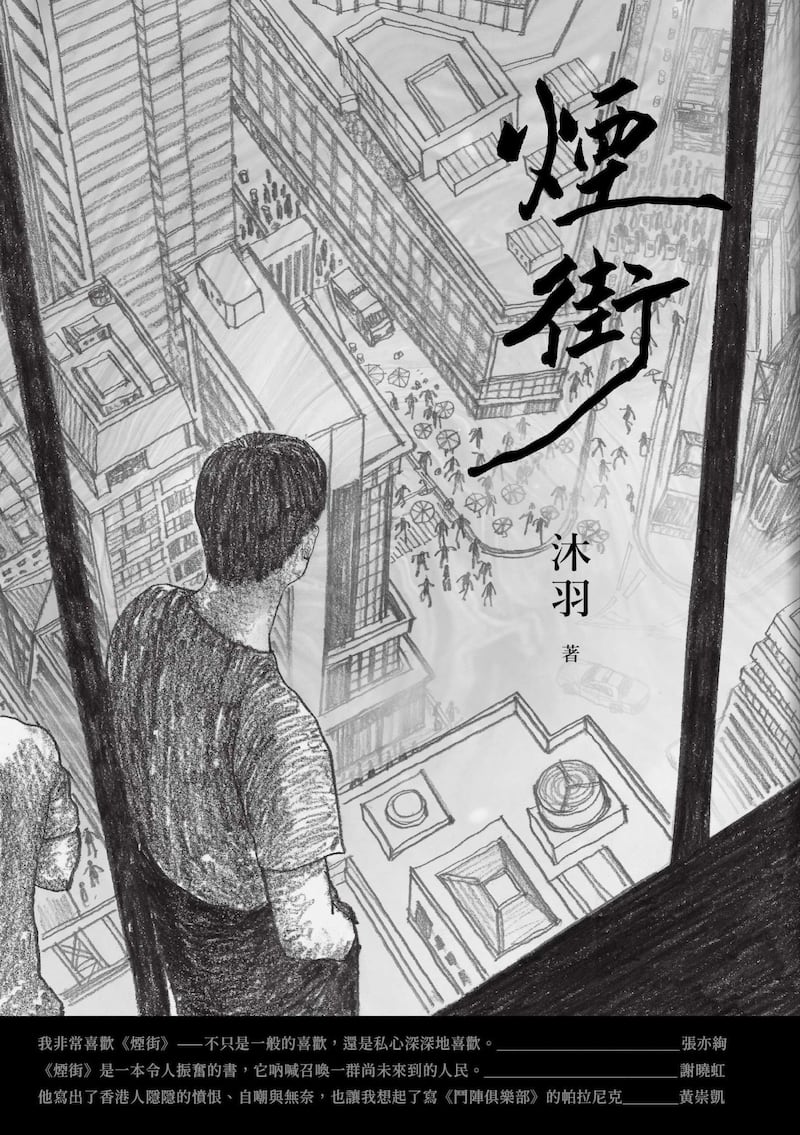

香港作家沐羽,留有絡腮鬍,架起幼框眼鏡,手上常有香煙。驟眼看很難想像他還沒到30歲,其實稱呼他為年輕作家絕不為過。他的第一本短篇小說集《煙街》,繼奪得2022 Openbook年度中文創作獎之後再下一城,日前奪得2023台北國際書展大獎「小說獎」首獎,在台灣嶄露頭角。評審團形容,沐羽透過《煙街》再現香港後抗爭時期的生命狀態,帶出香港社會議題,與在台港人的情感歷劫與惶然。

自言「未夠班」 但證明港人也能在台備受肯定

沐羽是香港浸會大學人文及創作系創意寫作課程首屆畢業生,其後在國立清華大學台灣文學研究所做碩士生,正式學寫小說只有4年時間。他認為自己在寫小說上「還只是新手」。對於獲獎,他自言感到非常意外,並說以往的作家可能出了2至3本書才有機會奪得這個首獎,例如與他獲得同樣殊榮的賴香吟更是知名作家,令他覺得自己「未夠班」。他覺得,得獎有一種被承認的感覺,同時釋出一個訊息:「只要香港人寫得好,其實可以在台灣的舞台上備受肯定,香港人是可以在這裡再次站起來。」

愈不能說 愈想踩界

沐羽認為,台灣有透明公開的比賽評審制度,香港人在台灣寫作,不用擔心寫作的內容會否帶來危險,只需考慮怎樣才能將創作發揮得更好,即使「香港議題也能同場競技」。他說自己一向走「沒有顧忌的路線」,愈是不能說,他愈想用黑色幽默的方式「踩那條界」。除了社會議題,兩性關係及上班的意義等也是他的選題。

《煙街》內含8個虛構故事,寫到2019至2020年間香港的抗爭運動,及如何走下去等最受關注的議題,一些故事由高中生組成的抗爭小隊的經歷貫穿。

沐羽表示,其實專寫香港抗爭的只有其中兩個故事。他笑說,《煙街》在台灣出版後,當時有傳這本書在香港買不到。他澄清,其實這本書並非禁書,「如果大家(在香港)看不到,應該只是因為銷量不好被下架」。他又笑言台灣的朋友要珍惜能購買的機會。

未在現場親歷 用《煙街》與港人站在一起

「反送中」時期,文化界曾討論以記錄還是創作的方式「說香港故事」,沐羽就選擇了創作小說,原因是在2019年「反送中」運動時期他並不在港,但希望可以透過這本書「與香港人站在一起」。

沐羽說:不在現場時,我寫散文或理論的批判,真實性便會出現問題,所以我就考慮小說。但寫小說就會想一個問題,如果我寫得好輕易或不好,是否就剝削了現場的人?由這個思考去想然後寫到這本書。

香港現實比小說更荒謬 愈荒謬愈要用笑去面對

沐羽指,那時候每天在社交平台看到荒謬的事發生,為他的虛構故事提供了靈感,「小說如果要跟現實比賽誰更荒謬,基本上沒有可能會贏,因為香港是一個很魔幻的城市」,他舉例說「哪有事情比『安心出行』更荒謬?小說或理論也很難創作出如此瘋狂的事」。

《煙街》的後記寫道:希望大家通過煙街找到自己想去的地方。

沐羽希望讀者看這本小說時不要那麼沉重,因為文學不一定是嚴肅及沉悶,也可以是滑稽的,這也是他面對荒謬的方式。他引用存在主義說,「只要你選擇如何看待這個世界,主動性便在你的手上」。

沐羽說:特別是愈荒謬的時候,用笑來面對荒謬是一件好事,因為黑色幽默就是這樣運轉。如果極權對你很嚴肅,然後你又好嚴肅地對它是,你的人的動能會好被動。但如果你用笑面對這麼荒謬的事、毫無理由的壓迫時,極權便不能控制你的情緒,這個時候便反轉了權力落差。

在台6年講廣東話也歪掉 滑稽又夾雜鄉愁的體會

沐羽也是離散港人的一份子,在台灣生活的這6年,他無疑已融入當地生活。騎著電單車在台灣小巷穿梭、娶了一位台灣老婆,沐羽說自己現在連講廣東話也歪掉。《煙街》最後寫到「『煙街』或者不過是一個壞掉的廣東話,一個帶口音的『應該』」。這也許是一個滑稽的誤會,但背後的複雜情感、對鄉愁的體會,唯有當事人自己知道。

今年沐羽從新竹回到大城市台北,加上不少港人流散到台灣,他與香港人的接觸率增加了。經歷這一年,他覺得很多人改變了,包括自己,他希望花時間去消化這種改變。他認為香港人的本質都是由不同的走難構成,現在是新的走難。

得獎反而把出書計劃暫緩

作品獲得台北國際書展這種大獎,對沐羽來說一切來得太快,反而令他原本想來年出書的計劃暫緩,「不求太過進步,但我想至少不令自己脫離《煙街》這個等級太遠」。他希望從今次的港人移動抓到題材,「是新的社群形成、還是會融入當地變成當地的養份?」他想以香港人為主體創作下一本書。

沐羽說:返回呂大樂的研究,他在90年代問過香港人是否喜歡香港,絕大部分也是不喜歡的。所以2019年時一班人說「我好撚鍾意香港」時,是有些轉變的,但這個轉變不會存在很久,現在就是回到原本的狀態。但回到原本狀態的意思是,他經歷過好喜歡香港的情況,然後回到現在對於香港一般感覺的情況,這個位置就要消化。但我還在看身邊這麼多人快速移動時,我覺得我還未理解他們的心理,所以我想用時間慢慢去理解現在的在台港人想些甚麼。

談及書中的故事,沐羽認為「製圖」這一章節最能表達現今的自己及離散港人,當中講述不同港人因不同原因來到台灣,討論在台灣建立一個「香港村」凝聚香港人,不過只有一個人贊成,並說:「人來到這個世界是要互相幫助」,然後便被嘲諷「這不像香港人會說的話」,這違背港人天性。沐羽認為,當有迫切的事情發生,香港人便會團結,就如「雨傘運動」、「魚蛋革命」及「反送中」時期,但其他時候很難。

記者:淳音 責編:李世民 網編:劉定堅