港府積極迎合「大灣區國家發展」,建設「北區都會區」更是新任特首李家超施政重中之重,稱助港人加快上樓。為加快發展,港府繼有意為濕地緩衝區「解禁」擴區,更擬於今年內精簡規劃程序,為發展商「拆牆鬆綁」。此做法衝擊濕地生態,且削減公眾參與權,因此引起爭議。本台發現,多個財團就元朗南生圍及米埔濕地緩衝區附近一帶,罕有地大舉入紙「闖關」,申建近百幢住宅,包括潭尾方艙醫院用地,申請興建 36 幢高密度住宅,以及鄰近米埔濕地的元朗新田練板村,自2008年後再捲土重來,將建29幢住宅,當中多個項目將於李家超7月上任後才開會表決。

修訂圖則申請 較以往同期多逾 6 倍

據港府城規會資料,截至周四(26日),現正邀請意見的修訂圖則申請多達12項,較以往同期的1至2宗,多逾6倍。有關用地申請主要屬「北部都會區」發展範圍,並配合港鐵北環綫發展,包括元朗南生圍、牛潭尾、新田、上水、屯門等,大部分申請建屋,擬建至少約百幢洋房。

新鴻基曾借出的方艙用地 申請興建 36 幢大樓

當中至少3個項目鄰近元朗南生圍和米埔的后海灣濕地保育區,有關區域過去受生態保育爭議,當中多個項目將於李家超7月上任後才開會表決。包括新鴻基地產就早前向港府借出的兩幅潭尾方艙醫院用地,及冠珍醬園地等,屬南生圍濕地緩衝區內的用地,申請興建36幢樓高10至29層高住宅大樓,提供9,940個單位,發展密度高,地積比達2.25倍,更被形容形同為沙田第一城。

另有財團就新田鄰近練板村的一幅用地,即米埔鷺烏林以北,向城規會申建29幢住宅,提供4,176伙。值得留意的是,有關項目曾於2008年申請改為「綜合發展及濕地改善區」遭城規會否決,當局理由指「有關批准理據不足」,其地積比率為 0.293 的改劃申請,對后海灣地區的生態、環境和基礎設施的供應產生不利影響,更明言會「開創不良先例」(set an undesirable precedent)。

發展局擬推「精簡規劃程序」 引發展商「闖關」

但發展商近來卻罕有地密密入紙「闖關」,與以往被指「囤地」、「擠牙膏」推地的現象大相徑庭。香港本土研究社研究員黃肇鴻向本台稱,除了看準港府「北區都會區」政策時機,為濕地緩衝區「解禁」擴區外,發展局今年內擬推「精簡規劃程序」修例,亦對這些發展商產生「加持」作用。不過,他指出,有關修例配合新任特首李家超以結果為目標「提速、提量、提效」的施政思維,恐為社會帶來惡果。

黃肇鴻說:李家超稱,以結果為目標,但規劃過程才是重要,好過程才有好的結果。當中公眾諮詢很重要,以往有多重結果,成功免去災難式,如避免具有珍貴歷史價值的景賢里被摧毀等。現在只有一輪申述會是不公平,申述會是有意義的,否則以往有暴力迫遷。改例後只有地產商、地主才可申請改劃。以前是任何人都可以,例如前面有屏風樓,我可要求反對。現在連表達意見都會被城規會資格審查,有篩選變相增加通過成數。今次是「借刀殺人」,削弱民意、反對聲音,必令規劃質素大減、破壞生態、屏風樓、交通擠塞。

港府公眾申述程序「繁複費時」 VS 本土研究社:「囤地」才是大幅拖慢造地建屋的主因

港府欲「精簡規劃程序」,源於將建屋發展緩慢歸咎於規劃程序過於繁複費時,並將矛頭指向公眾參與程序。

黃肇鴻指出,修訂規劃程序僅能令造地程序快數月,重申發展商「囤地」問題才是大幅拖慢造地建屋的主因。其中被指「囤地重災區」的棕地,至少達1,500公頃,港府過去2年僅收回 90公頃(6%),目標最遲2029至30年度收回700公頃,不足5成。他質疑港府誤導,將「罪責」推向公眾,令規劃集權,以達到其利益目的。港版方艙醫院的興建正是一例,以「欠諮詢、欠透明」,由港府和承建商主導一切,「是快了,但入住市民怨聲載道」。

黃肇鴻說:規劃質素差,選址亦差。如潭尾,正常跟城規程序是很難通過,因為緊急原因,撓過所有程序,在濕地公園門口發展建屋。今次發展商在借地後立即申請建屋,「米已成煙」,速度「快了」,但所有東西都是錯配。快一定甩漏,發展商不理生態、只看盈利。以規劃思維是,是由發展商主導,沒有check and balance,只會則向發展商,現時趨勢將民意削減,整件事是否真是對社區、環境好?

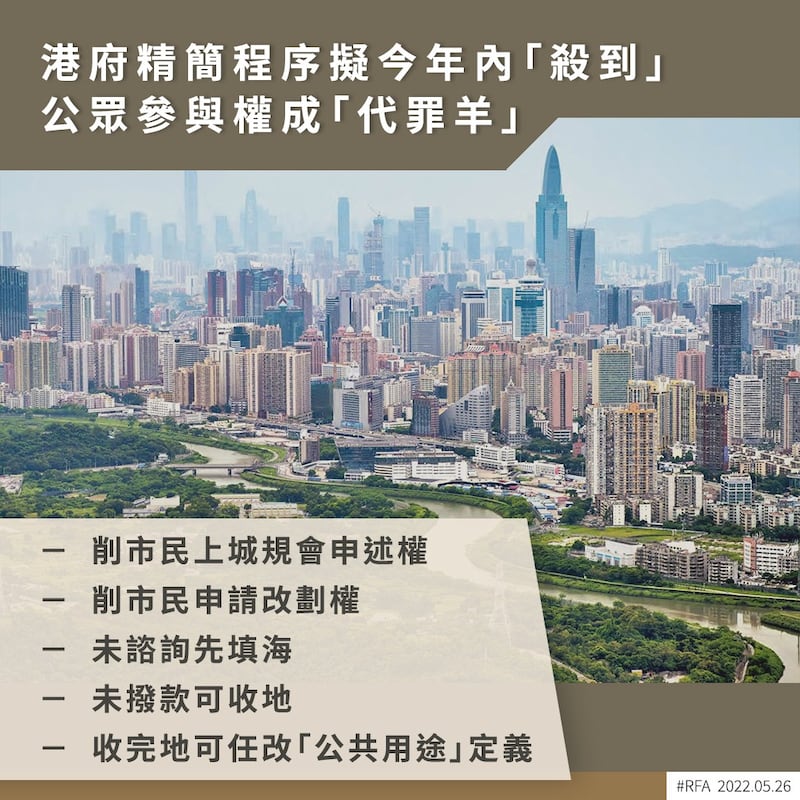

今年3月,發展局局長黃偉綸就於立法會提出,就《精簡土地發展的法例》修訂內容,大幅削減公眾申述程序,包括將多輪城市規劃委員會制訂圖則時的公眾參與申述會,由多重縮減為一輪;毋須立法會撥款,即可啟動收地及賠償;容許未諮詢就邊規劃、邊填海,收完地可任改「公共用途」定義等。雖然坊間對修例抱持懷疑態度,但在立法會由「絕大多數建制派」組成的情況下,加上他們已表明同意有關修例,料很大機會通過。

環保觸覺:向濕地「開刀」 「欲速則不達」

過去環保團體被財團視為阻礙,對於今次財團趁勢密密向濕地「開刀」,環保觸覺研究主任劉加揚向本台形容「欲速則不達」。

劉加揚說:發展應透過雙向意見改善。諮詢少未必會快了,市民有可能透過司法覆核挑戰決定,反而令時間變長。我們較擔心這憂慮、這些發展。有不少發展商的發展用地位於濕地保護區或其邊陲,現在發現有些地方開始被人填土,有些不妥,擔心令他們有更多發展方法時,有更多非法的方法填土或用途。精簡架構方面,有些發展未必重新有環評,未必會更新。我們擔心,若濕地保護區發展,當中的生態生物是每次考察都不一樣,恐對生態評估有偏差。

環保觸覺:公眾申述只佔整個程序時間僅約 7%

劉加揚又指出,研究分析2012年至今的24項牽涉共48塊綠化帶中,改劃申請的所需時間,發現由港府披露發展意向、展開行政程序,至完成法定程序,平均至少需時約3.3年,最長一項申請更需時8.1年,而公眾申述及公聽會平均需時不足3個月,佔整個程序所需時間僅約7%。公眾參與不但無拖慢建屋,更有利推動符合公眾利益的城市規劃。

劉加揚憂慮,林鄭月娥在新界北濕地公園未有任何細節時,發展商已趁勢申請大興土木,「未保育、先發展」,元朗南生圍及米埔濕地生態岌岌可危,「被破壞後未一朝一夕就可復原,所謂的修復亦難阻原有生物一去不返」。

城規會曾言:無篩選的公聽會 可平衡不同持分者權益

城規會於1939年成立,當時的《城市規劃條例》明言,需要有不同階段的公眾參與,設立無篩選的公聽會,供公眾可以表達意見,平衡不同持分者權益。過去不少甚具爭議的項目申請,申述會都有助城規會審批項目時更全面了解情況,令具珍貴歷史價值的地方獲保留,例如馬鞍山村一幅綠化帶,原改劃為私人住宅,城規會舉行公聽會,經礦工後代得知礦場歷史恐被毀,及了解環保團體意見,最終否決改劃申請。

記者:李若如 責編:李世民 網編:劉定堅