有15年紀錄片策展經驗的林木材,在今屆台灣國際紀錄片影展加入香港單元,並以《理大圍城》為開幕片。他深信在沒自由的狀態下,紀錄片如同一個檔案,終有一天會被解讀及公開。(文海欣台北報道)

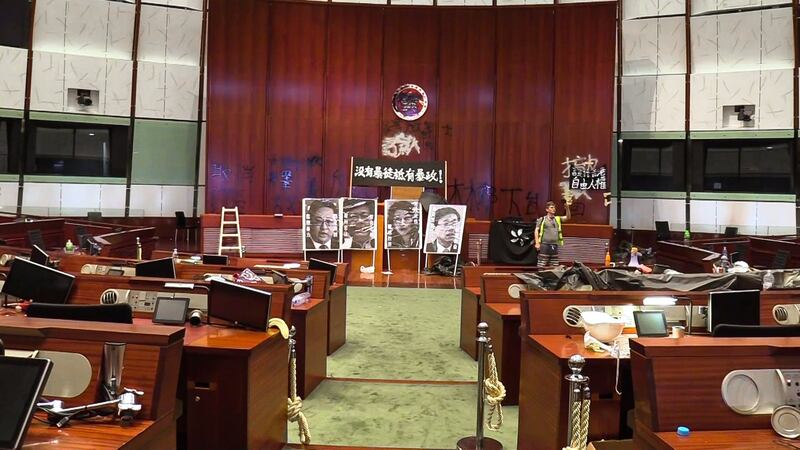

原定於2020年舉辦的第12屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)在疫情延期下,終在今年5月完滿結束。影展以《理大圍城》為開幕片,令港人關注,並推出「敬!香港/CHINA獨立紀錄片」單元,共有8套關於香港抗爭運動等紀錄片。

林木材:紀錄片提醒我們不要忘記

策展人林木材接受本台專訪時說,特意做香港部分是覺得有責任呈現事件,紀錄片的功能是「提醒我們不要忘記,並要反思未來」。他說中港台「本身有很複雜或曖昧的政治關係,港台共同經歷過很多事情」,例如天安門事件、太陽花學運及台灣80年代戒嚴的抗爭運動等,不少香港人也知曉,所以彼此的經驗能互相互補。

《理》《佔》呈現抗爭者的恐懼感

林木材認為《理大圍城》及《佔領立法會》是近兩年在華語區「很有時代意義及代表性」的作品,當中呈現抗爭者的恐懼「反映香港人這兩年的不安」。台灣觀眾沒有太多機會看到抗爭者的矛盾及掙扎,兩部片能帶來很多啟發。

林木材說:我們比較少從內部的觀點來看整個(反送中)運動,通常都是借由媒體或比較中立客觀的角度看這些報道。所以這兩部片很深刻記錄著抗爭者,在面臨他自己要承擔的風險及未來,他們內心的感受是甚麼。比如說你在抗爭運動要留下來,可能要面臨更嚴重的國家暴力。可是如果你選擇離開,又等於好像扔棄了你的伙伴。可是你又不知道未來這個國家會否找你算帳。

深刻記錄抗爭者之路

看過無數紀錄片,林木材認為《理》及《佔》「很好記錄如何成為一個抗爭者」。

林木材說:我覺得(香港)從2014到現在,是一個很值得觀察的時刻。我覺得很深刻記錄你如何成為一個抗爭者,然後抗爭者的心情是甚麼。這些角度其實在歐美其他影片較少看到,因為他們基本上遵循原來抗爭的傳統。他們知道要Fight,才會拿到自己的權利。但香港沒有前例可循。

在自由世界愈被肯定 本地則無法放映

《不割席》入圍奧斯卡,香港卻停奧斯卡轉播。《佔》及《理》去年尾入選台北金馬影展和獲得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節最佳剪接獎,但高先電影院放映《理大圍城》時卻被施壓。

問到認為香港影業尚餘多少創作空間,林木材沉默良久後指「不知道」。他認為《理》及《佔》極具時代意義,但在自由世界愈被肯定,回到本土卻沒有辦法公開放映,「這或是抗爭紀錄片的矛盾,有點諷刺」。他預計,香港將來仍會有紀錄片,甚或愈來愈多,但「行事會有改變,不會那麼直接」。

從被撼動 到撼動別人

林木材於台南藝術大學音像管理研究所畢業,15年來由評論紀錄片到策展,他笑言因「寫字很難養活自己」,令他不得不多方摸索。對比兩者,他認為原意也是「推廣好作品,呈現給大家,跟大家溝通」。

雖然形式不同,但林木材對紀錄片的熱愛十分堅定。他憶起第一部看的紀錄片是由吳乙峰導演1990年拍的《月亮的小孩》,這部拍攝白化症者被歧視的紀錄片,令他非常感觸,沒有經歷過的人也是可以透過紀錄片去感受。

林木材說:我們看待人的方式好像應該被改變,不應該別人跟我不一樣我就不懂得如何尊重他,那時看的時候感觸很深。我當時還年青,讓我開始思考這事件,我以前是不會管那麼多。然後就覺得說原來紀錄片有這個力量,可以去啟發你,讓你去想很多深刻的事情。

他深信紀錄片的存在是「在沒自由的狀態下,它像是一個檔案,有一天會被解讀及公開」。