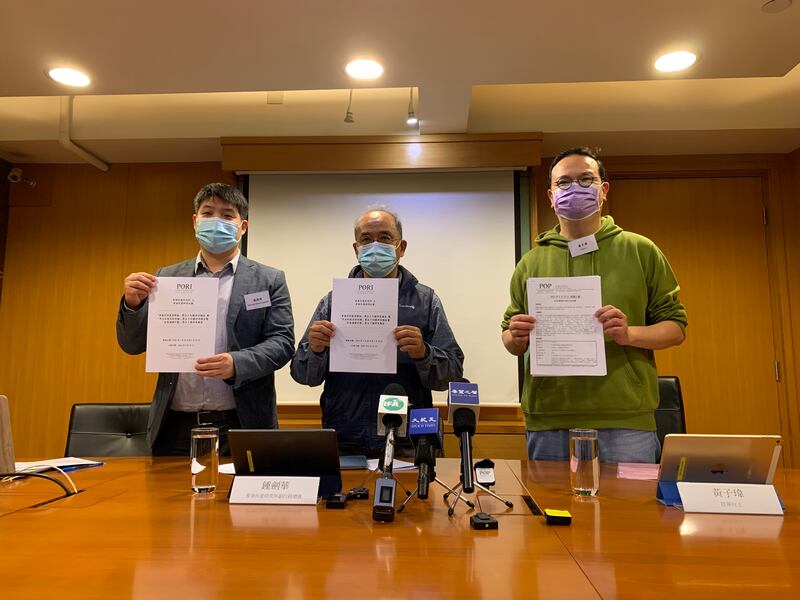

香港民意研究所周二(23日)公布有關「社會及自由指標」的調查,結果社會、自由及法治指標分數普遍偏低,其中「出入境自由」、「學術自由」、「平等」、「社會福利」等多項指標更創1997年以來的新低。另外,在法治方面,終審法院首席法官張舉能首個民調評分,僅得42.5分,創終院首席法官評分自2001年來的新低。(鄭日堯 報道)

香港民意研究所在2月2日至5日期間,以電話隨機抽樣訪問1,018名受訪者,以0-10分,就香港社會、自由及法治狀況評分。

這次調查錄得,終審法院首席法官張舉能上任後首個支持度,得分只有42.5分,相比上次調查所得,前任終審法院首席法官馬道立的57.1分,張低14.6分,創2001年以來的新低。另外,「法庭公正程度」和「司法制度公平程度」的得分皆低於5分。

張舉能評分低或與黎智英案有關

註冊社工黃子瑋認為,分數某程度反映,港人關注張舉能處理「黎智英案」的手法。他提到,張舉能在任職前曾與特首林鄭月娥會面,難免讓市民感到不理解,加上黎智英最終不獲保釋,讓市民質疑法庭或首席法官未能捍衛市民保釋的基本權利。

黃子瑋說:最後黎先生不獲保釋,民間開始有「未審先判」的説法,這件事或讓市民感到,終審法院或首席法官能否堅守法治、捍衛法治?因為在法治觀念中,保釋本來是基本權利,原來用一些技術可以讓這種基本權利沒了,讓人覺得首席法官未能捍衛這種權利。

「黎智英保釋案」於去年底開審,橫跨馬道立及張舉能兩位終院首席法官,惟張舉能於去年終院審訊時亦有參加。

港人有感未能從政府防疫措施受惠

在社會方面,社會指標分數自2018年開始下跌,直到目前,整體分數偏低,均低於6分。縱然5項核心社會指標(即「自由」、「安定」、「繁榮」、「法治」及「民主」)有明顯升幅,但分數只介乎4.27至5.02分。至於其他非核心指標分數整體亦偏低,其中「社會福利」、「效率」和「平等」創97年以來的新低。

黃子瑋則認為,香港社會發展可謂「乏善可陳」,在疫情衝擊下,政府本應在適合時機推出政策,帶市民走出疫情陰霾,但從這次調查可見,「社會福利」、「效率」和「平等」創新低,正是反映政府未有就疫情為基層人士提供足夠支援。

出入自由創新低與BNO爭議有關

調查結果顯示「出入境自由」一項評分創回歸以來新低。對此,香港民研副行政總裁鍾劍華表示,自2018年起,民運人士或反華形象鮮明人士被拒絕出入境的個案日漸頻密,加上早前中英就BNO一事爭持不下,認為數據反映港人對BNO爭議的關注。

鍾劍華說:在公布前(中方)已講反制、不承認,其後宣布不承認BNO作為旅遊證件,並傳出限制出境等説法。我們這次調查在月初,肯定會反映市民在那段時間,當中英雙方就BNO的表明立場後,市民對事件的感受。

在調查的10項自由指標中,有7項得分低於5分,包括「學術研究自由」、「言論自由」、「出版自由」、「新聞自由」、「罷工自由」、「結社自由」和「遊行示威自由」。其中「出入境自由」、「學術研究自由」和「結社自由」創1997年以來的新低。