中共二十屆三中全會在「密室」召開的同時,中共宣傳機器就打造出習近平「改革家」的形象,而紀錄片更將習近平塞進1978「包產到戶」的光輝歷史,卻被網友踢爆,指出官媒重塑歷史手法低劣。更有專家指,中共曾將「劉少奇工運史」嫁接給毛澤東,當前官媒篡改歷史手法是複製《毛主席去安源》。

官網為習近平「貼金」 被網友戲稱「穿越」

中共二十屆三中全會於周一(15日)開啟閉門會議,中共官媒先發文給習近平冠上「改革家」稱號。《新華社》又於三中全會開幕當天,發布近45分鐘的紀錄片 《領航新征程》,繼續吹捧習近平「領航中國改革開放」的形象,但卻不惜重塑歷史,其為習近平「貼金」的做法被網友戲稱「穿越」。

其中紀錄片開頭稱,早在1978年,習近平就到安徽滁州小崗村調研「包產到戶」。片中播放了習近平於2016年4月,在小崗村主持農村改革會議時的錄音,稱該事件是在中國改革開放後,其接觸農村改革的第一課。

就在當年11月,中共召開了長達36天的十一屆三中全會,該會議被認為是中國改革開放和鄧小平時代的開端。官媒稱,其後數十年中國改革歷程中,習近平在各級職位上的歷練。隨後官媒「巧妙過渡」至2012年習近平登頂權力高峰,在成為中共總書記後,到被稱為中國改革開放前線的深圳改革。翌年11月,中共十八屆三中全會提出「全面深化改革」目標,當時主導該議程的國務院總理李克強遭到習近平的掣肘,習近平也開啟了其後十多年打壓異已及民企、推出《國安法》等嚇跑外資的黑暗時代,終至當前經濟斷崖式下跌的局面。

但該紀錄片卻將習近平塑造為「具有啃硬骨頭的改革精神,引領改革全方位展開,向縱深挺進,並致力於擴大對外開放」;在十多年間推動2000多個改革方案,涉生民生、政治、經濟、文化、社會等各領域。

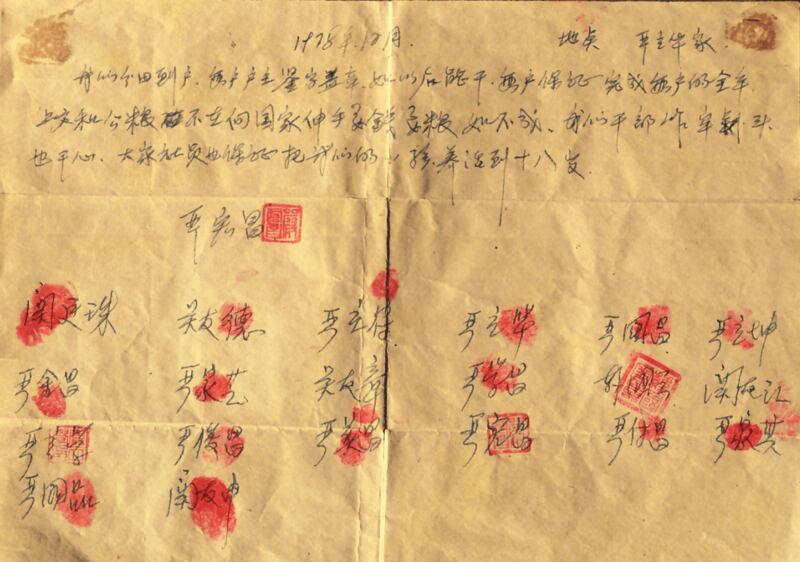

《新華社》也在其官方微博帳號上宣傳該紀錄片,時間點亦是從1978年習近平到安徽調研「包產到戶」開始,但很快有就網友在留言區提出質疑。因為根據中共官方宣傳,1978年底,安徽鳳陽小崗村的村民們才簽下分產到戶生死狀,1980年《新華社》才將其塑造成農村改革的典型,其後才引發全國幹部的考察潮。

網友也考察出,1978年習近平正在清華大學化工系學習,不知道他是以何身分到安徽進行調研;網友還調侃:「乾脆說大包幹是習近平親自部署、親自指揮的。」

中國知名歷史學者章立凡也在社群媒體X上評論道:「文革史是這樣說的:1927年林副統帥領導了著名的八一南昌起義,創造了人民的軍隊;1942年,他在蘇聯指揮了著名的史達林格勒戰役,成為第二次世界大戰的轉捩點」,以此諷刺當局為塑造領袖形像不惜篡改歷史。

評論:當前官媒篡改歷史手法複製《毛主席去安源》

英國華人作家、時評人張樸向本台表示,中國歷史上有一幅畫叫《毛主席去安源》,將原本劉少奇等人發起的工運歷史,嫁接到毛澤東頭上;而毛澤東是農民起義的代表,但當時工人階級是領導階層,所以毛澤東選擇重塑歷史。

張樸認為,上台後就反改革的習近平,在當前的經濟困局、民怨沸騰下,不得不在表面上提出「改革」以挽政權和他本人的危局,所以也和毛澤東一樣,搖身一變成為「改革家」,奈何宣傳寫手漏洞成笑柄。

張樸說:「我記得有一幅畫叫《毛主席去安源》,是劉少奇做的事,毛澤東是甚麼工人運動領袖?說到習近平,他對改革從一開始就是很深的抵觸狀態,現在經濟陷入絕境,人心喪盡,他要挽回他的面子,他要把他當作一個『改革的旗手』又重新推出來,可是他沒有這方面的任何業績,現在只好東拉西扯拽出一個歷史事件,把他塞進去,要給他打造成一個『改革者』的形象。」

張樸也認為,習近平提出的「改革」和以往中共歷史上的「改革」一樣,皆是救黨行為。習近平本人的見識和極權思維,也令其根本不會真正開啟改革之路。

張樸說:「共產黨的改革跟我們想像的改革當然不是一樣的,習近平他幾乎就是一個文盲,他怎麼可能對中國的經濟發展、社會制度的改進,做出任何有遠見的決定呢? 他的選擇還是不惜一切代價要保住中共的政權,他怎麼可能改革開放?對習近平永遠不要寄予還有改革的可能和希望。」

評論:別再對習近平「改革」有期望

法國獨立電影導演、時評人王龍蒙也在接受本台訪問時表示,習近平執政後把中國帶入深淵,現在卻把「改革家」的標籤貼在臉上,是卸責的新手法。

王龍蒙說:「這是中國當局篡改歷史的又一經典案例,宣傳機器把習近平塞進一個有交光點的歷史時刻,結果就是被網友抓包。習近平執政的政策是反對鄧小平的改革開放,直接奔回毛時代的。把自己塑造成和鄧小平一樣,甚至高於鄧小平『改革家』的形象,這純粹是規避責任的甩包新手法。」

王龍蒙也指,中國老百姓常被中共宣傳的漂亮詞彙所蒙蔽,過去國際社會也盯著中共高層大會報告,以揣測中國未來發展方向,他亦呼籲大家不要再對習近平的「改革」有期望。

王龍蒙說:「就算中共官媒吹得再爆、習近平喊得再響,希望中國人、國際社會不要再上當。十八屆三中全會也說要『全面深化改革』,結果這十多年,馬雲等企業家被斬肥鴨、老百姓被割韭菜、國進民退、經濟衰敗,我們不要把虛假希望建立在她們的漂亮詞彙上。」

中共二十屆三中全會已經進行3天,自開幕以來,中共黨媒已發表了萬字長文《改革家習近平》,以極盡諂媚的筆法稱習近平是一位「掌舵的卓越改革家」。而同日《求是》發表署名習近平的文章《堅持自信自立》,又強調改革開放相矛盾的「制度自信」。

分拆「改革開放」含意大變

《美國之音》報道,2013年中共宣布「全面深化改革」以來,習近平所謂「新時代」的中國內政和外交路線,相對於鄧小平及江澤民、胡錦濤執政時期,的確發生顯著變化,但習近平時代的不少改革舉措都被觀察家視為開倒車的「逆向改革」。

專欄作家李銳方撰文指出,與鄧小平、江澤民、胡錦濤時代不同,中共十八大過後,在宣傳體系中的政治語彙裡,「改革開放」的使用頻率明顯降低,「改革」和「開放」成為了分開獨立使用的政治語言,含義上亦有巨大變化,原來對國外先進技術、經驗、制度的學習、效法路線被放棄,取而代之的是制度自信、道路自信、理論自信、文化自信,如今中國官方的「改革」和「開放」,與以往的「改革開放」,其實早已不是一回事了。

記者:吳亦桐、李向陽、梁銘康(曼徹斯特) 編輯:施芷珊