香港国际机场第三跑道系统(简称三跑)去年11月底全面启用,如雷般的起降噪音不断引来邻近居民反弹,中华白海豚早就出现一波波逃离潮,北大屿山水域只剩下4只出没,“白雪”是其中之一,伶仃身影写照着白海豚“失乐园”的惆怅。

“白雪”的编号是NL104,“这是指在北大屿山水域被辨识出来的第104条白海豚。”香港海豚保育学会副会长麦希汶亲切聊起这位白海豚妈妈,“研究员发现牠有3次生产的经验,其中一胎是在2011年10月出生,2015年的时候我们还看到牠跟孩子在一起。”

三跑填海“灭豚记”

一段段白海豚的离散故事,持续在麦希汶的调查航行中上演。90后的她每个星期出海2、3天,追踪白海豚和江豚长达10多年,不论火伞高张的酷暑,或是寒雨刮风的冬日,她不以为苦说“习惯了”,企盼透过科学监测资料让大家了解牠们的生存状况,不让牠们的生命无声无息没入大海之中。

中华白海豚被国际自然保护联盟(IUCN)收进濒危物种红皮书,名列易危物种,三跑填海工程所在的北大屿山水域,是白海豚觅食、社交和育儿的栖息地。麦希汶指出,2016年三跑工程施工的第一年,仅纪录到11只白海豚出没,到了2020年海上工程大致完成后,只剩下3只而已,对比工程开展前有30多只白海豚在北大屿山水域生活,施工期间,白海豚数量逐渐下降。

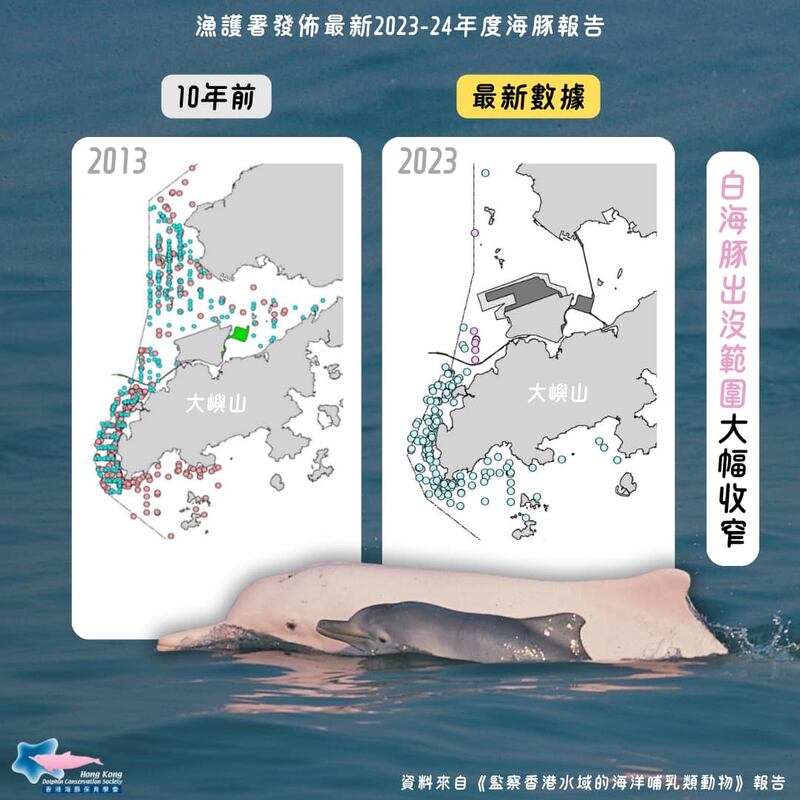

去年底,香港渔农自然护理署(简称渔护署)发布《2023至2024年度海洋哺乳类动物监察报告》,2023年香港仅存34只白海豚,是有纪录以来第二低位,其中北大屿水域只有4只,连续6年徘徊在个位数字,2022年甚至跌落至1只,报告里形容“整个西北大屿山调查区的白海豚几近绝迹”。

搁浅是一只沉默诉状

三跑在争议声浪中起飞,去年12月10日正式启用不到半个月,一只搁浅在大屿山水域的白海豚捎来不寻常的信息。

“牠是一个刚生完宝宝的妈妈,10月我们在海上观察,当时还能拍到妈妈跟小宝宝在一起的照片。”麦希汶掩不住忧心口吻,挂心小宝宝是否能挺得住,因为白海豚妈妈通常会照顾幼崽到一、两岁,直到拥有觅食能力才完全独立,而牠身上还有斑点,是亚成年的妈妈,年纪不算老,死亡原因还有待解剖才能看出端倪。

放眼三跑施工期,白海豚搁浅数量同步上升。麦希汶说,2016年香港有5宗白海豚搁浅个案,接着每年略微上升,2018年有8只,2019年有7只,2020年有11只,直到最近3年搁浅数字才回落。

“虽然我们不能确定这些白海豚在哪里发生了什么事情,然后在香港被发现,但是牠们也带来一些警号。”她反思数字背后的环境讯息,“那个时期白海豚在海上的数量减少了,然后在陆地上发现的尸体也增加了,这是不是代表一些什么问题呢?”

算不清的环境帐

三跑工程造价高达1415亿港元,堪称全球最昂贵的跑道之一,衍生的环境帐更是算不清。麦希汶表示,过去也发现海上工程如填海施工时,白海豚数量大幅减少,很明显这些工程涉及的工序对牠们的生存造成很大影响,包括永久填埋白海豚的重要栖息地,也阻挡牠们的移动路线;施工时释放污染物质至水体,牠们也会吸收进入体内;另外,打桩、工程船产生大量噪音,对声音敏感的白海豚造成很大的压力,加上本来存在的人类活动,不但影响牠们的免疫系统,也增加受伤机会。

北大屿山原本是香港白海豚密度最高的水域之一,摊开历年统计数据,2003年香港记录到188只白海豚,北大屿山就占了102只,短短20多年,急遽跌落至4只,数字变化之大令人唏嘘。

近年来,北大屿山水域大兴工程,除了西北面的三跑外,东北水域的港珠澳大桥冲击早一步浮上台面。麦希汶指出,东北水域过去约有20只白海豚,随着港珠澳大桥的建桥和填海,白海豚数量一直挂零,如今西北水域也正在经历相似的锐减趋势。

“白雪”的同伴跑哪去了

三跑填海抢地,这些消失的白海豚“搬家”了吗?2015年香港海豚保育学会发起“海豚三十”运动,为30只以北大屿山为家的白海豚命名,让香港市民了解牠们的生活和生命历程。麦希汶感慨说,现在只有少于10只的白海豚还能在香港水域找得到,只剩下“白雪”还留在北大屿山水域。

麦希汶在海上调查工作之一就是透过照片辨识,记录每一只白海豚的生活范围。“我们发现三跑工程开展不久,牠们就跑到不同地方,从北大屿山水域游到西大屿山、西南大屿山一带。”她点出白海豚出没范围大幅收窄,“过了几年之后,我们发现本来生活在北大屿山的白海豚愈来愈少,现在工程完工后,牠们也不会经常回去那边。这个过去的乐园已经变得很不一样,我相信不单是我们知道,一些老一辈的白海豚也深知这些事情。”

麦希汶提醒,这些白海豚被逼着去其他地方,这也证明了不单是工程范围会影响到白海豚,其实白海豚会避开整个区域。

白海豚移居至新海域,也不代表找到安身立命的居所。麦希汶说,早期研究发现,北大屿山的白海豚会经常留在当地水域,就好像北大屿山的小社群一样,牠们比较少去其他地方,如今牠们来到一个陌生的地方,暴露在渔网、渔船或是高速船航道之中,生存压力也不一样了,同时要跟其他白海豚竞争食物。

三跑也改变了白海豚的生活动线。麦希汶说,西北大屿山水域的沙洲及龙鼓洲海岸公园是香港第一个白海豚保护区,过去许多白海豚在那里觅食、育儿,每次海上调查几乎都会发现牠们的踪影,有些白海豚也会到东北大屿山的大小磨刀洲觅食,往返两地活动、生活。不过,三跑项目距离两处都不足1公里,而且坐落在东北和西北水域中间,把水道减半了,所以牠们也会减少在两地之间移动。

生态补偿是一场骗局

为了缓解三跑对白海豚的冲击,香港渔护署去年11月1日宣布成立北大屿海岸公园,强调与附近的沙洲及龙鼓洲海岸公园、大小磨刀海岸公园,形成海洋保护区网络,同时毗邻广东珠江口的白海豚国家级自然保护区,有助于加强保护白海豚的核心栖息地。

白海豚有机会重回北大屿山水域吗?麦希汶抱持质疑态度,她以港珠澳大桥为例,2012年开始填海,2016年工程结束后,当局在附近的东北大屿山水域成立大小磨刀海岸公园,2015年工程尾声,白海豚数量已经变成零了,意思就是因为工程的影响,很早期就没有白海豚愿意到海岸公园或是东北那一带水域,从2015年到2023年连续9年一直是零。

打开保护区的网络页面,冠冕堂皇的保育说词像是平行时空,“虽然从网络可以看到保护区的面积有多大,投入过什么保护措施,但是通通没有发挥作用。”麦希汶拿出数字反驳,“白海豚就是没有到那边去使用。”

北大屿海岸公园面积约2400公顷,是香港面积最大的海岸公园。麦希汶认为,保护区面积跟保护程度不是成正比,因为环境已经发生很大变化,也很难保证这个地方的食物来源是否足够。当初三跑工程会通过环境影响评估,因为有些顾问觉得保护区可以把影响降到非常轻微,一开始就好像撒了一个谎,骗大家“牠们会回来的”,但是过去的经验显示,这个机会是微乎其微。

生态补偿成了一场骗局,麦希汶直指历史教训:在破坏海洋环境的工程结束后才启动补偿措施、保护措施,还有保护区就在施工范围附近,不但保护区的功能会大打折扣,也严重影响白海豚将来恢复的机会。

“在保育角度上,保护这些移动走廊其实本来是一件好事情。”她遗憾说,“但是现在来得太晚了,破坏也太严重了,所以补偿不了。”

撰稿、制作和主持:麦小田 责编:许书婷