7、“误诊,或政治暗杀?”

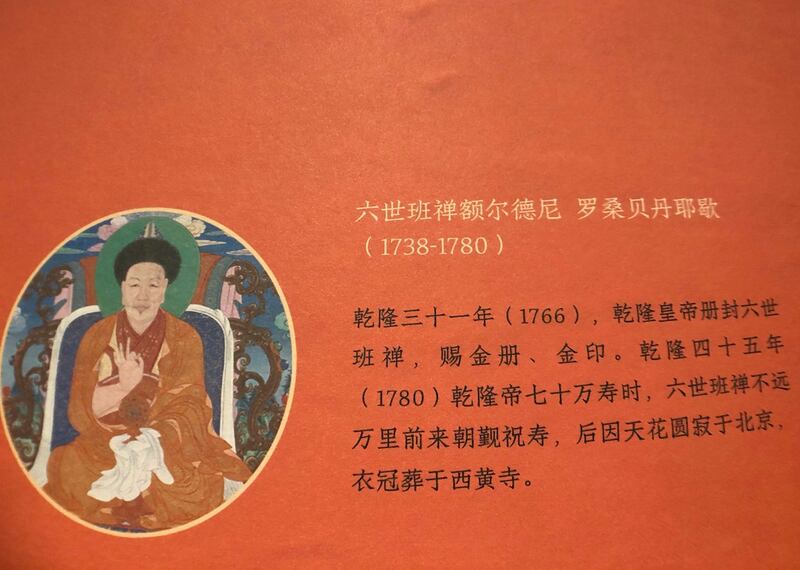

落藏永旦还发来一篇他在波恩大学做博士后时写的论文。因为是英文,且长达21页,我直到在写这篇文章时才用Google翻译了,标题就让我暗自叫绝:“误诊,或政治暗杀?——重考1780年因天花而死的班禅喇嘛洛桑贝丹益希” [1]。

我边读边微笑低语:这简直称得上是英雄所见略同啊。读完后很是感激,这是因为我的基于直觉、知识和源于个人阅历的分析,获得了来自学术的支持而这很给力,不至于会被他人视为小肚鸡肠的阴谋论。也因此,我还是要继续转载他审慎的分析和精辟的评论,当然不会是上万字的全文。虽然以下片段主要来自机器翻译及本人修订,但应该没有篡改作者的原话 [2]:

“在十八世纪中叶,六世班禅喇嘛是最重要的喇嘛,……还有什么比邀请班禅喇嘛来北京更能庆祝乾隆七十寿辰的呢?邀请不仅在政治上很重要,在宗教上和仪式上也很重要。班禅喇嘛接受了皇帝的邀请来北京。在1780年的这次访问中,班禅喇嘛圆寂了。西藏和清政府官员将死因描述为天花,……至少,清廷是这样描述的,也是其他人相信的版本,大多数藏人也认为是这样。但在他死后不久,包括一些藏人在内的许多人对这个说法提出了质疑。

“有关班禅喇嘛的传记,讲述了一个漫长而复杂的死亡故事。从表面上看,虽也表明班禅喇嘛的死因为天花,但是,仔细阅读18世纪后期至19世纪的班禅喇嘛传记及其他藏文相关文献,可以清楚地看出班禅喇嘛的死并非医学上的必然。相反,这是一连串错误的结果,从医疗误诊到可疑的政治决定。

“根据传记,班禅喇嘛的一名侍从和清宫廷医生认为他得了天花,但包括章嘉若贝多杰和班禅喇嘛的私人医生在内的一些人并不相信他染上天花。更重要的是,没有人认为他得了黑色天花(最严重和最致命的一种)。虽然这些藏人没有指控任何人,包括清朝官员谋杀了班禅喇嘛,但他们确实暗示可以对此采取一些措施。如果采取了某些医疗措施,他的死亡是可以避免的。

“几个世纪以来,与19世纪的许多欧洲人一样,藏人也将中国视为天花的摇篮。如果一个人还没得过天花,那么去中国旅行就被认为是一个人用生命赌博。因此,如果我们阅读一些西藏喇嘛的传记,可以得知对天花的恐惧是避免前往中国的主要原因之一。……在听说班禅喇嘛访问中国后,松巴堪布耶西班卓(1704-1788)告诉他的朋友,‘如果他还没有得过天花,中国有很多传染病。其身如白莲,无垢,不应该去污秽之沼。’

“当六世班禅决定前往中国旅行时,天花是他的首要考虑。在从扎什伦布到承德的长途跋涉中,关于天花的讨论和争论很多,主要是要不要接种,谁应该接种。从这些讨论中,我们可以看到不同的观点是如何表达的,以及可能的误诊如何导致班禅喇嘛的死亡。尤其是,这些讨论也显示了清朝官员和藏人对待天花与接种所持的不同认识。最后,班禅喇嘛不顾清朝官员的反对,决定对所有随从接种。”

而班禅喇嘛再三拒绝藏医给他接种,是他认为自己得过天花。“他相信他得过天花,因此不需要接种。”同时他对劝阻接种的两个清廷官员说:“从现在开始,我们要穿越有成千上万人的城镇,其中许多地方都有天花病毒。如果有人被感染,我们藏人几乎没有生存的机会,很多人都会受到影响。毫无疑问,这是我们非常关心的问题。”这说明他知道不种痘会有生命危险,为此一定要在路上给随从们种痘。请允许我用鲍勃迪伦的方式发问:一个人要得几次天花,才不需要接种疫苗?一个人要去往哪里,才会死于天花?答案在风中飘扬。

落藏永旦写道:“班禅喇嘛在北京的病床上服下太医开的药丸后去世。无论是尴尬还是羞耻,清朝官方几乎没有记载班禅喇嘛的病情。然而,他的藏文记录不仅每天更新他的病情,还记录他得到了什么样的诊断和药物,以及藏人和清朝官员如何举行祈祷法会和布施捐赠等。……从这份班禅喇嘛临终日子的详细记录中,可以发现许多令人担忧的迹象。……无论如何,六世班禅在北京的死亡似乎比官方历史描述要复杂得多。它涉及许多基于政治和医学原因的关键决定;医疗误诊似乎是他死亡的主要原因,同时一系列事件助长了清朝官员有某种目的的制造谣言。”

或许,就六世班禅喇嘛的死因,所谓的染上天花而死是最佳理由,完美说辞。就像今天频仍发生的政治谋杀在公开表述时,会被说成自杀或出于抑郁症的自杀。更何况,这些藏人们太经常地提到对天花的畏惧,一路上都惴惴不安,偏偏怕什么来什么,结果就发生了预期的自我实现。

有一个细节很诡异,来自随六世班禅喇嘛去北京的一位印度托钵僧的记录:“乾隆皇帝命人把几幅巨大的画挂在行将就木的班禅喇嘛的房内,画上画的是天花病各个阶段人的相貌。” [3]这么做出于何意?是治疗的意思?还是恐吓病人的意思?还是说,这是为了特意给闻讯而至的所有来者看的,包括图伯特人和蒙古人等,迫不及待地、充满暗示地,却又是不可置疑地,向他们断然宣布可怖的病因是天花?细思极恐啊。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)