3月25日,我收到藏学家罗伯特·巴内特(Robert Barnett)先生的邮件,告知住在伦敦的噶雪·嘉央曲杰(Jamyang Choegyal Kasho)先生因感染Covid-19,于3月24日凌晨1:25分在当地医院去世,享年81岁。他是在瘟疫高峰前入院,得到了妥善照料,而他自己也做好了准备,坚定的佛教信仰让他走得安详,无畏死亡。

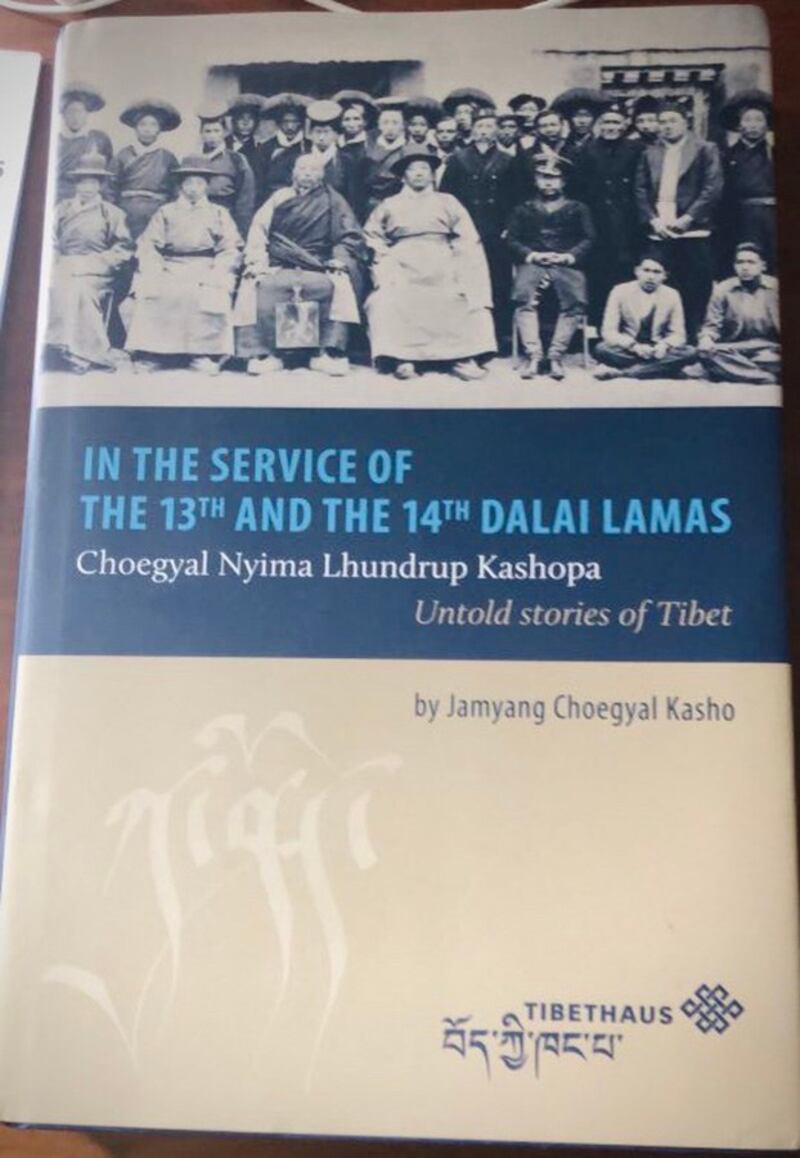

几个小时后,藏学家茨仁夏加(Tsering Shakya)先生也告诉了我这个消息,还发来了噶雪·嘉央曲杰先生为他的父亲、西藏近代史上的著名人物噶雪·曲吉尼玛撰写的传记《In the Service of the 13th and the 14th Dalai Lamas: Choegyal Nyima Lhundrup Kashopa–Untold Stories of Tibet》的封面。封面上有帧众多人物合影的旧照,是1950年代初西藏噶厦官员在拉萨的尼泊尔领事馆内拍摄的。茨仁夏加先生为这本英文著作写了前言。

我与这本传记是有缘分的。噶雪·嘉央曲杰先生在写作时,通过他的侄子、居住德国的书法家杜琼·平措茨仁(Puntsok Tsering Duechung),向我要过他的父亲在文化大革命中遭“革命群众”和红卫兵批斗的照片。那两张见证历史的黑白照片,众所周知,是我身为中共军官的父亲拍摄的,与他在同一时期拍摄的更多披露雪域高原遭受文革劫难的照片,收录在我对西藏文革的调查和写作的《杀劫》一书中。《杀劫》于2006年在台湾出版,已被译成藏文、日文和英文,而英文版就在本月出版。

那两张照片值得在此介绍。曾为西藏噶厦政府重要官员的噶雪·曲吉尼玛,在中共军队进入拉萨后,积极向外来政权靠拢,是当时被称为“爱国上层人士”的诸多贵族中的一员,但在文革时却被当做“牛鬼蛇神”受尽屈辱和折磨。正如照片上所呈现的,被男女红卫兵押着后背的他,头戴纸糊的尖尖的高帽子,高帽上用藏文写着:“牛鬼蛇神、最爱夺权的坏人噶雪·曲吉尼玛,彻底消灭”,身穿旧时的锦缎官服,脖子上被挂了女人用的金银首饰和一大摞西藏纸币,右手拿着一个两面鼓——这是一种系有鼓槌可以两面敲打的小鼓,藏语叫做“达玛茹”,以讽刺他是一个善于投机的两面派。噶雪·曲吉尼玛被斗过很多次,曾经在所属的河坝林居委会连续被斗十四天。白天去打场劳动,晚上被斗到深夜,从始至终都得低头弯腰,俯首帖耳,不能有任何不满。幸而他是一位罕见的意志坚强的人物,尽管如此沦落,还是熬过了文革十年,重又成为共产党的统战人士,当上了中国政协委员、西藏自治区政协副主席,1986年以83岁的年纪在拉萨去世。

噶雪·嘉央曲杰先生还请我对他父亲写了相关评述,译成英文后印在了2016年出版的传记上:“噶雪·曲吉尼玛是一位重要的历史人物,深入地参与了西藏历史上许多重大事件,例如‘龙厦事件’、‘热振事件’、‘驱汉事件’等。在研究和讨论西藏近代史的时候,他的生活和工作不容忽视。”不过遗憾的是,我至今没有机会得到这本书。

噶雪·曲吉尼玛有四个儿子。长子噶雪·顿珠在文革中自杀,年仅44岁,在那之前他是西藏日报社的副总编辑,曾以“西藏爱国青年联谊会”副主任委员的身份,随中国共青团代表团赴布达佩斯参加1956年的“世界青年联欢节”。更早以前他是西藏政府的四品官员,因就读印度一所著名的贵族大学,担任过达赖喇嘛的英文秘书。我见过他的照片,是一个儒雅俊秀、意气风发的年轻贵族藏人,可惜他这位新政权的合作者,最终毁于对方之手。

噶雪·曲吉尼玛的二子应该就是噶雪·嘉央曲杰。事实上,他于1991年突然离开拉萨流亡英国,在当时的拉萨是令人震惊的大新闻。因为他是隶属西藏自治区官方的西藏宾馆的党委书记兼总经理。他后来一直居住伦敦,再也没有回过拉萨。

从罗伯特·巴内特先生写的悼念文章上,我们可以大致了解噶雪·嘉央曲杰先生的流亡生涯:“自1991年离开拉萨到了伦敦以后,他毫无保留地用他的知识、经验为西藏信息网(Tibet Information Newwork / TIN) 工作了十五年。跟他共事过的同事、朋友都记得,并且会不断怀念他一贯的、生动而精准的洞见,还有他永无止境的热情和风趣,以及他对藏汉谚语的丰富学养。”

作为西藏信息网的创办人,罗伯特·巴内特先生认为噶雪·嘉央曲杰先生是一位“广受尊敬的翻译、分析人士和写作者”,他的著作“不但记录了他的父亲在1940年代担任噶伦以降大起大落的政治生涯,也从一个重要的但之前未被充分研究的、非主流的视角,详细地呈现了那个时期西藏政坛精英之间此起彼落的派系分合。……他在书中拒绝以二分法简化历史,并且于字里行间无不流露出他对西藏宗教信仰的坚持,对本族文化的自豪感,以及似乎由于他在中国政权统治下的西藏担任中级干部三十载,却不断增进的对西藏民族的国族认同。”

据罗伯特·巴内特先生告知,因为我提供照片、撰写简评,噶雪·嘉央曲杰先生对我心存感激,总是时有提及,虽然我们从未有过见面和联系。然而这其实微不足道,无须挂齿。事实上在写作《杀劫》一书时,我得到了他的弟弟噶雪·伦珠朗杰先生非常多、也非常重要的帮助。伦珠朗杰啦应该是噶雪·曲吉尼玛的四子,而他的第三个儿子,我大致记得是官方性质的西藏国际旅行社总经理,已于数年前病故。伦珠朗杰啦是《西藏文艺》主编,诗人,我因曾在《西藏文学》任职编辑,而这两个编辑部都属西藏自治区文联,我们也是因此结识并建立了深厚的友谊。多年来,包括我因一部散文集“有严重的政治错误”而被逐出体制之后,我们一直保持着联系,每次见面,他都寄予我真挚的关怀,令我感动至深。但他于三年前在拉萨病故,我闻讯后写了一首诗纪念他。其中写到的这个细节,此刻浮现眼前,不禁令我泪目:

有次提及幼年时在北边细沙滩见过的白鹤,

他展开双臂,优雅地,比划着振翅的动作:

"夏天飞来,冬天飞走,这些起舞,那些落下,

见到的人都心生愉悦……但以后再也见不到。"

让我把这首诗的最后几句,也献给在异国离世的噶雪·嘉央曲杰先生吧:

夜空深邃多变,月光暗淡下来,犹如宿命一般,

他缓缓现身,以素来谦恭的手势遥指身后,

如同邀我随他重返往昔而不是受苦的轮回,

"再见,格啦……"我喃喃低语。

(“格啦”是藏语对先生的敬称。)

最后,要补充的是,噶雪·嘉央曲杰先生是目前我们所知的,被这场发端于中国武汉,并已蔓延全球的大瘟疫夺走生命的第二位境外藏人。第一位是住在印度流亡藏人社区的69岁男性。据西藏评论(Tibetan Review)网站3月30日的报道,被Covid-19感染的流亡藏人为6人,分别住在瑞士、意大利和美国等地。而境内藏人被感染的人数,据中国官方的公布,例如位于今四川省甘孜藏族自治州道孚县,就有多达73名的确诊病例,应该都是当地藏人,目前据称全都治愈出院。

2020/4/7,于北京

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)