二、评论重版新印的《农奴愤》

3、

翻开2005年西藏人民出版社重印的画册《农奴愤》,特殊时代的艺术形象和特殊时代的政治话语扑面而来,使人置身于一种红色意识形态化的语境之中。久违了!对于拥有那一段甚至更长的历史记忆的许多人,是否会感觉挥之不去的荒诞呢?但对于没有那些历史记忆的年轻人呢?如果他们知道在文革结束前的拉萨展出时的轰动效应是这样一番描述——“许多人仇恨满腔,流着眼泪控诉说:看了泥塑就想起了在旧社会被三大领主折磨死去的亲人,我们恨透了封建农奴制度,恨透了刘少奇、林彪、孔老二和达赖。”他们是觉得可疑、可笑还是根本就不会往心里去?

《农奴愤》有四个主题,是四出刻意编造的戏剧,每出戏的发生情境其实都是党的文艺工作者们对“旧西藏”的一种想象。在此我摘录其中三段解说:

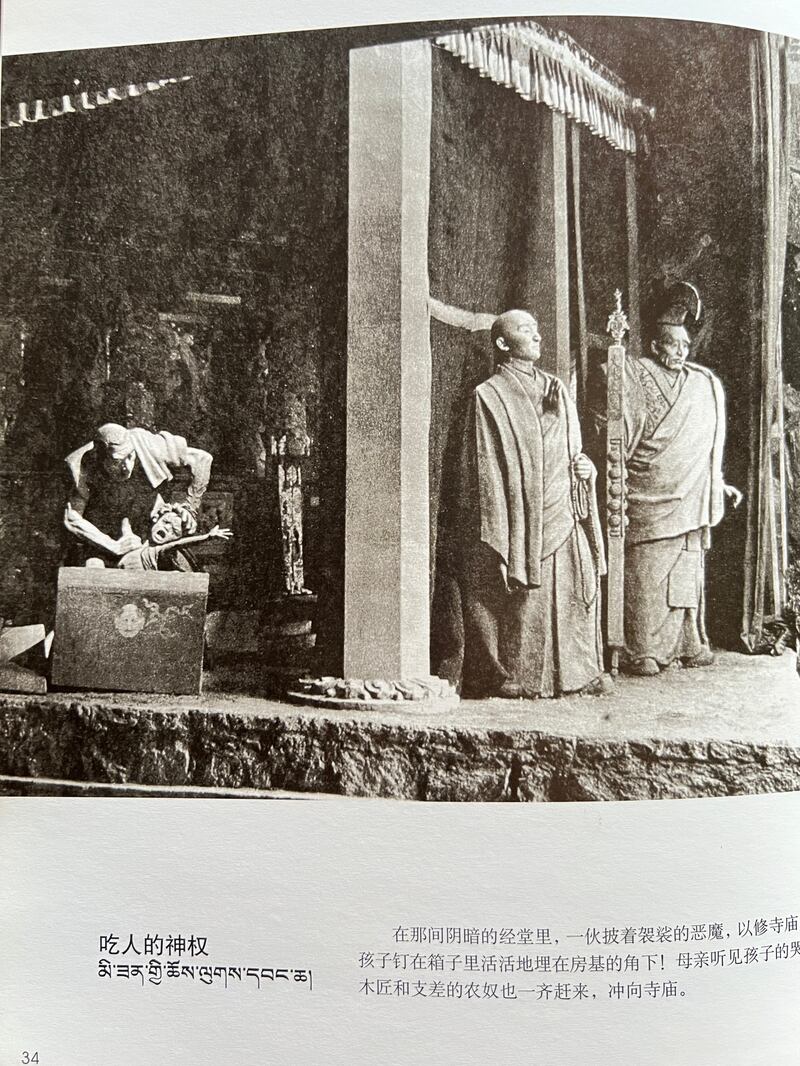

其一,“在那间阴暗的经堂里,一伙披着袈裟的恶魔,以修寺庙为名,正要把一个孩子钉在箱子里活活地埋在房基的角下!母亲听见孩子的哭喊声急忙奔来,老木匠和支差的农奴也一齐赶来,冲向寺庙。”

其二,“寺庙的高墙压着农奴的白骨,宗教的外衣裹着杀人的刀枪。农奴主阶级为了维护其反动统治,在寺庙的阴暗廊檐下与帝国主义分子勾结,阴谋分裂祖国。他们以出卖祖国领土为条件,换取大批枪支弹药,用来镇压农奴的反抗。这个农奴敢于蔑视神权,反抗寺庙,不肯为他们的罪恶勾当卖命;杀人不眨眼的“活佛”竟下令砍去他的手脚,要把他扔进油锅!”

其三,“在一个阴风惨烈、日月无光的日子,布达拉宫前高高的石阶上,一个农奴女英雄昂然挺立。她曾经带领农(牧)奴捣毁领主庄园,焚烧寺庙,震撼了农奴主阶级的反动统治,后来不幸被捕。她面临刀剐挖心的酷刑毫无惧色,严词痛斥那些豺狼。愤怒的群众从四面八方冲向刑场,怒涛汹涌,势不可挡。”

4、

说实话,当我在电脑上复制《农奴愤》的这些解说时,我的耳边似乎响起了一片笑声,就像是在电影院里看那些十分搞笑的电影时,被一段段滑稽的台词激起的此起彼伏的笑声。的确是时过境迁了,当年的豪言壮语现如今已沦为“大话”,当年的慷慨激昂现如今已沦为笑柄,当年的不实之词现如今已被戳穿,当年的政治神话现如今已被嘲讽。既然如此馊味的一道菜,为何还会在现如今回锅一下,再端出来当作一份给党的献礼呢?

画册的编者在“出版说明”里提到了另一个更为著名的大型泥塑《收租院》,称《农奴愤》堪与《收租院》相媲美。诞生于1965年的《收租院》并未过气或被遗忘,很多中国人都知道,其原型是“恶霸地主”刘文彩和他在四川大邑的“地主庄园”。不但知道,而且还从电影、画报、连环画甚至小学生的课本上见到过,并且在党的宣传部门以组团“红色旅游”的方式见到过,那一百多个用泥巴捏的穷苦农民、凶狠的狗腿子、喝人血吃人奶的刘文彩,简直就是万恶的旧社会。而当时,“全国上下到处都向刘文彩举起愤怒声讨的拳头,男女老少无不为刘文彩登峰造极的人间罪恶流下控诉的眼泪。”以至于被盛赞为,“革命现代泥塑《收租院》创作的成功,是毛主席革命文艺路线的伟大胜利!是无产阶级文化大革命的又一丰硕成果!”

但我还从网上看到这样的揭露:“1999年11月,西南师范大学出版社推出了笑蜀先生所著的《刘文彩真相》一书,该书澄清了加在刘文彩身上的众多不实之词,为我们还原了一个真实的刘文彩。作者在书中说:他无意替刘文彩做翻案文章,因为无论是从当时的标准,还是以现在的尺度来看,刘文彩都算不上什么“好人”;但也绝不是后来被妖魔化的那样坏。……同样揭露真相的作品还有香港凤凰台前一阵子热播的专题片《大地主刘文彩》。据此片披露,刘文彩不但不是恶霸,还是对当地教育做出杰出贡献的大好人。当年宣传说刘在他的水牢内虐待长工,而事实上他家里根本没有水牢等等……”

我读过发出另一种声音的《刘文彩真相》这本书,阅读感受可以用啼笑皆非来形容。看来刘文彩从“刘善人”变成“刘恶霸”完全是出于权力用于政治宣传的需要,而在泥塑《收租院》里出现的许多栩栩如生的细节也都是凭空臆造。既然如此,自认可与《收租院》媲美的《农奴愤》会不会其实也如此呢?我能不能说那些技艺高超的艺术家们为我们塑造的西藏记忆也是虚构的甚至是虚假的呢?下言须得谨慎。毕竟事隔多年后的今天,西藏画坛上的一位权威级画家(其实就是北京来的画家韩书力)还这么断言:“《农奴愤》至少是部分地忠实纪录与再现了封建农奴制度下的西藏社会面貌,是一组有着较高历史认知度和艺术感染力的雕塑作品。”【1】

注释:

【1】韩书力的这篇文章《泥塑创作——<农奴愤>泥塑创作手记》,原发表于“泥刻中国”网站,现已无此网站,韩的文章更名为《回望那组群雕<农奴愤>》,继续发表于多个网站。

(本文仅代表评论员个人立场观点)