6、其实我见过天葬的。确切地说,算是见过天葬,因为那被天葬的并不是死人。请允许我在这里插个故事。那是1998年的初冬,一个从台湾来的摄制组访问楚布寺(是噶玛噶举教派的祖寺,位于拉萨附近的堆龙德庆县的山谷里),拍摄了年轻的十七世噶玛巴法王,还专门去天葬场拍摄了天葬的过程。我与制片人认识,有幸全程参与。

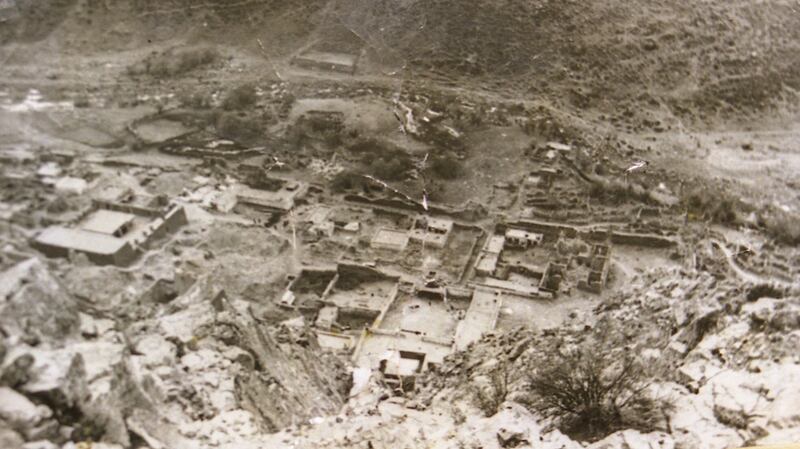

据说楚布寺天葬场乃藏传佛教的本尊上乐金刚的坛城中心,同时也是历代噶玛巴仁波切的修法之地。因为并无可能每天都有送来天葬的死者,而且拍摄的当天也没有,摄制组就买了一腿牛肉。做事细心但外表粗犷的财旺仁波切特意陪同,还带来一件旧衣,把那腿牛肉裹得像具死尸,然后放在乱石围成的天葬场内。两位年轻僧人先是煨桑,再撒了糌粑、青稞和酒。那位穿着俗人衣袍的天葬师盘腿坐在“尸体”一旁,面对着土吉钦波神山,打开经书,一边击鼓吹号一边诵经。据说此经是专门召唤鹰鹫这种专食人尸的大鸟。这时候,耸入钴蓝色天际的山巅上,开始有鸟出现。并传来悠长的鸣叫声,是那种清越中略带凄凉的鸣叫声。财旺仁波切说,这些鸟中,腋下的毛是白色的为鹰鹫,其余的有鹰,还有乌鸦。还说有近百只鹰鹫栖息在神山之中,而密乘的教义认为这些鹰鹫是十方空行母的化身,在有些秘密的经书中,它们被称作是“夏萨康卓”,意思是食肉的空行母。

风在吹,楚布河水在激越地奔流,袅绕的桑烟如同某种召唤。渐渐云集的鹰鹫在半空中迟疑地盘旋着,有时停在岩石上,直至天葬师用刀大块切肉,并举起大石头砸碎骨头,才不慌不忙地接踵降落下来。那姿势十分好看:轻盈,从容,迅捷,有着一种天生的傲气。那翅膀很是巨大,平平地展开着,颜色由灰至白,尾翼呈一片黑色,两边的羽翎如剪,实在漂亮极了。但当它们收拢羽翅,稳稳地落在地上,用干瘦的双腿支撑着颇为庞大的身躯,一摇一晃的姿态就有些滑稽了(没错,很像刀登仁青走路的样子),却不马上抢食,而是围着天葬师抛来的肉块发出“嘶、嘶”的叫声,于是天葬师开始跟它们说话,语气亲切,像对朋友一般。财旺仁波切说这是在跟鹰鹫中的“老大”聊天呢,向它发出了邀请,只有它先吃,其余的鹰鹫才会跟上来。还说差不多主要的鹰鹫都有名字,都是天葬师起的。果然如此,当鹰鹫群中蹒跚地却像是很高傲地走出模样特别威猛的一只,率先吃起来,而吃的样子居然很有王者风范,其余的鹰鹫才一涌而上,纷纷撕抢起肉和骨头,渐渐地有点挤乱。我听见天葬师高喊:“嘿!不要打架,有你们吃的。” 但我忘记他喊“老大”的名字叫什么。

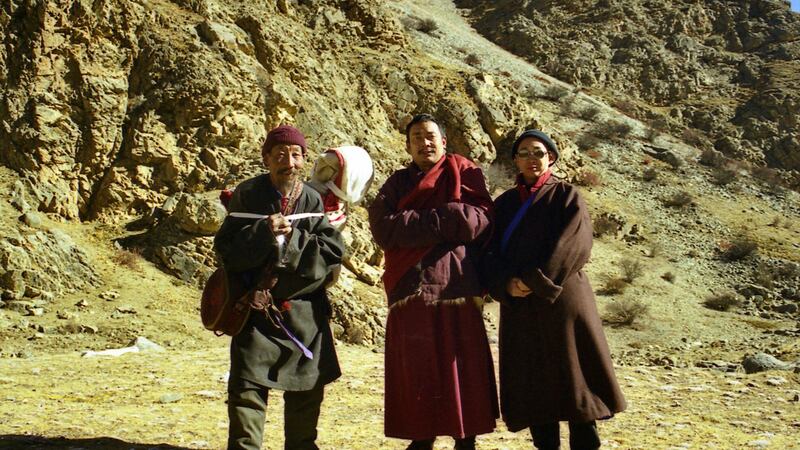

越来越多的鹰鹫“嘎、嘎”叫着降落下来,那声音已不似先前的清越而是相当沙哑,显得急切。我数了数,大约有八十多只。天葬师有些激动地说:“这可真少见,有时候真正的尸体摆在那里也没几只鹰鹫飞来吃,甚至有过一只鹰鹫也不飞来吃的事,那简直太可怕。”有人就问为什么,天葬师说这是因为那人生前造了恶业,连鹰鹫也嫌其肮脏,不愿意吃;有时候鹰鹫来得虽多,却也不围上来吃,跟死者家里没有举办超度亡灵的法事有关,但今天很不寻常。财旺仁波切笑道:“当然啦,之前请示过法王噶玛巴嘛。”天葬师连忙双手合十,认为那必定是得到了噶玛巴的加持,连鹰鹫也听从了安排。那时,十七世噶玛巴才十三岁,气度超凡,直慑人心,我幸运地拜见过多次,更幸运地拍到过显露他内在精神的两三张照片(这可不是我夸张,有图有真相)。然而谁都不知道他其实经受着怎样的压迫,以致于在来年深冬最为寒冷的日子,悄悄地带着他信任的财旺仁波切等几位侍从秘密出逃,历经八个比他的所有转世加起来都要漫长的昼夜,驱车徒步,翻山越岭,经过中国边防军军营,搭乘尼泊尔境内的直升飞机,终抵印度北部的达兰萨拉,见到了尊者达赖喇嘛……需要说明的是,这堪称生死冒险、意义深远的历史事件并不是我能够在这篇文章里讲述的。

在这片周围群山耸立的天葬场,胡须飘飘的天葬师六十多岁,过去是楚布寺的僧人,在革命如暴风骤雨突降的年代不得不还俗当了牧人。摄制组的镜头朝向他,问他是如何看待他的这项工作?举止谦恭的他简短答道,他总是以佛祖释迦牟尼以身饲虎的事迹鼓励自己,观想自己就是眼前的尸体,由轮回的手执刀切块,供奉给那些来自十方的空行,所以他认为天葬师是一项神圣的职业,为此感到自豪。

7、那么,仁青又是怎样成为一个“刀登”的呢?在我罗嗦了这么多之后,我终于要交待这一至关重要的问题了。带着我们慢悠悠地骑马离开天葬场的仁青打开了话匣子:

“最早我是一个牧民。我的祖祖辈辈都是柯拉草原上的牧民。其实我差点去寺院当了扎巴。但五十年代的‘民主改革’开始了,‘四反’开始了,寺庙也没有了,年幼的我被工作组看作是革命干部的培养对象,让我加入到革命的队伍中了。可是我这个人的心肠太软了,我一见到牛病了,马痛了,我就要去照顾它们。这样我就成了兽医。革命工作也是需要兽医的。但是革命工作不需要刀登。有很长一段时间,我们这里死了人,是不能去天葬的,因为天葬属于‘四旧’,是落后的风俗习惯,必须取消。天葬师也是‘四旧’,必须改行。结果那些年里死了的人不是被埋在地下,就是悄悄地扔进了河里。啊啧啧,对自己死去的亲人干下的坏事,没有比这更坏的了。可怜啊,那些没有被天葬的人恐怕都停留在中阴阶段,得不到超度,变成了鬼。后来,大喇嘛丹增德勒对我说,我看你对那些牲口好得很,它们身上的伤口你还用舌头去舔,这说明你对死人也会怜悯的,你非常适合做一名刀登。那时候,我已经入党了,不过我并没想过共产党员能不能当刀登的问题。无论如何,没有刀登的话,人死后会很惨的,这样很不好。再说共产党最爱说‘为人民服务’这句话,我做一名刀登也是为人民服务嘛。”

没想到仁青如此活学活用毛主席的教导。我冲着仁青翘起了大拇指:“仁青,全藏地,不,全中国,不,全世界的共产党员里面,你是唯一的一个刀登。”接着我把话头一转,严肃地说:“那你收不收钱呢?”

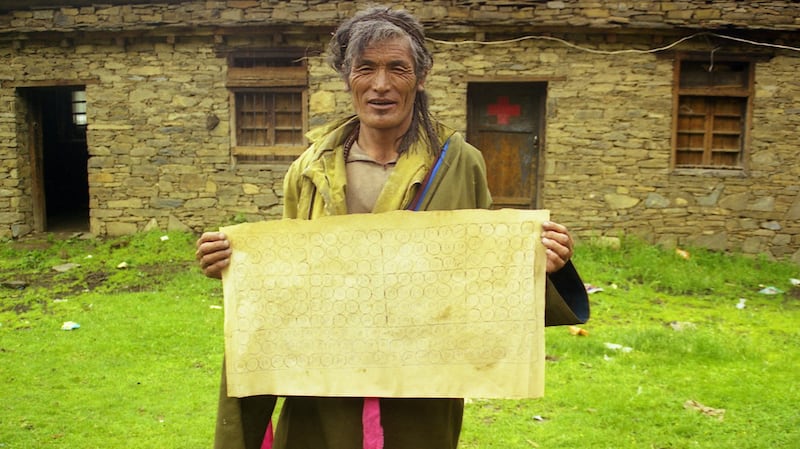

仁青笑得露出了一口雪白的牙,就像是对我善意的嘲笑。这时候,我们正好在柯拉乡政府的门前下马,在我们的身后,夕阳把那边环抱着天葬场的山谷照耀得一片金黄,如同一个美丽而安静的彼岸世界。仁青从门上画着红十字的工作站取来一张报纸般大小的白纸,但已发黄,上面绘着一份表格,在格子里密密麻麻地画满了圆圈,而圆圈的里面填满了数字和藏文。这是什么意思?

仁青指着表格说:“我划过的那些死人全在这上面。这圆圈里是他们的名字。这些数字是他们的家人给我的钱。想给多少都可以,五块,十块,二十块,给得最多的是五十块。没有钱也行。没有钱的圆圈里是空的。我为什么要做这个表格呢?我是要记住这些人。这些钱我也不用在自己的身上,我有的是工资,所以我把一部分钱送给那些一无所有的穷人,把一部分钱拿去盖念经堂和佛塔。”

“那你的工资是多少?”我继续严肃地问。他很满足地答道:“将近两百多块呢。够了,够了。”好吧,我心里嘀咕道,就让他展开表格像展开奖状那样给拍了两张。有意思,就绘制表格这一点,可以看出仁青还是没白当站长,不然一个纯粹的牧民恐怕只会靠绳索或者别的原始手段来记事了。我感动了,由衷地认为身份多样化的仁青在平凡的岗位上确实做出了不平凡的事迹。

留在乡政府做晚饭的泽仁在叫我们。想不到除了青椒炒土豆丝,竟还有他和阿巴本在半路上采摘的松茸,与红烧猪肉罐头混在一块烧,好吃得不得了。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)