8、

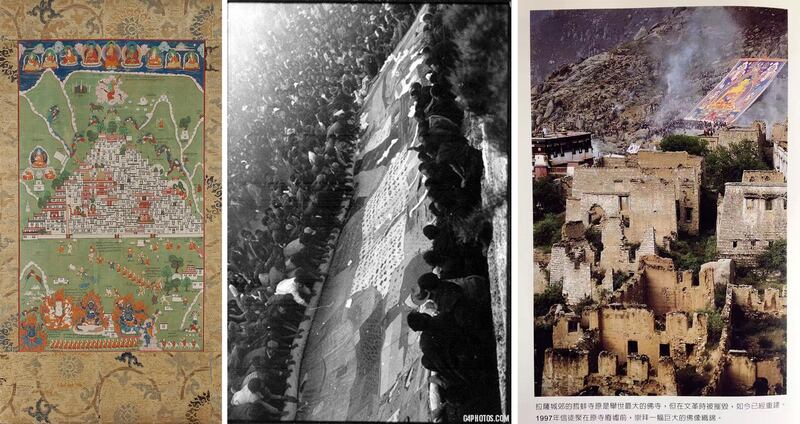

有一个短促的夏天给我的记忆很深:是以它每日无比眩目的阳光,和周围八瓣莲花的山头上尚未融化的积雪,以及在这种反差下突然变得模糊的生活的方向,让我第一次惊悸于生命这种进程的短促。值得庆幸的是,在日落时分,一场更加短促的仿佛甘霖的夏雨下过之后,在那座被称作“哲蚌”意为犹如白色天神用白米堆积而成的寺院,一万名将结着供奉的手印高高地举至额头的同胞族人之中,一份珍贵的礼物悄然地降临——

“给你这把米,”一位眉心间长有一粒痣的美人不知何时来到我的身边。

她体态婀娜,声音曼妙,举止优雅,并围裹着凡间少有的绫罗绸缎,宛如唐卡里相好庄严的度母,藏人尊称的“卓玛”。“像这样啊,”她温柔地说,并让纤纤十指错落有致地交叉着,一小簇白白的米以半数之分堆积在她的手心里,已不似米,更似某种能够幻化出一切美好事物的种籽。

这个手印对于初学者不太好结,一旦学会再也不会忘却,是那么地好看,就像一盏被盛开的莲花环绕的酥油灯。当我小心翼翼地,将这亲切的灯盏顶在低低俯就的额头上,这时候,从晚霞辉映下壮美无比的,恍若从不曾被践踏过的措钦大殿,传来众僧发出有节奏的、多声部的诵经声,十分恢弘而悠长,具有唤醒的力量。我周围的人们:男人,女人,老人,孩子,随之应和,正是发自内心的歌声:

“我们向大地上倾泻了馥郁的香味,

在大地上堆满了鲜花。

大地上有须弥山、

四大部洲、

太阳和月亮。

如同装饰之物,

我们全心全意地将此作为供物,

将此奉献给十方的佛陀,

以使每一种生灵,

都转世在幸运的条件下。”【1】

多么罕见的大合唱啊!以唯有这个被誉为“清凉福地”的拉萨才有的旋律回荡着,立即抚平了深陷在轮回之中的人儿曾遭受的伤害和痛苦。随着最后一个音符的弥散,攥在所有手心里的大米被一齐抛洒出去,在某种神秘的万丈光线下,这粒粒大米仿佛遂了人们的心愿,化作缤纷的花朵四处开放,香气四溢。我泪如雨下,朦胧中,似乎有谁的衣袂飘飘,一掠而过:“卓玛,请携我一起远去吧……”

写完以上文字,我记得是在来年之春,绿树都已发芽,可就在前一日,拉萨明媚的阳光下却飘起了雪花,是稀少得近乎隐而不现的雪花。堪布仁波切刚好掀起门帘站在阳光下。我们都没有察觉到阳光下隐隐飞舞的雪花,只有他看见了。他像个孩子似的惊喜不已,连声叫我们快来看。“看啊,”他说,“像花一样的雪。”他还特别用了藏语中专门指花的词汇——“梅朵”。他说:“就像梅朵一样。”

他那结过各种手印、施予过诸多灌顶的细长双手展开着绛红色的袈裟,似是在迎接那些瞬息即逝的雪花,我们却怎么也看不见那些几乎无形的“梅朵”。堪布仁波切就一直展开着袈裟,迎候着淡若有无的雪花,担心随我同来的异族人不理解他的意思,又用仅会不多的汉语强调道:“真的,真正的花,看看吧。”果然,绛红色的袈裟上面落下了几朵白色的雪花,虽然很快就融化了,但谁都看见了那一瞬间的“梅朵”。这时我忽然有了一种类似于过去弘法故事中那些弟子们在明了心性时的觉悟。确切地说,只是若有所悟。

确切地说,当时间弯曲,空间交错,已是多年、至少二十多年悄然逝去,伫立于原地并仍旧困于其中的我重温当年的文字,似乎并未真正地领略到二元之间的对立荡然无存的空性之本质,于是就默默地、类似自励地,重复了一遍这句话:“你就这样寻求你自己的智慧,它是深刻无限的!”【2】(连载结束)

注释:

【1】转自《西藏佛教密宗》149页。(英)约翰·布洛菲尔德(John Blofeld)著,耿升译,西藏人民出版社,1992年。

【2】转自《西藏佛教密宗》230页。(英)约翰·布洛菲尔德(John Blofeld)著,耿升译,西藏人民出版社,1992年。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)