9、

然后,我们也跨上马背,继续翻山下坡,去往靠近公路的红龙乡又叫塔子坝。听说那里正在举行祭祀神山日托玛、朝拜寺院崇新寺,以及赛马、跳锅庄、飚摩托之类的民俗活动,又称“耍坝子”。剽悍的康巴男女在宽阔的草坝子搭起了无数个帐篷,帐篷里有新鲜的凝脂般的酸奶、黄灿灿厚墩墩的酥油、大块的牦牛肉和羊肉,我们只需带着一个空碗,无需邀请地,从这个帐篷走进那个帐篷,就能吃到各种吃不完的美食,而这是我对世俗生活的执念之一,想起就激动不已。

我们翻过了一座海拔4750米的岩石山叫阿沙山,又叫剪子弯山,有解放军的雷达站很醒目,传说可以测试到从印度新德里起飞的飞机,对此我不太相信就是。遇到两个聊天欲很强的军人,上士成都人,中士山西人,说雷达站是一个连的编制,六十多人,属于成都军区空军地勤,由理塘县管理营管理,但矗立在雅江县的地盘上。还说今天早晨下雪了,冷得很。从他俩寂寞的眼神和干裂的嘴皮,看得出身心很不适应,这个聊天再聊下去的话恐怕会把所有的军事秘密都泄露了。抵达塔子坝后,我自然不再需要扎西牵马,何况我体内蕴藏的某个基因已被激活,几天后,我在与十几个康巴男子(主要是僧人)的骑马比赛中,非常值得炫耀地跑了个第七名,其实是身轻的我幸运地(准确地说是好心地)给配了一匹闪电般的快马。在与扎西告别前,他说了一句话令我刮目相看。才十九岁的牧人扎西很深刻地说:“一个男人,要有九次生离死别才是男人。”

实际上,当晚我就再次吃到了纯粹的(我貌似被这个词降伏了)酸奶,其衡量的标准是吃完像果冻一样酽稠的一碗就会立即陷入沉沉的睡眠,这可能叫做酸奶醉。但让我难忘的是,我不但有过酸奶醉,而且,见到了一望无垠、云彩奇异的天边滚滚而过的绚丽雷电,见到了服饰华丽、落落大方的俊美女子和奇特的头饰不同于其他藏地的帅气男子,见到了僧人们戴着酷似嬉皮士的脏辫却是用羊毛编成的细穗染成了黄色、橙色的那种头饰(我觉得其实更像一朵朵扫把菌)驰马、驰摩托而过,见到了一个略上年纪的仁波切给排队举着哈达的男女信众摩顶而过,还见到了四个穿着暗淡、疲惫不堪的汉人乡干部含泪悲壮地奔赴勘界纠纷的草场就想上战场。

第二天,在一个宽敞而明亮的白色帐篷里,由身材健硕、性格开朗、勤劳致富的俄多和她的两个貌美如花的女儿,将我的头发编成了六十三根细长的小辫子。这之前,阿巴本在乡政府的钢炉上烧了热水,然后拎着水壶帮我冲洗了落满一路风尘的头发。我同时想听带有传奇色彩的俄多讲述活出了人生精彩的故事。或者说我还是有些猎奇的心态:与全藏不少地方一样,这里依然保留着传统婚俗中的一种,即一妻多夫的婚俗,而45岁的俄多有两个丈夫是两兄弟,一个是开卡车的一个是裁缝,她自己也会做生意,敢于说着雅江一带独有的那种倒着说的汉话跑到广州去进货。她家生活富足,盖起了整个塔子坝最好的房子,连“耍坝子”搭的帐篷也是最大,还有一架发电机可以点亮夜里的灯泡。俄多并不在乎我对她个人生活的好奇,坦然地有问必答。我看见这样的场景:她十分温柔地给一个丈夫剪指甲,而另一个丈夫靠着她的腿安然入睡。编辫子的时候她边编边说:“女的都要编辫子,结了婚的,头顶两边的发辫上要戴‘花花’”。“什么是‘花花’?”我问。俄多说,“就是用银子打的圆盘,刻了花儿。就像酥油茶碗的盖子,上面的那层涂了金色,镶了珊瑚。不过未婚的就不需要戴,年纪大了也不戴。编多少根辫子不一定,编完后,要在所有辫子的末端结上由红珊瑚、黄琥珀、绿松石串在一起的头饰。”我忘了编辫子花了多长时间,大概两三个小时吧,犹如魔镜效应,那满头的发辫顿时使我变了样,一下子具备了康地游牧女人的美丽形象(我一直舍不得拆散,保留了整整二十天),其实是使我与这片土地结下了深深的缘分。

这缘分最主要的体现在(实际上我直到多年后才意识到):当我回到县城,就去拜访了住在山坡上的大喇嘛丹增德勒仁波切。他时年50岁,生活简朴,直言不讳,什么话都愿意对我说。而他在那时候就已经成了敏感人物,据说“从县上到州上,到省上,甚至中央都挂了号”,是当地警方的重点监控对象。其实主要原因是,最初他公开批评林业局砍光了国营林又来砍属于民众的集体林,并去阻止砍伐而民众相随,为此遭到官员们的仇恨,简直是恨之入骨。或者说他们非常愿意做出恨之入骨的样子,因为本地出了这样一个阶级敌人对他们全体的利益是有好处的。而且众所周知,丹增德勒仁波切公开拒绝反对达赖喇嘛,官员们就将他的人设从当地的大喇嘛渲染成了“分裂分子”,把他说成了当地最大的不稳定因素,层层汇报上去,上级部门对此当然大为重视。

……而1958年那时候,是的,那时他才八岁,但已是理塘寺的小僧人,他所见到的那些入侵与毁灭如同烙印深深地刻在了他的心里。很快所有穿袈裟的人都不能再穿袈裟了,他只好回到牧场上与祖母相依为命。“从来没有过的饥荒降临了,我们这里饿死了太多的人。”1979年,达赖喇嘛的代表团第一次来到这里,他泣不成声,哭诉说不完的深重苦难。当晚他舍命而逃,翻越雪山,逃往了印度的流亡藏人社区,在那里他重又穿上了袈裟。他可能是那边的哲蚌寺里最刻苦修习的僧人,1983年,嘉瓦仁波切说你就是丹增德勒,是吾托地方帐篷寺院的转世祖古(汉语称“祖古”是“活佛”)。那座用牦牛毛编织的帐篷寺院在康地南部十三座帐篷寺院中最大,往昔是广大康南最别致的风景,随游牧者逐水草而居,夏天搬到塔子坝,冬天移到柯拉草原,有着数百年的历史,但在1958年,却被不邀而至的拿武器的外人拆得精光。他是1987年返回家乡的。他要重新恢复成千上万的牧人的精神家园。他徒步化缘,徒步化缘,然后用石头、泥土和木头修筑起了一座宛若定居在草原上的寺院,正是我见过的仿佛历经数百年的崇新寺。他越来越让权力者头疼心烦,被视作一根需要拔除的钉子。

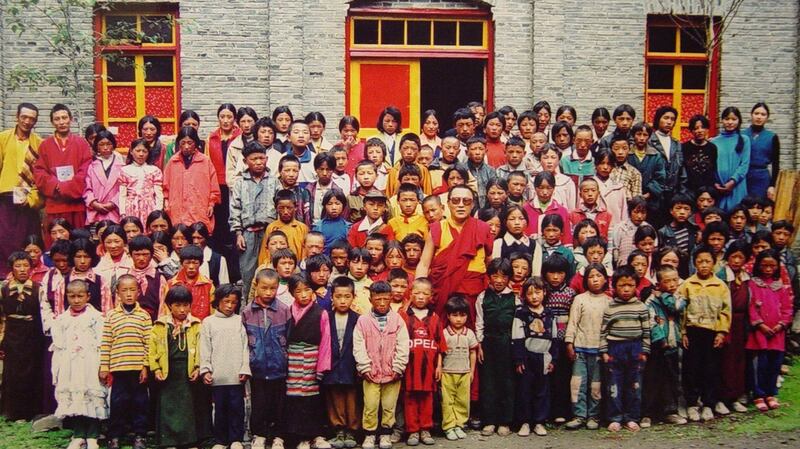

像是有某种预见,第一次见面,丹增德勒仁波切就带我去了城郊江畔的那座他辛辛苦苦办起来的孤儿学校,让我拍下正在上课的教室和宿舍,拍下残疾的学生和忠义的老师,拍下他和一百多个深深依赖他的孩子们合影(当时我懵懂无知,反正去哪里都是听故事,见识当地的生活,并没有意识到无意间我用相机记录了即将被消失的证据)。他还想带我去看他多年来辛辛苦苦建起来的一座座寺院,但因已经很不方便未能成行。我接着又见过他一两次,开始感受到他的信任近乎于某种委托,让我既感动又有些不知所措。临别时,他从门前的花丛中摘了一朵大大的、黄色的月季花给我,他自己也手捧两三朵花,站在门口合影他却显得那样的忧伤,我也似被突然袭来的忧虑攫住。第二年夏天我还去拜访过他一次,还是在这座位于雅江县城山坡上的屋子里,却是最后一次见到他。说起刚去世的母亲他难过不已:“我的阿妈苦啊。我的阿妈死了,我要为她闭关一年,每天念经修法。”也像天葬师仁青一样,他交给我一百元,让我回到拉萨后,在大昭寺释迦牟尼佛像跟前的金灯里添加酥油。这之后,各种构陷不断追加犹如猛兽扑来他已无法抵御,最终竟被栽赃制造了所谓的爆炸案(四起至七起爆炸案),遭判死刑又改无期徒刑,震动整个康区,而他深陷无法摆脱的重重黑暗之中。当地成千上万的人,像俄多和降村这样的勇敢而虔诚的百姓为此奔走呼告,去康定去成都去北京,多次被抓过打过,受尽折磨,从此再也没有了幸福的生活。

写到这里,我不能不提到降村,我无法忘怀他和那些康巴汉子曾经有过的快乐,我曾住过他也是勤劳致富的华丽大屋听到过他们的阵阵欢笑声。他跟我说过:过去村子里偷盗、抢劫时有发生,百分之八十的男人吸烟、酗酒、斗殴、杀生、赌博,后来大喇嘛阿安扎西来讲经,每次都苦口婆心地规劝村民戒除恶习。降村说他过去打架出了名,1993年他在大喇嘛的法会上发誓再不打架,从此以后变了一个人,如今说起用刀砍过人就十分后悔。他的伙伴曲格扎过去喜欢赌博,赌得很厉害,后来也是在大喇嘛跟前发誓戒掉了。但这份得到心灵平静的快乐却被夺走了。有一次,因为迫在眉睫的危险,丹增德勒仁波切不得不秘密躲藏了半年之久,临行前他留下了几十盒录音磁带,给每个村子都留了一盒,把他的清白和冤枉告诉给民众:“死了骨头是白的,不死心是白的。”民众大放悲声,表示愿为大喇嘛做任何事情。各村各乡数万农牧民联名写信按手印,降村哭得像个孩子:“我们要上县里头,上州里头,上省里头,再不行,我们上北京,我们要问个清楚,我们这么好的仁波切为什么要这样子对他!”