知识分子的角色本身就是「折腾」

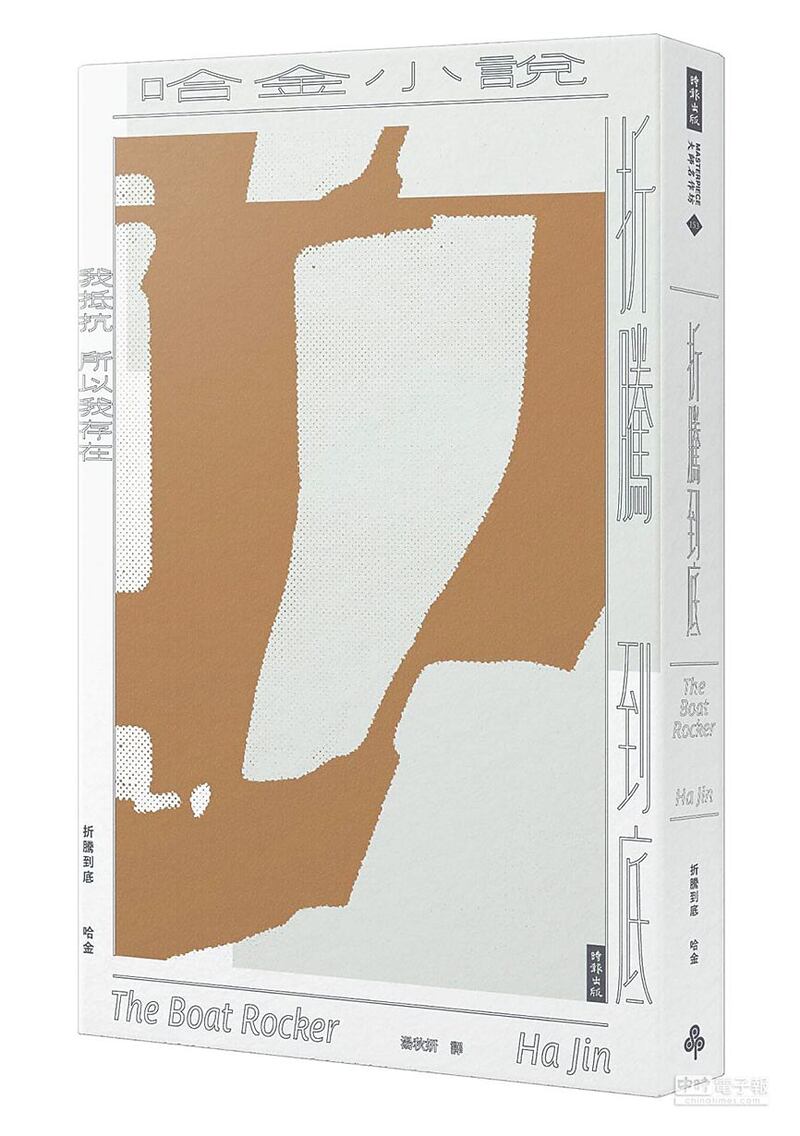

书名《折腾到底》中「折腾」这个说法,来自于中共前党魁胡锦涛「不折腾」的说法。哈金反其道而用之,赋予「折腾」以正面意义,类似于西方新闻界中常用的「扒粪者」或「吹哨者」的说法,正如本书中所说:「知识分子要站在权力的对立面,讲实话。知识分子的角色,本身就是折腾。」

哈金并未给予读者一个一切都将迎刃而解、正义必将战胜邪恶的俗套结局。有国家力量加持的说谎者们大获全胜,劣质的小说风光出版,真有好莱坞电影公司以天价购买版权,还有各界名人推荐作者为诺贝尔文学奖候选人——现实生活就是如此冷酷,莫言这样语言都未过关的作家居然能获得诺贝尔文学奖,足以说明现实很多时候比小说还要荒谬。

反之,「折腾」需要付出代价。揭露黑幕的冯丹林成为中宣部黑名单上的人,不能在中国出版和发表任何作品;中国使馆不给他回中国探亲的签证,他在美国的工作也丢掉了,不得不重新规划的人生方向。但是,冯丹林并不感到后悔。他说:「我的前途不明。可我知道我会继续站出来说话,不管什么时候。只要我看到一艘载着谎言和虚伪的船,无论它上面悬挂着什么样的旗帜,我都会向世人报告。」他加入美国籍时,坚信自己从此可以过上精神自由的生活:「我就知道自己放弃了所有这些可能——在中国的官场向上攀爬、于千万人中出人头地,权钱双收、光宗耀祖,这将跟我没有任何关系。成为一个自由人意味着首先成为一介平民,通过自己的劳动挣来每一口饭,在肉体和灵魂上为自己负责,把得失、无常、隔离和悲哀都作为人类的生存条件来接受,而不是满足于当一个安安稳稳的奴才,或饱食终日的鸟儿,却永远只能被关在笼中。」

可以说,《折腾到底》的主人公冯丹林比《自由生活》的主人公武男更有「折腾不止」的勇气。冯丹林这个人物身上,多少有哈金的影子。「六四」屠杀发生后,当时在美国留学的哈金决定留在美国。后来,他不曾参加海外各种反对中国政府的政治组织和活动,但他多次公开批评中共的暴政,加上曾联署诺贝尔和平奖得主刘晓波组织的「零八宪章」,因此成为中共的眼中钉。前几年,即使母亲过世,哈金想返国奔丧也被拒发签证,他已有三十多年没有踏入中国土地。在近年香港自由愈趋严峻的情况下,他连香港也都不愿意前往。这就是一个「不想被控制」的知识分子必须付出的代价。

对于真正的强大者来说,不背靠中国,也能有尊严地生存。《华盛顿邮报》在一篇书评中指出:「哈金拓展他的语言频率,营造卡夫卡式的荒谬。探索当代新闻媒体的道德象限。冲撞体制不仅是正确的,更是神圣的职责——不论前路多艰辛。」美国知名汉学家林培瑞(Perry Link)称赞说:「哈金只会越写越好。在新作《折腾到底》中,他维持一贯的简朴文字风格,让人想起契诃夫,同时动人如怀特。他带领我们去思考很少注意到的问题,从华裔美国人的认同开始,更深入到每一个人的认同问题。关于我们应当守护的价值,以及为了成为一个完整的人,我们愿意承担多少风险。」哈金跟他小说的主人公们一起承担了风险,一起赢得了自由。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)