章太炎:“中华民国”的发明者

二十世纪二十年代初,日本作家芥川龙之介访问中国,在中国见到许多知名人士。他见到了给「中华民国」起名的章太炎,惟一的感受是「冷」。鳄鱼标本的冷,书房的冷,章炳麟自己穿戴和座椅的暖,对照着芥川自己身体的冷。这些冷的词语成为这篇文章的开头和结尾,也让整篇文章冷彻至骨。更冷的是章太炎对中国政治的失望:「今天的中国,遗憾的是,政治上正在堕落。腐败成风。甚至可以说比清末更甚。至于说到学问、艺术方面更显得停滞不前。」

章太炎已被今天的人们遗忘了。不用说中国人,就是拿着「中华民国」身份证和护照的台湾人,没有几个知道「中华民国」的国名是章太炎起的。我曾应邀到台湾几所名校讲课,顺便询问在座的大学生,几乎没有人答得上来。

一九零七年,章太炎在《民报》(第十五号)发表《中华民国解》一文,首次提出「五族共和」,认为「中华之名词,不仅非一地域之国名,亦且非一血统之种名,乃为一文化之族名」。他又指出,「华本国名,非种族之号」;「夏本族名,非邦国之号」;「汉家建国,自受封汉中始,于夏水则为同地,于华阳则为同州,用为通称」,「故华云、夏云、汉云,随举一名,互摄三义。建汉名以为族,而邦国之义斯在。建华名以为国,而种族之义亦在。此中华民国之所以谥」。章氏对「中」、「华」、「夏」等概念的考证和钩沉,让那些只爱国不爱真理的人面红耳赤。

章太炎对「中华民国」的想象,并非「共和国」。章氏既不赞同梁启超、杨度等主张君主立宪的改良派在清帝国框架内「实行国会制度,建设责任政府」,也不同意革命党主流论述中「推翻满清统治,实践民权主义,成立民主共和政府」的政纲。一九零八年,章氏发表《代议然否论》一文,声称「代议政体必不如专制为善,满洲行之非,汉人行之亦非,君主行之非,民主行之亦非」。同时又说,他心目中的理想政体「共和之名不足多,专制之名不足讳,任他人与之称号」。

章太炎向来主张政治应「依于历史,无骤变之理」,在这一点上,他是一名保守主义者。共和制度的建立和巩固,必须有具备「公民美德」的民众,也就是托克维尔所说的「民情」的支撑。正如英国政治哲学家密尔所说:「代议制政体就是这样一种手段,它使社会中现有的一般水平的智力和诚实,以及社会中最有智慧的成员的个人的才智和美德,更直接地对政府施加影响,并赋予他们以在政府中较之在任何其他组织形式下一般具有的更大的影响。」然而,中国「自古以来」就不是公民社会,民众缺乏民主的生活习惯。所以,章太炎认为,若中国突然实行以代议制和共和政治,必水土不服、天下大乱。民国初期政党政治和国会运作的失败,证明章氏颇有先见之明。

另一方面,章太炎在日本接触二手的民族主义和国家主义,成为清末最为强势的民族主义者和国家主义者。他认为,共和理念、代议制无助于建立大一统的帝国:「今之务在乎辑和民族,齐一语言,调度风俗,究宣情志。」在此背景之下,如果为了推行代议制而实行美国式的联邦制,将会人为地制造各地相互隔阂,特别是「滨海通商之地,其民羯羠不均,顾有反贱其宗国,而厚爱欧美人者」。这样的区域如果拥有过多自治权利,「中国认同」将会进一步稀薄,极不利于维系国家统一。换言之,章氏主张,只要中国能成为有效运作的大一统国家,可以暂时牺牲共和、联邦等理念。然而,民国以来的现实恰恰是,「国家,民族,多少罪恶假汝之名而行!」进入二十年代之后,章太炎受升级版的民族主义和国家主义——共产主义——赤化中国之刺激,不得不猛回头、急转弯,成为知识分子中鼓吹联省自治的最强音。不过,他的话已经没有人听了,就连他的学生鲁迅都对落伍的老师冷嘲热讽。

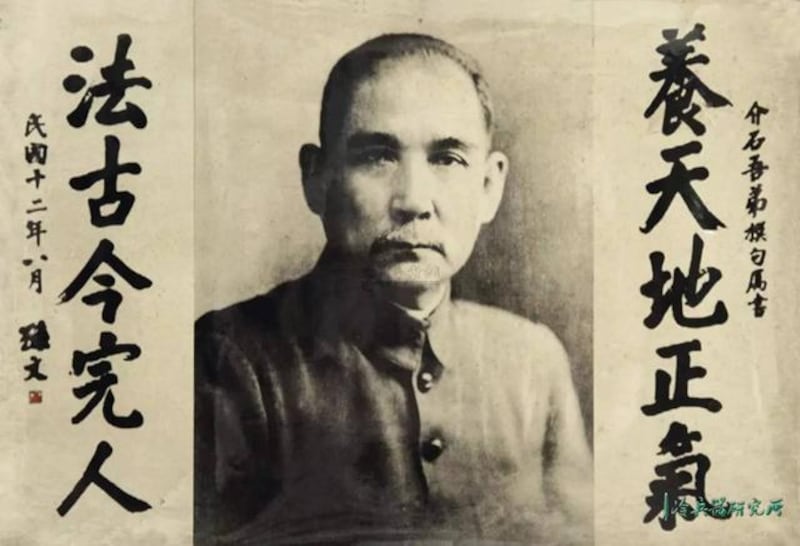

孙文对中华民国的想象

章太炎对何谓共和知之甚少,孙文对更是一无所知。如果说章太炎反对共和,一部分是出于他对中国历史传统和国民素质的准确评估,另一部分则是学识上的欠缺——他只有留日经历,没有到过欧美国家,对西学尤其是西方政治哲学所知有限;那么,孙文反对共和则是出于独裁者的私心,孙文宁愿将苏俄引狼入室,也要用暴力颠覆北京政府——他对失去的大总统的职位念兹在兹,不惜一切代价也要夺回来,即便是「非常大总统」也要「过一把瘾就死」。还是在旅日期间就长期与孙文争斗的章太炎对其为人最了解,孙文去世之后,章太炎题写了一副挽联:「举国尽苏俄,赤化不如陈独秀;满朝皆义子,碧云应继魏忠贤。」这是对孙文最真实的盖棺定论。

一九一六年七月,孙文在上海作了一场题为《中华民国之意义》的演讲,他说:「诸君知中华民国之意义乎?何以不曰‘中华共和国’,而必曰‘中华民国’,此‘民’字之意义,为仆研究十余年之结果而得之者。欧美之共和国创建远在吾国之前,二十世纪之国民,当含有创制之精神,不当自谓能效法于十八、九世纪成法而引以为自足。」由此可见,孙文认为,共和国体虽是盛行于欧美的一种代议制政体,仍有其弊病,中国不能东施效颦,中国的「创制」乃是「主权在民」式的大民主——其实这根本不是中国或孙文的「创制」,而是从马克思和苏俄那里偷学而来。

孙文的理想是要在中国实施「直接民权」,强调人民是国家的主人——当然,首先必须经过漫长的军政、训政两个阶段。孙文认为,这是「中华民国」之所以要定名为「民国」而非「共和国」的根本原因,而其英文的表述则为National Republic of China,跟后来确定的英文译名「Republic of China」略有差别。

显然,孙中山更愿意张扬一种虚幻的「国家主权属于全体国民所有」的「人民主权原则」,他认为这一原则超越了代议制:「更有进者,本党主张之民权主义,为直接民权。国民除选举权外,并有创制权、复决权及罢免权,庶足以制裁议会之专制,即于现行代议制之流弊,亦能为根本之刷新,由此,这‘中华民国’中的‘民’字绝对是核心内容,不可不用。」孙文真正的心里话是:废掉议会,由我独裁。主权在民,但民如婴儿,我这是保姆,所以保姆可以代行民权。

一九二三年十月二十日,孙文在广州为全国青年联合会所作演讲中,再次提及这个问题:「‘中华民国’这个名词,是兄弟从前创称的,这个名词到底是什么东西呢?诸君自然知道‘中华民国’和‘中华帝国’不同,帝国是以皇帝一人为主,民国是以四万万人为主。」这里,孙文不仅厚颜无耻地篡夺了章太炎对「中华民国」的发明权和命名权,而且用「全民主权」的马克思主义观念对青年洗脑。

孙文不仅不是中华民国的国父,而且是中华民国的颠覆者,他的前半生颠覆清帝国,后半生颠覆中华民国,一生都在颠覆的路上。而他的学生蒋介石帮他完成了颠覆中华民国的使命。

一九二七年的失败者与成功者

中华民国的颠覆者络绎不绝:中共首任总书记、北京大学文科学长陈独秀自称「终身的反对派」,晚年反对的对象不再是中华民国,而是他一手创建的共产党;二十三岁当上中共中央秘书长的邓小平,经历了一九二七年清共的血腥屠杀之后,变成毛泽东口中「开钢铁公司」的无情汉,一九八九年挥手下令天安门屠杀的原因可以追溯到一九二七年;年轻的边缘知识分子和「多余人」彭湃,唯有靠着自己杀人如麻并煽动温顺的农民成为跟他一样的屠夫,才找到自己的存在价值;而「美女作家」丁玲如同飞蛾扑火般投身「大革命」,从「文小姐」变成「武将军」,在革命大潮中转换的,不仅是性别,而且是阶级。这些颠覆者与蒋介石一样,颠覆的是共和,而不是中国。

在革命与反革命光谱的另一边,是动刀动枪的武夫。留德归来的炮兵专家段祺瑞,若只是作炮兵司令,或许能胜任,他偏偏成为袁世凯之后的北洋共主,轻率地废除中华民国约法,为北京政府自掘坟墓;桂系年轻将领白崇禧,对国民党宣扬的革命学说一知半解,但在北伐路上大展拳脚,从南京打到北京,却迎来桂系盛极而衰的转折点;北伐兵锋所指,中共的农民运动将传统乡村搅得翻天覆地,当农民运动沦为「痞子运动」、前线官兵的家人危在旦夕之际,驻军长沙的许克祥少将冲冠一怒,马日铲共,打响国共分裂的第一枪;远在西北的回族骑兵将领马步芳,对东南和中原的战局丝毫不感兴趣,一心打造铁马冰河的马家军,待来日青海建省,他就当仁不让地成了「青海王」;在另一端的云南,经历了一场与死亡擦肩而过、并让其失去一只眼睛的政变,龙云如一颗新星冉冉升起,此后他对云南的统治,甚至比蒋介石对南京国民政府的统治还要稳当。

有一群人守护着中华民国,守护着他们珍爱的生活方式。北京政府的末代总理顾维钧,有理有据地为弱国赢得外交胜利;被称为「财神」的梁士诒,苦心推动中央财政管理的现代化却不被人理解;文学家周作人是五四那一代知识人中思想最深邃的人文主义者,他的文字与精神让新文化运动多少具备几分「文艺复兴」气象;京剧艺术家孟小冬,经过「余(叔岩)门立雪」,终于再上层楼,成为一代京剧大师,女扮男装的她让男扮女装的负心汉梅兰芳为之黯然失色。

有一群人为中华民国开风气之先。荣宗敬是二十世纪中国第一代成功的企业家,经营面粉和纺织业,他自豪地说,从衣食上讲,荣氏拥有半个中国;在美国出身的华裔女星杨爱立,在上海与好莱坞之间奔波和寻梦,上海比好莱坞更欢迎她;北京女子师大的女学生吕云章,目睹了同学刘和珍的死难,反倒更使她大无畏地成为国民党的第一批女干部;而藏、汉、回混血的弱女子刘曼卿,以南京政府第一位赴藏特使的身份,一路披荆斩棘,回到童年生活过的拉萨,受到第十三世达赖喇嘛破例接见。

还有一群人,为自己或为中华民国寻找出路。坚守「清遗民」身份的诗人和书法家郑孝胥,视民国为敌国,希望在日本的帮助下,与退位的皇上溥仪一起到关外建立王道乐土的「满洲国」;自学成才的哲学家梁漱溟,辞去北大教职,到贫困的山东乡下推动乡村建设运动,然而改良的步伐永远追不上革命的浪潮;在国共彼此厮杀的夹缝中,从日本盗来「新村运动」火种的傅柏翠,在福建山高皇帝远的古蛟地区打造了一处「不国不共」的「桃花源」;虽不是最富有却最有影响的上海商人领袖虞洽卿,汲汲于「商人政府」的理想,却没有料到他当年帮助过的青帮小兄弟蒋介石早已不是吴下阿蒙,国民党对商人的苛捐杂税、吸骨吮髓,将超过北洋政府百倍。寻路中国,路在何方?走的人多了,脚下还是没有路。

也有一群各怀异志的外国人,兴致勃勃地加入这盘大棋局。此时的中国不再像一八四零年之前那样闭关锁国,中国已成为世界的一部分。德国退役军人马克思·鲍尔,在文治的魏玛共和国找不到施展拳脚的舞台,千里迢迢到中国来帮助蒋介石将民国打造成军国,德国顾问训练出来的国军,大致可以安内——击败了红军和其他军阀的挑战,却不足以攘外——无法抵抗日军的雷霆打击;在决定日本对华政策的「东方会议」上,日本驻奉天总领事吉田茂还只是一个小角色,作为温和派、英美派,日后遭到渐入疯狂的军部清洗,却幸存下来,以首相身份带领日本实现战后复兴;印度与中国是两个彼此最不了解的亚洲国家,在苏联主导的「第一次国共合作」期间,印度人罗易作为共产国际代表来到中国指挥革命,却因误解中国而一败涂地;南方军队攻入南京并制造「南京事变」,让美国传教士的女儿、不甘于金陵农学院教授夫人身份的赛珍珠经历了九死一生的逃难,反倒由此找到自我,开启文学创作之路,而后以描写中国的巨著《大地》荣获诺贝尔文学奖。他们的「中国梦」,或成功,或失败,像五彩斑斓的马赛克那样镶嵌到中国历史脉络之中。

如果一九二七年中国走向了共和

原本就摇摇欲坠的共和国毕竟还是崩溃了,连写在纸上的那一部分宪政共和的理念也如烟逝去。

一九二八年,历史学家黄仁宇还不满十岁,清党的旋风,刮进他的家乡湖南长沙。他亲眼目睹一队男女被五花大绑,背上插着「姓名标子」,上书「斩决共匪某某」,名字上以红笔一划到底,已经「朱点」过了。为首的一人高喊「中国共产党万岁」,喊得声嘶力竭。后头还有身着水红色内衣的几位二十岁上下的女子。这些人,被兵押着,走着他们的末路,直到长沙的「教育会坪」。就在那儿,他们被斩首示众。据当时报上的消息,长沙的「铲共空气」、「为之骤张」。

黄仁宇的「钧舅」,也就是「五姑外婆」的孩子,也成为牺牲品之一。「钧舅」不是登记在册的共产党员,只是参加过左翼团体的集会,在学校里发过激烈的言论。他不愿意自首,不愿意出卖别人,在遭受了凌辱虐待后被处决了。黄家上上下下都瞒着老太太。老太太很久没有见到儿子了,大概心中有所感触,在火炉前烤火的时候,两眼空空,喃喃自语。

多年之后,黄仁宇以历史学家的身份书写这段历史,下笔沉痛:「从人本主义的立场来看,一九二七年国民党的‘清党运动’和以后的残暴行动当然是革命过程中之悲剧」;「四月十二日之事变及以后清党之行动诚有其黑暗一面,无人能为之洗刷」。他当然知道,「白色恐怖」之后的「赤色恐怖」,更是变本加厉,血流成河。有多少母亲,在暗夜里,为再也见不到的孩子哀哭到天明?

晚年的黄仁宇试图以黑格尔「存在就是合理」的历史决定论来解释中国必须经历的「长期的革命」,他认为这也是一种「公众之志愿」,牺牲者只是「生不逢时」罢了。我不同意这种解释,邪恶绝不合理,也绝非不可反抗。暴力的肆虐是有原因的,它源于共和的崩溃。

我的看法也与章太炎迥异。章太炎最担心的是沿海地区快速西化,抛弃中国传统,挣脱中央控制。我反倒认为,这才是中国的出路:如果一九二七年崩溃的不是共和,而是中国,那么希望和转机就诞生了。中国的首要问题是太大(面极广、人口多),大到不得不实行中央集权的地步,大到让章太炎认为无法实践共和制度的地步。那么,如果中国崩溃后形成三、五十个甚至更多「小共同体」,足够小,就足够美善,彼此相安无事,不必征战不休。虞洽卿和荣宗敬的上海、陈炯明的广东、白崇禧和李宗仁的广西、龙云的云南、郑孝胥、川岛芳子和溥仪的满洲、马步芳的青海、刘湘和刘文辉的四川、卢作孚的重庆、傅柏翠的福建古蛟、梁漱溟的山东邹平、穆罕默德·伊敏的东突厥斯坦、十三世达赖喇嘛和刘曼卿的图博、德王的南蒙古……和谐共生,那将是一幅多么美好的「非战之诸国」的图景!

而且,在每一个「小共同体」内部,实行「共和之治」,如同以共和、民主、理性、海军和「海洋意识」建立的城邦共和国雅典那样,在公民大会上决定重大公共事务,以「数人头」取代「杀人头」,那么就不会有一九二七年发生的一系列悲剧:王国维自沉昆明湖、康有为遭毒杀、李大钊被绞死、汪寿华被活埋,以及无数像黄仁宇的「钧舅」那样的「无名氏」,身不由己地成为「革命不仁,以万物为刍狗」的大时代的祭品。

个体的性格决定个体的命运,民族和国家的性格决定民族和国家的命运。英国保守主义思想家埃德蒙·伯克说过:「哪一种治理方式最适合于人民,必须由他们的共同性格和民情决定。任何其他东西,都不能、也不该决定它。」一九二七年,中国没有崩溃,共和崩溃了,大部分中国人选择了一条通往奴役之路。这是中国人自作自受。今天的中国人仍然在承担此一苦果。而要摆脱大一统、中央集权、独裁专制的「地狱国」处境,中国人首先需要完成一场全新的心灵变革。

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)