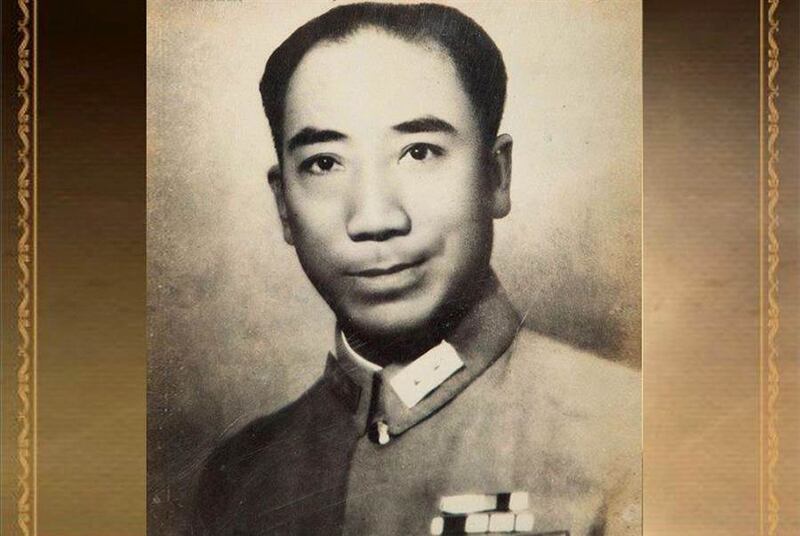

戴笠之死

一九四六年三月十七日上午十一点,国民政府的二二二号专机从青岛出发飞往上海。除了机组人员之外,一共有九名乘客,其中一人身份显赫。

当他们在空中飞行时,没有雷达的飞行员从无线电中获悉上海正值暴雨如注,于是转飞南京,结果南京也是滂沱大雨、雷电交加。空军派出四架飞机导航,但云层太低,无法与专机取得联系。下午一点多,专机发出“正在降落”的信号之后,便与地面失去了联系。

差不多与此同时,在江阴市岱山的丘陵之间,有村民惊恐地发现一架飞机撞在山顶,一声爆炸巨响后便是万丈火焰。天气刚好转,航空委员会、中国航空和美国海军一同赶赴现场搜寻,没有发现一个幸存者。当局压下了这个消息。直到五天之后,上海《申报》才率先报道噩耗:

国家军事委员会调查统计局局长戴笠将军乘飞机从北平途径青岛飞往上海,因飞机在南京西南郊外撞到马鞍山山头坠毁而死亡。据悉,他烧焦的尸体已被确认。

因为戴笠的特殊身份,各种流言很快流传开来。有人说他死于国民党党内派系斗争,有人说是共产党特务在飞机上安放炸弹,也有人说是蒋介石下手除掉这个权力逐渐不受控制的打手,甚至还有人说戴笠设计了一个金蝉脱壳之计,死的是替身,他本人躲藏在南美某个国家。

不过,大量证据表明,在飞机残骸中发现的那个浑身烧焦、失去右手和右腿的遗体,就是戴笠。军统的调查人员根据特别的牙板、羊毛内衣残片以及中美合作所的美方负责人梅乐斯(Milton E. Miles)四年前在重庆送给戴笠的高级自动手枪,确定了他们上司的身份。就像戴笠的手下沈醉对与戴笠有深厚友谊的胡宗南所说的那样:“经过多方调查,证实没有什么人对他进行谋害,的确是由于气候关系,驾驶员不慎撞在山上失事。”

戴笠死的时候,国共之战如火如荼。戴笠的拥护者认为,如果他没有在坠机事件中死去,中国共产党就不会在内战中取胜。有传言说,蒋介石逃到台湾之后哀叹,“若雨农在,何至于此”。蒋将戴笠倚为左右手,逃到台湾之后继续追悼戴笠。虽然戴笠从未到过的台湾,台北却有以之命名的雨农路、雨农小学和雨农纪念馆。

然而,四十九岁就死去的戴笠即便能长命百岁,也不是中华民国的救星和共产党的克星。没有哪个秘密警察头子可以拯救他的主人和他的帝国,正如无论希姆莱屠杀多少反对纳粹的人士,也不能扭转二战的战局。戴笠对蒋介石和国民政府的影响被过分夸大了,关于戴笠的事迹,包括他领导破译了日军密码并提供给美方,很多都是加油添醋的演义,很多都是虚无缥缈的神话。

美国学者魏斐德在戴笠的传记《间谍王》中指出,像戴笠这样一个模糊不清的“异种”是无法用“好人”或“坏人”这样的简单语言来概括的。戴笠一度是法西斯恐怖的象征,现代警察国家的化身,严格的儒家理想的执行者。在戴笠永不休止的梦想中,他是传说中的中世纪那些王朝在颓落时应运而生的战略家们的一个雄心勃勃的继承人。在本书的后记中,魏斐德自我质疑为什么会替戴笠作传,自嘲说“我自己恐怕是戴笠无意中的猎物之一”。

戴笠是一名执着于自我实现的“凤凰男”

戴笠出生于浙江江山县,少年时代即丧父,家境由小康陷入困顿,母亲帮人缝缝补补,含辛茹苦地将他和弟弟养大,其生活境遇跟鲁迅很相似。戴笠只接受过初级教育,母亲希望他以乡村小学教师的身份安稳过一生。但他忍耐不了小县城的无边寂寞,怀着万丈雄心跑到上海闯天下。

之后的故事几乎就是一个青春立志的经典版本:戴笠结识了上海警备司令杨虎,并经过杨虎攀附上了上海帮会老大杜月笙,三人很快成了结拜兄弟。杨、杜都已是独当一面的大人物,此时的“戴春风”(戴笠原名)还是名不见经传的“小瘪三”,杨、杜愿意与之结拜,显然是发现他身上有非同一般的潜力。若是一般人,就会对在杨、杜的关照下在上海滩有一席之地而感到满足;但戴笠不是一般人,他还要继续往上爬,上海这个舞台太小,整个中国才是他的舞台。

很快,戴笠又认识了跟他一样当过小学教师的胡宗南,用魏斐德的话来说,他们都是自以为是的、野心勃勃的、以天下为己任的“流氓知识分子”。在二十世纪二零年代的大城市里,有另外一群受西化教育和五四思潮影响的大学生和知识分子,他们明显比青年戴笠、青年胡宗南高出一个位阶。他们发现理想与现实的巨大落差,满腹牢骚,甚至产生幻灭情绪,“上也上不去,下也下不来”,如同俄国诗人莱蒙托夫《当代英雄》中颓废派的主人公,也如同叶圣陶《倪焕之》中作为“多余人”的主人公,他们还没有投入这个轰轰烈烈的竞技中,就自动选择出局。而戴笠、胡宗南跟他们不一样,“小镇青年”没有颓废与虚无的本钱,对实现权力的向往更加炽烈,并更加愿意采用搞革命组织或军事训练等其他方法来表达个人意愿。

当孙文在广州建立一个打着“革命”旗号的割据政权时,北方尤其显得暮气沉沉。对于“有志青年”而言,作为未来有望飞黄腾达的奠基石,广州的黄埔军校比皇城根下的北京大学更具吸引力。这一年,戴笠刚刚三十岁,听到“革命朝气在黄埔”的说法,就自改其名,取晋代周处《风土记》中“卿虽乘车我戴笠,后日相逢下车揖。我虽步行君骑马,他日相逢君须下”的句子,以“雨地寒士”自我励志,更名戴笠、字雨农,与胡宗南一起投考黄埔军校。胡宗南因为身材矮小差点被拒之于门外,戴笠有幸考入黄埔第六期骑兵科。更令他喜出望外的是,几年前在上海滩有过几面之缘的、同样落魄的蒋介石,此刻当上了威风凛凛的黄埔军校校长,更是革命政府中炙手可热的明日之星。

戴笠不会放过前去投效蒋介石的机会。蒋介石最初想要将他当作“勤务兵”使用。但戴笠想用其他方法使自己成为蒋身边的红人。他作为校长和总司令的“犬马”,成了一块人工海绵,拼命吸收他认为蒋会感兴趣的信息。每隔几天,他就会以简单摘要或单子形式写成的情报送到蒋的办公桌上。蒋慢慢意识到这些材料的价值,开始命令戴笠在黄埔军校收集同学的言论。

一日为特务,便终身为特务,这是一个无法回头、不能转行的职业。戴笠把自己的命运与蒋介石紧紧地捆绑在一起,为了蒋介石,肝脑涂地而在所不惜。另一方面,蒋介石也赋予他穿越党政军各领域的最大权柄。戴笠在军界只有少将军衔,在党内甚至没有参加中央全会的资格,在他一手创建的军统局他长期只有副局长的名分,但是,他双手沾满鲜血,所有人都害怕他。他从不接受采访,从不澄清那些关于他的可怕传闻,在自己身边形成了一个恐怖的磁场。

爬到“一人之下,万人之上”的位置,戴笠算是成功了,但他的成功又是他的失败。他为了成功而不择手段,是某种“精致的利己主义者”,也是文明、自由与法治的敌人。

戴笠更像锦衣卫,而不像盖世太保与克格勃

戴笠意外坠机身亡后,名律师章士钊为他写了一副意味深长的挽联:

生为国家,死为国家,平生具侠义风,功罪盖棺犹未定;

誉满天下,谤满天下,乱世行春秋事,是非留等后人评。

这副对联的吊诡之处在于,章氏揭示出戴笠是一个生活在“尴尬时代”的“尴尬人物”,戴笠之所以充满争议,不单单因为他是秘密警察头子,更是因为他生活在一个历史学家唐德刚所说的“出三峡”的转型时代:中国正在从昔日的“天下”转型为“国家”,中国人也正在从“臣民”、“草民”、“暴民”转型为“公民”,而传统的“士大夫”也在转型为“知识人”,这个过程是漫长而痛苦的。就连留美多年、最西化的胡适都未能完全转过来,胡适去世时,蒋介石给胡适的挽联是恰如其分的——“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表”;那么,从未出过国、也不懂外语的戴笠,“转向现代”的部分就更少了,所以章氏才会说他“平生具侠义风”、“乱世行春秋事”,分明就是从《战国策》、《史记》、《水浒传》和《三国演义》里面走出来的人物。

戴笠的同学徐亮回忆说:“人称戴笠是英雄,我以为是怪物。这种人醉心事业,连皮肉痛苦,都能忘记,非怪物而何?”一位美国军官这样描述中等身材、体格魁梧的戴笠:「他走起路来像是脊粱骨上了钢条,步子大而有力,像是中国戏台上的英雄人物夸大了的步伐。他那犀利审视的目光,像是要把人的五官和个性记下来以备日后之用。」戴笠以中国古代的英雄自居,举手投足刻意模仿戏剧舞台上的人物,与他接近的文人章君谷形容说:“他勤勉苦学,读了很多的中国古书,所以他能将儒佛侠精神,兼而有之。”

在戴笠生前,即有人将戴笠与希特勒的秘密警察头子希姆莱相提并论。一九四五年四月三日,蒋介石检阅中美合作所的特工们,那天晚上戴笠举行了一个奢华的宴会,耗尽了他突破日军封锁从家乡浙江带来的两百斤珍贵的黄酒。当歌乐山乐队在演奏美国南方流行音乐时,戴笠突然打断聚会,坚持发表简单的演讲,他竭力说服美国朋友不要相信关于他的坏话。戴笠通过正式翻译刘镇芳语无伦次地说了半天,无非是想表明“我不是希姆莱”,而只是“总司令的戴笠,仅此而已”。

戴笠不是希姆莱,更不是斯大林的贝利亚。希姆莱和贝利亚是受过现代极权主义意识形态洗礼的特工头子,希姆莱和贝利亚所用的社会控制和恐怖手法都是前所未有的。相反,戴笠从来对国民党的三民主义等“半现代”的意识形态不感兴趣,甚至在相当长的一段时间里没有加入国民党。他是一个没有信仰的人,他只是对蒋介石一个人表示效忠,如同明朝的锦衣卫、东厂、西厂的太监头子向皇帝一个人表示效忠一样。

既然蒋介石最大的敌人是共产党,那么戴笠最大的敌人也是共产党。在共产党方面的历史叙述里,戴笠被妖魔化为十恶不赦的坏人;而在台湾某些国民党人心目中,他仍然是忠贞爱国的典范。让人惊讶的是,台湾媒体报道说,二零一八年三月八日,蔡英文总统率领国安会秘书长李大维、国防部长严德发与国军高级将领,前往军情局主持「戴雨农先生纪念馆」重修启用剪彩。被视为全局精神象征的「忠烈堂」,位于纪念馆二楼,奉祀几十年来牺牲同志的灵位,有名可稽者共有四九○三人。忠烈堂的上首是戴笠、郑介民、毛人凤等三位初期领导人的遗像,以及蒋介石亲题的「碧血丹心」匾额。国民政府迁台初期的肃清共谍行动,正是由军情局前身「保密局」执行。蔡英文特别向戴笠铜像致敬,据身边的官员透露,「司仪还没宣布,便主动鞠躬致敬」。这一幕让人万分感慨:戴笠阴魂不散,台湾民主化三十多年后,转型正义仍未实现。

戴笠从来都是共产党的特务头子周恩来、康生和陈赓的手下败将

戴笠的本事被夸大,实际上,国民党的特务系统远比共产党逊色,戴笠在生前未能击败共产党特务头子周恩来、康生和陈赓等人。美国记者白礼博指出:“戴笠的秘密警察具有盖世太保或克格勃的外在属性,在一处守卫森严的办公场所的阴影中运作,并且只效忠一个有着盛气凌人的委员长头衔的人。它的存在是众所周知的,所以它能激起恐惧,也由于无人知道它究竟在做什么,它就激发了更多的恐惧。”

相比之下,“四处发展中的延安政权也有着它的秘密警察及其幽灵似的指挥官,康生,他只对被称为主席的人负责。然而当时的观察家们,不论是美国人还是中国人,都似乎从来没有将戴笠与康生做一比较,这点颇引人注目。中共的安全机构是如此封闭,如此不透明,以至于没有引起广泛的公众注意,由此几乎不会激发任何惧怕。”戴笠不如康生,是由蒋介石不如毛泽东、国民党不如共产党的大背景所决定的,此处的教训是:“一个被夹在专制独裁与自由民主两者之间的政党将战略优势拱手让给了坚定地站在其中一个阵营或另一个阵营中的政党。”

在周恩来以及康生的直接领导下,由陈赓、李克农等人负责的中共情报系统,在国民党的心脏地带发展了一批“致命的间谍”。中共特务头子大都有留苏经历,将苏俄克格勃的运作模式全盘引入,这是让戴笠和军统集团望尘莫及的优势。国民党对共产党毫无秘密可言:在中原大战时救过蒋介石一命的韩练成是中共秘密间谍,他被蒋介石誉为“忠于党国”的“孤胆英雄”,被蒋介石任命为侍从室高级参谋,由此国民党的各种机密作战情报源源不断地送到中共手里,张灵甫在孟良崮全军覆没就是其杰作。潜伏在国民党中央核心机关十五年的速记员沈安娜,凡是蒋介石主持的会议她都是速记的不二人选,国民党的要员自己还没有拿到的会议记录,就已经出现在周恩来的桌子上。

在抗战和内战的大部分时期内担任国军参谋次长的刘斐,竟然是中共特工。刘斐知道国军将要采取的每一个重大行动,并迅速传递给中共,以至于淮海战役(徐蚌会战)的国军最高指挥官刘峙说:「我们军队的每一个行动都常常被共产党所预知。」

罗家论在一篇口述史中谈到一个细节:当年他从东北回南京述职时,到国防部看见刘斐,当时就发现刘斐冷言冷语的,说什么国军作战不力。同行的廖耀湘将军出了门就骂:“国防部尽是匪谍,作战计划还没传到手,共产党就知道了,这样下去还能打什么仗!”果然,一代名将廖耀湘成了中共的阶下囚。

罗家论来台湾之后,有一次在自由之家理发,旁边正好就是以前在南京国防部当第二厅厅长的郑介民,来台后担任国家安全局局长(戴笠的接班人),聊天时就问起刘斐的事。罗说:“当年你在国防部第二厅当厅长时,顶头上司国防部作战次长刘斐,第三厅厅长郭汝槐是共产党,难道你一点也不晓得吗?”

郑介民说:“我怎么不晓得!我在当国防部第二厅副厅长时,厅长杨宣诚(海军出身)就告诉我说,‘刘斐是共产党,在日本念陆军大学时加入的,与陈毅、邓小平属同一时期。老郑,你是蒋委员长的学生,说话比较方便,你应该向委员长报告。’我想,要报告也应该由厅长去报告,我又没有证据,空口报告,岂不会挨一顿臭骂吗?所以,我们俩谁也没有去向蒋委员长报告这件事。”

郑介民又说:“到大陆沦陷时,国防部搬到广州,再迁香港,后来就分手了。在香港时,国防部的人都住在同一幢旅馆里,后来刘斐住我楼上。有一天深夜,刘斐跑来叫醒我说:‘老郑,你不要到台湾去了,国民党没希望了。我老实告诉你,我是共产党,你跟我回大陆去,包你有前途。’我这才恍然大悟,确切证实他是共产党。”

明知刘斐是共产党,谁也不敢向蒋介石报告,可见国民党及其情报系统已陷入麻痹、僵化、毫不作为状态。郑氏是戴笠的副手,也是蒋介石的“天子门生”,为了保住官位,不顾政权安危,选择沉默不语。郑氏如此,戴笠又能好到哪里去呢?

(文章只代表特约评论员个人的立场和观点)