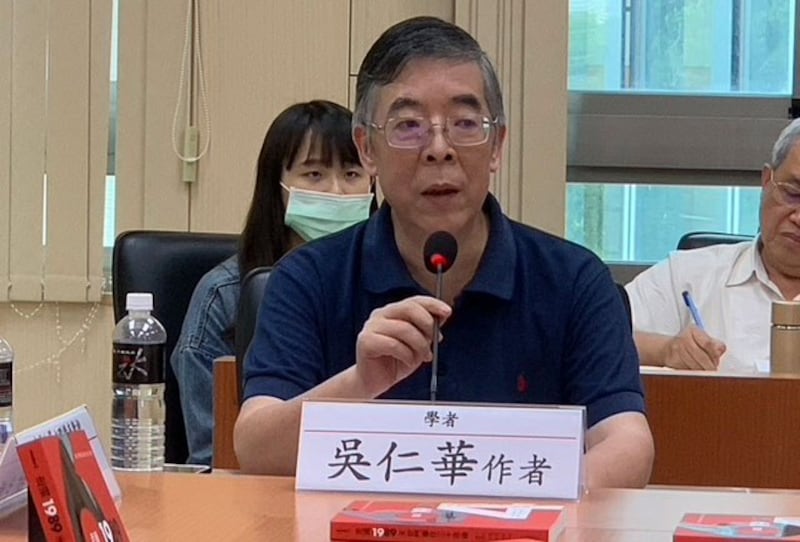

六四31周年当天,台湾东吴大学推出一本题为《走过1989-六四天安门事件三十年后》新书。在发表会上,主编黄秀端感伤并哽咽地说到,书中每个作者都已经不在中国,也不可能在中国。作者之一的作家吴仁华呼吁推动“六四学”。

东吴大学张佛泉人权研究中心在“六四”这天推出,《走过1989-六四天安门事件三十年后》。这本书分为三大部分,除了叙述、分析1989年民主运动与“六四”大屠杀的经过,同时也探讨六四在中国大陆以及给世界所带来的影响。作者涵盖林培瑞、滕彪、白夏等多名国内外学者。

东吴人文社会学院黄秀端院长身兼这本书的主编工作,黄秀端把所有文章读了三遍,有很大的感慨。她说,中国无时无刻都想着要把这段记忆抹去,让所有集体记忆被消失、遗忘。她说,编这本书是有意义的,如果人们完全不提这段历史,那“六四”有一天就真的被消失。

黄秀端:“会发现所有的作者都不在中国,因为他们根本不可能待在中国……对不起(哽咽),我觉得30年来所有跟六四有关的记忆都被抹煞掉,因为他们有经济奇迹大外宣,六四就变成镇压有理,因为他们后来经济发展很好。看了就会很气愤。”

吴仁华推动“六四学” 中国政治走向威胁民主国家

亲身经历过那段历史的作者之一吴仁华31年来不间断地纪录八九民运和天安门事件。吴仁华说,最近几年,特别是来到台湾当访问学者后,一直想推动“六四学”。中国共产党放大了“五四”的影响,所以有“五四学”,有很多专门研究五四运动的学者、相关论文;但是全世界没有专门研究“六四”的机构、学者,这么多年他只是做一个独立的研究者。在他看来,“六四”的影响远远超过“五四”。

吴仁华:“’六四’不仅改变中国政治走向,中国变成今天这样对民主国家、包括对台湾有巨大威胁。因为‘六四’,到31年后的今天两岸关系不断变化。当时‘六四’,如果中国没有采取武力镇压,接受学生逐步民主化的要求,中国就会按照中国共产党说的进行政治体制改革,步步完成民主和平转型,今天两岸关系就不一样,台湾面临的‘一个中国’也不一样。”

吴仁华在新书发表会上,特别提及中共总书记习近平的父亲习仲勋在1989年时,担任人大副委员长。当时一群副委员长都是反对六四镇压,希望在赵紫阳总书记的民主法治轨道解决问题。他们召开多次会议,决定要提前召开全国人大特别会议,解决北京戒严令的问题。取消戒严令、承认学生爱国民主运动,最后因为军队先动手镇压导致流产。

吴仁华分析,习近平上台后,因为习仲勋的原因,很多人包括一些中国知识分子、异议人士都对习抱有期望,因为他的父亲是开明派的代表。

吴仁华:“事实证明这种美好的期待完全落空,习近平不仅没有比江、胡时代更进步,而且是更倒退。今天中国社会状况是天安门事件后最恶劣的时候,不管是对言论自由的控制、对宗教信仰的控制,都是天安门事件以来最严厉的时候。”

吴仁华认为,绝对的权力导致绝对的专制。习近平已成为中共的第一把手、中共中央总书记、军委书记,掌握最高权力,又定位成核心、一人独尊。在这种体制下,没有限制的权力,导致现在中国发生如此出乎意料的变化。

雷敦龢神父回忆“六四” 枪声仍在脑海回响

与会的东吴大学兼任人权学程及硕士班副教授雷敦龢神父表示,尘封31年的记忆仍然历历在目。他说六四当天他听到广播知道天安门出了事,当时与朋友约在北京饭店,后来又改往朋友的家。雷神父说,他在北京骑脚踏车从来没骑这么快,因为都没有红绿灯。经过一个十字路口有车子被烧,回家路上开始下雨,我想起老百姓说天哭了。

雷敦龢:“进宿舍跟学生谈话,在外面听到枪声,有人被杀死了,这不只是天安门广场,到处都是。我自己的学生没有一个被杀死,我一年后就离开,这些记忆留在脑海里,”

雷敦龢写了一首诗,他说虽然记忆不多但是记忆都在,“六四”不能忘记。

自由亚洲电台记者黄春梅 台北报道 责编 许书婷 申铧 网编 瑞哲