清华大学日前发布2020年图书馆借阅排行榜,《毛泽东选集》居首位,其次是《马克思恩格斯全集》,第三名是刘慈欣的小说《三体》。《1Q84》、《乡土中国》、《百年孤独》等外国著作也榜上有名。中国年轻人真的开始全面左转、变身红色小匠了吗?

去年,人气最高的《毛选》只被清华大学学生借阅了179次。不过从2017年以来,该书一直在榜单上名列前茅,2019年同样排名第一。

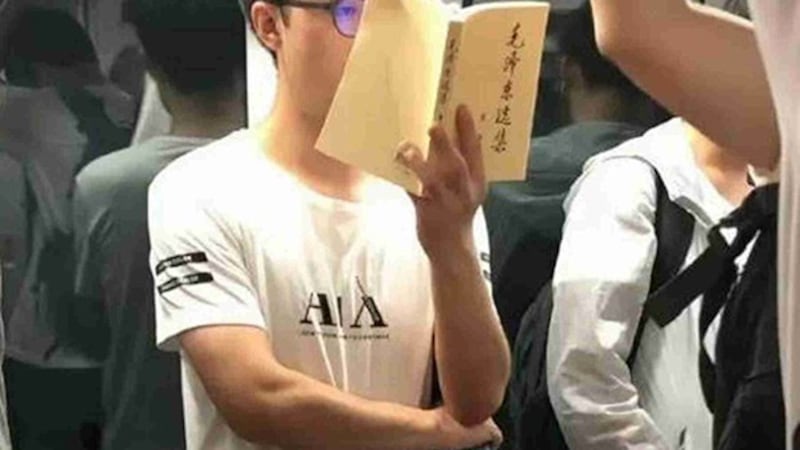

就读于重庆师范大学、不愿透露真实姓名的刘同学告诉本台,这可能是出于备考需要,虽然推特上流传多个忠字舞视频和地铁里阅读毛选的图片,他在生活中很少见到真心尊崇毛泽东的人。

“真正对毛泽东思想感兴趣的,我觉得很少。九成多人是为了学分。”刘同学说。

中国人民大学政治系退休教授张鸣也质疑清华官方数据的真实性,以及背后的用意,“在我的视野范围内,好像没有这样的(毛选)热。我从教这么多年,就是开了参考书单,逼着看他都不看。退一万步说,如果是真的,可能对当局也未必是好事。北大马列主义小组当时煽动工人罢工,让当局哭笑不得。”

B站年轻人:毛教员的枪该好好保养 未来全球一片赤色

不过,近年来墙内网络上推崇毛泽东的声音越来越大。知乎上“就中国而言,近代到今最伟大的人是谁?”这一提问下收获了一万六千多个答案,大部分人指向了毛泽东,还援引他本人的诗句“近日欢呼孙大圣,只缘妖雾又重来”。

微博平台上“《毛选》共读小组”、“重读毛选”等话题已经有两百多万的浏览量,不少人晒出《中国红色政权为什么能存在》、《别了,司徒雷登》、《丢掉幻想,准备斗争》、《评战犯求和》等文章的阅读心得。

为什么年轻人开始重读毛选?在中国二次元用户聚集的bilibili视频网站上,《毛选》朗读视频的播放量达到七十余万,评论是清一色地为毛泽东招魂,亲切地称其为“教员”:企业家和美帝国主义是斗争对象,毛泽东思想是尘封的屠龙术。本台联络相关人士置评但是未有回复。

网民鸣鸣的明明名:“90后这一辈人是真的惨,精神世界没有指导方向,加上全球化、互联网冲击,迷失了。资本的压榨,国家矛盾升级,唉。教员的枪该好好拿出来保养保养啊。”

江南阿客:“共产党人从来不屑隐瞒自己的观点,消灭剥削,消除奴役人的资本,共同富裕,人人精神崇高且无比自由,在共产主义的道路上,赤旗的颜色不会变,如果变了,那就再用鲜血染红。试看未来全球,必将是赤色的世界!”

未来博物馆馆长:“如果世界上每个工人和农民,都完全被马克思主义和毛泽东思想武装,那些996资本家的末日就马上要来临了。”

益达诺夫斯基:“不用怀念他,我们都可以成为他。”

小马宝莉衣上锈:“他让一个国家在不到30年的时间里人口增加了一倍多,同时让这个国家人均寿命由35岁提升到65岁。他让世界第一人口大国的文盲率,在20余年里由80%以上缩小至不到20%。他在一夜之间消灭黄赌毒,让一个国家的人民勤俭向上,拾金不昧,夜不闭户,争做无名英雄。基本解决了近7亿人的吃饭问题,既无内债亦无外债。他让一个国家只用20余年便步入工业化,到70年代末,中国已是世界第六工业强国……毛主席这面旗帜,就是悬在资本家,官僚集团,买办分子头上的利剑。”

盛世蝼蚁从《毛选》学习成功学

在中国国内念了四年本科、目前就读于普渡大学自称为Moody Kim的同学告诉本台,他身边三成左右的同学都在看《毛选》,主要是受毛泽东出身贫苦却擅长权术斗争、玩弄所有人于鼓掌之间的成功学诱惑,而非怀有改天换地、革命造反的恢弘使命,好比他们同样热衷于希特勒《我的奋斗》和《厚黑学》。

“中国缺少基督教的博爱文明,是一个没有神的文明。(毛选)这本书可以教他们树立人与人的关系:怎样让人支持你、拥护你;失势后怎么爬起来。这个国家的强大和我没有什么关系,我就像蝼蚁一样好好地活下去,不要死掉。如果你要我一个蝼蚁承担改革现状的责任,我也是不愿意的。作为一个蝼蚁,如果我能跑路到美国,我是乐意的;如果跑不掉,那我就当一只勤奋的蚂蚁。”

他看到的当代年轻人是一群“前狼后虎的盛世蝼蚁”,在美中对抗的夹缝里挣扎,不时挥动起毛主席的枪来刺破马云的神话,但是绝不敢对抗马云背后的终极罪恶,或者装作不懂。某种程度上,《毛选》热也透露出中国年轻人受压抑的政治热情,但他们被严禁在民主宪政的西方语境下谈政治,只能从毛泽东造反起家的历史中、从中共设定好的语境里寻找缝隙。

Moody Kim :“毛泽东在中国的政治语境里是比较正确、没有危险的。他们把资本剥削妖魔化,把共产主义美化成人间天堂。为什么又拿出原教旨共产主义?中国现在走向内卷,外国人的钱挣不到,内部分配中能力少的人就得的少,所以996年轻人又把枪杆子拿出来,慰藉一下内心……他们也不是傻,只是不敢说,资本家不也是中共的白手套吗?”

出生于九零后的新闻系学生刘同学选择当一只冷漠的蚂蚁,从来不看《毛选》,也无力吐槽毛泽东拥趸。他说自己保持着一份政治冷感,眼看着公权力变成水雾和空气,塞满日常生活的每一个缝隙。

重庆师大的老师唐云因评价国家主席的话“有辱汉字之美”,被学生举报后遭到撤职。

曾经受到《南方周末》余辉感召的刘同学当时满怀冲动,但受官僚围墙阻挠、无法靠近采访那名近在咫尺的告密学生。

“这四五年,隔一段时间就会看到这样的事情。这可能就是党史教育、红色教育扩大化的感受吧。”他感慨道。

四年来,所有人都教诲他当好党的喉舌,加上在经历多次社会调查碰壁之后,刘同学现在打算当一名金融记者,或者像大多数同学一样转行到互联网科技公司,不再跑社会新闻。

“毛泽东是一个开国元勋,但是在某些时刻也会受到权力的反噬,作出一些糟糕的决策。我对他不是很了解。”他也曾在课后找历史老师打听大饥荒和文革的细节,收到一派官腔的敷衍后也无力追究下去,只是从公开资料中一窥毛泽东的面貌。

他并不担心红卫兵和文革的卷土重来,“我的世界核心就是:我能自由地吃饭、看电影、玩乐,和自己喜欢的女生一起生活,聊一些我感兴趣的艺术文学。至于一个国家的政治、经济和社会事件,我一概不关注。《纽约时报》几年前对国内判断还是适用的:泛娱乐化和被官方授意的政治内容都是我们公共生活的日常,除此之外都是不被允许和选择性消灭的。我们能诞生出什么样的社会活动和什么思想的人呢?就算有,它不会有群体性的基础。”

民主墙前辈:警惕每个中国人心里的小毛泽东

哥伦比亚大学东亚所副研究员、《赤难史证-大饥荒成因》作者裴毅然对本台表示,德国就不会集体缅怀希特勒,为什么中国九零后还在为毛泽东的红色错误买单?这和信息封锁有关,而且习近平目前急于从毛泽东的前三十年,寻找中共政权的合法性。

“公其是非于学校,这是黄宗羲的名言。马克思主义、共产主义经过一百年实践,造成至少一亿人非正常死亡、二十亿人非正常生存,已经被各国抛弃,违背人性和生产力规律。病在孩子,根在父母!还是因为资讯封闭,八零后连林彪是谁都不知道。九零后作为个人有自由地看待历史的权利,但是作为价值取向,这是完全错误的。”

1979年民主墙时期的民运战士、《四五论坛》的"三驾马车"之一杨靖仍住在北京,他对近年来以乌有之乡为代表的左倾思潮一直保持警惕。

"毛泽东思想建立在阶级斗争基础上,英雄主义这种行动精神对于年轻人还是有影响力的,但这些都违背普世价值、全球化和多元化趋势。"杨靖警示道。

“我们被定位为毛泽东的孩子、共产主义事业接班人。每个中国人身上都有一个小毛泽东,心里都是毛泽东--打土豪、分田地,剥夺‘剥夺者’。他是痞子运动起家。苏联评价他是托(洛茨基)派。”

出生于1946年的杨靖在文革初期也是拥护毛泽东的热血青年,但这种狂热在目睹人与人之间的残酷揪斗后彻底幻灭。七十年代后期德热拉斯(Milovan Đilas )《新阶级》等西方书籍帮助他完成思想的蜕变,后来因参与西单民主墙而坐牢八年,终身无法就业,多次被软禁和劳改,一个月被逼搬家六次,“变相肉体消灭,生不如死”。

在日益僵硬的集权和意识形态之下,杨靖眼看着中国下一代大学生进化为精致的利己主义者,他们这一代反叛者在鲁迅所说的铁屋子里挣扎,饱受孤独和悲凉。他拒绝出国,2001年受洗成为基督徒,决心和受捆绑和受逼迫的人在一起,“从邓小平开始的实证主义官僚们,也在推波助澜。现在大街上的政治标语触目皆是,起码形成一种环境污染。我也不可避免地受生存状态的压迫,非常郁闷和绝望,但是自己年轻时形成的思想,不会改变。”

杨靖可以理解年轻人被资本伤害后,一头栽进毛泽东的怀抱,“但这不是世界进步的途径,还是要民主和理性,人类发展到现在应该有新的智慧了。我想对他们说,要有自由精神,要有独立的思考。要研究现实问题,要维护世界和平和国际社会的公平正义。”

红色教育来势汹汹 如何入脑入心?

时值百年党庆之际,Moody Kim来自的广东省素来社会思想开放,但今年受到更严格的管控,遍地是“唱红歌,颂党恩”的诗朗诵、学习思想和党史知识竞赛,这在一个日益原子化和功利化的内卷社会里,俨然一场荒诞的大型行为艺术。

在毛泽东的出生地湖南,大学生党史知识竞赛自三月下旬以来,召集一百余所高校的队伍,累计三十多万人次参与。

Moody Kim :“我了解到他们的感受就是,应付一下。他们并不信这套东西,但是不得不逢场作戏。就像墙上的涂鸦,有艺术价值的会进到人心里,它这种属于街边小广告,完全不会进到我的心里,对很多中国的学生也是这样。大家越来越不关心别人的、社会的、国家的事情。中共都管起来、说了算,大家还想参与什么?中共现在想达到的效果是:不光我说了算,你还得拥护我。这个要求就很过分了。”

5月16日,习近平在党刊《求是》发文,再度强调“一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂”,推进革命传统、爱国主义和青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。

自由亚洲电台记者薛小山华盛顿报道 责编:申铧 网编:洪伟