长期以来,美国的对华政策都是以加强交往为主轴,期待多交往能够促进中国变革。但是最近一段时间美中对峙的局势迫使很多人毫不犹豫地认为,交往政策是错误的。但是,美国学者中,并不是所有人都持同样的观点。

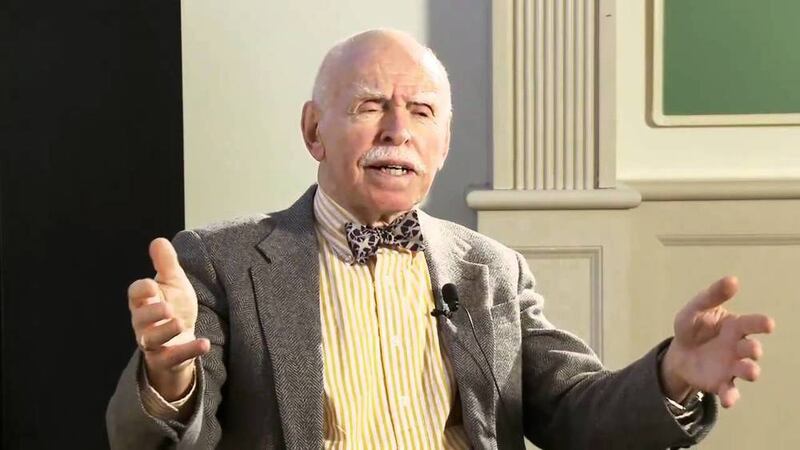

纽约大学法学院亚美法研究所(US-Asia Law Institute)周二一早举办线上活动,庆祝荣退的前所长孔杰荣九十大寿。他和来自世界各地的学生们谈论的庆生话题,都是围绕着中国的法治与人权。

亚美法研究所资深研究员柏恩敬(Ira Belkin)是中国刑事法专家,过去跟着孔杰荣从事中国刑法研究。他仍认为,中国从过去任意逮捕拘留民众、毫无法律程序规范,到建立不完美且有改进空间的现有司法体系,还是有进步。他不认同交往政策“完全无效”的说法,但中国这些年高举所谓的“法治”,却变本加厉迫害人权,打压律师,才是让美国一些人抛弃交往政策幻想的始作俑者。

中国法治倒退人权状况恶化 拥抱熊猫派消失

“在美国,尤其是华盛顿,贬低与中国交往政策的成果与努力,现在是一种潮流……任意拘捕扣留,就是一个重要的人权问题。中国过去的法制改革,是有过进步。但现在呢?是中国自己在人权作为上的退步,给了终止交往派很好的理由。”柏恩敬说。

“拥抱熊猫派”过去曾是美国外交圈的主流。孔杰荣从1960年代就开始从事中国的法律研究,当时就主张美国应与中国关系正常化;1972年,孔杰荣以美国科学家联盟访问团团员的身份进入中国,并见了时任中国总理的周恩来。他后来协助中国建立法治,帮助中国官方建立合同法的规范。近年来,他对中国刑事诉讼程序的改革与人权问题的关心一直不减当年。

中国抛弃法治 党治下人人是韭菜

孔杰荣的另一个门生、美籍华人学者虞平(Daniel P. Yu)则指出,他从1990年代赴美求学,曾任美国律师协会(American Bar Association)驻中国办事处主任,自己就是亲身经历美中交往政策的见证者与受益者。

他也直言,中国人权与法治的倒退,除了新疆针对少数民族的大规模关押,过去十年,官方藉由科技的高压管控,更胜以往,无人幸免。

虞平:“1980年代,中国开启改革,开始走所谓的党政分开;但现在,你可以很明显的感受到党管一切,……中国又走回了过去的‘运动式’的社会控制与斗争,新的利器就是科技运用。现在,不只是中国人民活在监控下,就连中国官员也是,官方可以随时拘留他们想关押的人。”

法治社会、程序正义成为梦想,中国没有人是赢家。中国近来又有官员因为腐败指控被抓。另外,被抓的还包括律师、异议者与出版商。这样的案子屡见不鲜。

不过,包括亚美法研究所主任阿维瑞兹(José Alvarez)与正在台湾访学的美国西东大学( Seton Hall University)教授陆梅吉(Margaret Lewis)都说,台湾从威权走向民主化,能给中国的法制与政治制度改革提供很好的启示,而美国的交往政策也能起到作用。

阿维瑞兹还提醒,只看到中国试图通过国际法主导世界,恐惧中国的做为而不往来,解决不了问题。要想全面脱钩,就很难处理好包括气候变迁与防止核武扩散等世界性的问题,这需要美国与中国有一定程度的合作。

“交往政策可以带来改变,但需要耐心与时间酝酿,它不是那种立即有效的劲爆政策。”柏恩敬也说。

自由亚洲电台记者郑崇生华盛顿报道 责编:申铧 网编:洪伟