曾因六四事件流亡巴黎的诗人老木11月底在中国去世,在中国异议人士圈和诗歌界引起了广泛的震动。老木曾有近二十年时间在巴黎街头流浪,亲友花了8个月时间才找到他,并最终把他带回中国。一位开放时代曾经的弄潮儿为何流落街头,他的去世又揭示了什么?

诗人老木死在了自己的家乡。

曾经在巴黎街头流浪二十年的诗人,这次走到了终点,幸好这个终点是在自己的故乡。但诗人的离去,却在世界不同角落知道他的人群中掀起了巨大的情感波澜,久久难以平静。

诗人疯了

“巴黎,你疯了,我还活着。

在中国找不到中国,

就像在巴黎找不到巴黎

但是在1989年我找到了1789年的雨。”

这四句诗是香港作家廖伟棠2009年以老木的口吻所作长诗《录鬼簿》的头四句。这首诗曾长期被误传为老木本人所作,实因它恰切地表明了老木的文化身份、政治身份,也暗示了老木的疯癫状态。诗成之时的老木已经因为精神失常在巴黎街头流浪十多年。

老木是何时精神失常的,很少有人知道确切的时间。

2015年寻找老木计划的主要执行人之一、前六四学运参与者王龙蒙说,他听到消息的时候是在1995年。

“有一天蔡崇国(旅居法国的八九学运领袖)来找我,说龙蒙你帮个忙吧,你条件挺好的,我说帮啥忙,怎么了? 他说,老木疯了。这是第一次我听到,在蔡崇国嘴里说出来的,老!木!疯!了!”

身在巴黎的王龙蒙在电话那头讲述二十多年前他听到这个消息时的感受,似乎仍然吃惊地睁大了眼睛。

开放年代的弄潮儿

老木原名刘卫国,生于1963年。1979年,刘卫国从家乡江西萍乡考入北京大学,入读当时中国最热门的中文系。

在那个刚刚开放国门、各种思潮翻滚的年代,刘卫国积极投入诗歌创作,并很快在年轻一辈诗人中声名鹊起。

“他算是一个著名的诗人,但在北大,他还不算最突出的;在北大与他同期的,有三个代表性的诗人,一个是法律系的海子,第二个是西语系的西川,第三个是和老木同班的骆一禾,”比刘卫国高两级的北大中文系学生吴仁华回忆了当时诗坛的盛况。

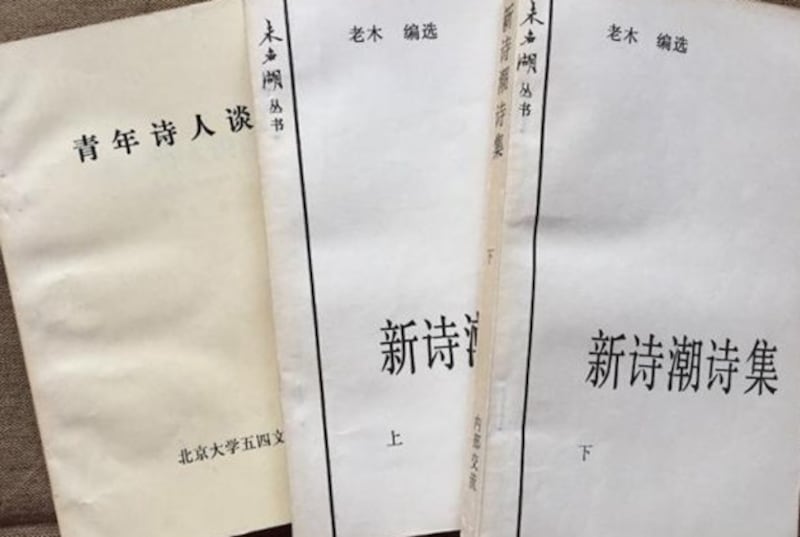

吴仁华认为,老木最大的贡献是他作为《新诗潮》诗集的主编,

“那一本诗集搜集了当时八十年代初的时候,几乎所有著名的朦胧诗作者的诗歌,包括顾城、北岛等人,所以那本诗集在当时影响非常大,北京的大学生几乎是人手一本。”

大学毕业后,老木曾担任中国作协《文艺报》记者。在文坛耕耘的同时,老木也介入到政治反对运动中。

1989年天安门民主运动中,老木先是担任了陈子明、王军涛等人为首的首都各界爱国维宪联席会议宣传部长,后来又兼任天安门广场绝食指挥部宣传部副部长。

但在6月4日清晨,中国军队的枪炮碾碎了民主派们的梦想,老木和其他学运领袖一起亡命天涯。

“他是在六四屠杀以后,第一批逃离中国、抵达香港的,也就是所谓的‘黄雀行动’的第一批救助对象之一。然后在香港做短期停留,被法国接受,几乎是跟严家其、苏晓康等人同期抵达法国的”,吴仁华多年来先后出版了三本有关六四事件真相的著作。

革命浪漫主义的破裂

初到法国,对于诗人老木,似乎只是换了一个阵地。

当年9月,以流亡海外的八九民运参与者和海外中国留学生为主体,在巴黎成立了民主中国阵线(以下简称“民阵”),老木顺利当选总部监事会监事。

老木等人天真地认为,只要两三年,中国就会变天,他们就可以回到中国大展政治宏图。

“那个时候,他给我的印象是,不知自己身在何处的感觉。说得严重点,就是有点得意忘形,觉得自己是大英雄,是做了一件伟大的事情,前途似锦。”老木故友、海外民主人士陈军在巴黎参加民阵成立大会时,再次见到了老木。

1989年2月陈军曾与老木共同推动《北京文化界33人公开信》的签名,要求中国政府进行民主改革,成为八九学运的先声。

在政治上得意的同时,老木也在情场上风光过一阵子,与一位在巴黎留学的台湾女学生恋爱同居。

但命运已经在此埋下了伏笔。流亡巴黎的六四参与者在半年后多数去了美国,老木选择固守法国。

法国政府为六四流亡者提供了部分经济资助,但这第一次的机会老木就失去了。当时获得了奖学金的王龙蒙介绍说,“老木呢,不会甜言蜜语,这是真的啊,当时给了十套房子,没有老木的,奖学金也没有老木的,就是因为庙小和尚多。”

身边的人都觉得老木纯洁、善良,不敏俗务。这位纯真的诗人在1993年,便遭遇了他关键的命运转折点。

当年1月,民主中国阵线和中国民主团结联盟(以下简称“中国民联”)在美国首都华盛顿召开大会,成立了中国民主联合阵线(以下简称“民联阵”)。但在大会最后一天,因为政治分歧,包括原四通公司创办人万润南等在内的大批原民阵、民联代表退出了会议。所以,民联阵从成立第一天起,就处于事实上的分裂状态。

当年底,中国民阵恢复活动并进行改选,万润南当选为民阵主席。据吴仁华介绍,老木承认的是合并后的新组织,也就是民联阵。

“当时万润南也在法国,他是不承认新组织的分裂派,而且这一派是占主导地位的。这样一来,老木就离开了万润南重新恢复的中国民阵,然后加入了中国民主联合阵线。”

吴仁华的这个说法比较安全,但至今都有人认为,老木从民阵脱离是政治倾轧的结果。这对老木的现实意义是,他进一步失去了经济上的重要来源。

祸不单行,老木耳鬓厮磨的台湾女朋友也在同一年突然离去。

“这是致命的一击,他的爱情没了,爱情带来的安全的壳也没了,这个时候,‘六四’已经过去三、四年,光环也没了”,王龙蒙在老木向命运深渊下坠的时候,看到了他不幸的蜕变。

“我把头颅解下來,

交给夜色中舞蹈着的你,

美丽的女人,

在雨水中行走,歌唱火,

在黑暗的深处歌唱爱情。”

这是诗人老木在80年代写作的诸多爱情诗中的一首。老木长期的文学朋友、中国诗人贝岭认为,爱情诗里的老木区别于政治上的老木,他理想、浪漫、激情。而现实中的诗人也用自己的命运偿付了爱情。

不久之后,王龙蒙在一次朋友的婚礼上看到了显得与众不同的老木,“这时候他神情落寞,穿着宽松的衣服,他的裤兜里卷着两卷鼓鼓的纸。”

王龙蒙当时的第一反应是,这或许是诗人的诗稿,很久之后他才明白,这时的诗人已经接近精神失常的边缘了。

流亡叠加流浪

1995年,在蔡崇国等人的协调下,老木曾经在王龙蒙及其朋友家小住过一段时间,但行为失常的老木给朋友家带来不少困扰,甚至造成危险。

“我也找蔡崇国,找所有六四的朋友,没人愿意管这件事。悲剧就从这里开始的,”王龙蒙回忆说。

曾有人在老木清醒的时候,建议他回国,但老木不愿意到中国大使馆去写悔过书,也无法成行。悔过书这种手段,向来都是中国政府批准六四流亡者回国的条件之一。虽然《世界人权宣言》第十三条明确写着:人人有权离开任何国家,包括其本国在内,并有权返回他的国家,但一直不愿正视六四事件的中国政府,显然不愿意无条件让已经濒临人生绝境的老木回到自己的祖国。

从此,老木基本消失在众人的视野中。朋友们只是偶尔会在大街上看到他流浪的身影,他的行踪飘忽不定。

贝岭曾经5次前往巴黎公干,希望借机找到老木,但都未能成功。他对于在巴黎的六四流亡者有很多抱怨。

“以至于我到那边去问和找他的时候,他们其实都回避,甚至很怕我触动这个话题。所以我可以这么说,这不是他们的责任,但他们不能问心无愧。”

老木并没有与六四流亡群体完全脱离联系。有时候他会神奇地出现在朋友们的面前。

大约在1997年,陈军从美国去意大利办事,偶然在罗马街头“撞见”了老木,“他那个时候的情况很糟糕,浑身都是异样的味道,神情恍惚。”

陈军面前的老木并非神智全失,“他讲话还是有逻辑的,只是他背后的情绪非常不稳定,有些讲话的内容上下文不连贯。”

但在相遇的第二天,老木又不辞而别。

两百年的老木

贝岭虽然并没有亲眼见到过流浪中的老木,但从巴黎流亡群体打听到的情况,让他一直不愿意承认老木是“精神失常”。

“严格上讲,他有一些非常好的自主意识。这些自主意识中,让我很感动的,是他坚持认为不能回到那个极权中国。”

老木曾经去找过在巴黎远郊的雕塑家朋友王克平。在王克平的眼里,老木即使在流浪时也保持着自尊,“清醒的时候,他也知道没有别的路,他还是有自尊,他不愿意去求别人,但他让自己去受苦。”

从春到夏,从秋到冬,衣衫褴褛的诗人老木穿过象征法国大革命的巴士底广场,也走过流淌着物欲的香榭里舍大道。就在这种流浪中,老木与世界发生着冲撞。

后来在巴黎寻找老木的亲弟妹曾亲眼目睹,老木对着繁华的巴黎街市不断嚎叫、嚎叫。

“我在月台上吃我自己,

目睹二十个、二十个中国人成团过去,

他们已经买下噩梦与LV,

他们终将买下北大和巴士底,

买下我被窃的一部鬼魂史。”

诗作《录鬼簿》把老木的疯癫比作是对这个世界的批判姿态。矛头所指,是全球化背景下,中国经济高速增长,靠财富使西方社会对其笑脸相迎,却把民主和人权的价值弃之不顾。

诗中这种批判性的精神资源,正是两百年前开启现代民主政治大门的法国大革命。“在中国找不到中国,就像在巴黎找不到巴黎,但是在1989年我找到了1789年的雨。”

在12月6日一群海外民运人士召开的老木线上追悼会上,中国民主党全国委员会主席王军涛呼应了这种批判。

“很多大文学家,比如契诃夫的《六号病房》,鲁迅的《狂人日记》,都是用疯子的眼光来看(世界)。而我们后人,当有一天能建立起一个正常的社会,会发现他们没有疯,是当时的世界疯了。”

回家的路

但世界的另一头并没有遗忘诗人老木。

2013年9月,北大中文系79级召开本科毕业30年同学会,老木同班同学、现北大中文系教授高远东在网上发表《刘卫国,你在哪里?》,呼唤失踪已久的老木。

文章在微信上飘了一年,却如石沉大海。

“2014年11月,我们班的一个同学,他是做记者的,他找了江西的记者,江西的记者帮他找到了江西老木的家人。那个时候,我们就说要帮他的弟弟妹妹去找,他的弟弟妹妹也是下定了决心要找,”老木的北大同窗、目前担任芝加哥大学东亚系教授的王友琴回忆说。

老木的北大同学捐款几十万元人民币(王友琴拒绝透露款项的具体数额),组织起一个连接中国内地、港台、法国和北美的寻人网络,并主要委托当时在巴黎的王龙蒙等人帮助寻找。

“我的分析判断就是,一个人疯了,或者做了流浪汉,那你要做一个很缜密的计划,要一个死角一个死角,一个可能性一个可能性地去填补它,”王龙蒙谈起当时的寻找行动,宛若大海捞针。

为了不遗漏死角,王龙蒙委托刚刚毕业的中国留学生付玉,利用白天往意大利、西班牙,以及马赛、里昂等法国城市的救助机构打电话,询问是否有中国流浪者。

晚上,付玉则赶往巴黎的爱心食堂等救助机构搜索老木的身影,还要“贿赂”形形色色的流浪汉,以扩大信息源。

“这中间出过好多笑话,有的明明就是阿拉伯人,他们硬说是中国人,有的长得明明皮肤很黑,他们硬说是老木。但是,后来你看潘鸣啸和老木的照片,那是我拍的,老木真的像一个阿拉伯人,”王龙蒙说。

有几次,王龙蒙碰上了老木,却不敢相认,因为他上一次见到老木,已经是16年前。

而且流浪者、诗人老木已经产生了语言障碍。

“我跟踪他那么多次,他就只会说一句话,就叫Jue Jue Jue,我不知道是什么。接近中文的,他只会说diu diu, die die,我没法确认他说的是什么。”

汉学家潘鸣啸(Michel Bonnin)以老友的身份去接近老木,“我找到他,跟着他,我跟他说,我要帮助你,你的家人要帮助你。......但他已经完全疯了。他突然笑着对我说,‘呵,你不是潘鸣啸,你是霍梅尼’。”

并且老木很难跟踪。王龙蒙所描述的跟踪过程,类似于猫捉老鼠的游戏,“我和付玉跟着他,他也不买票,他就翻那个地铁的栏杆,他很精,他突然就蹿到那个车上,还没关门,嘭一下,他又跳下来,我们都跟不及。好多次就这样,我们都跟不上”。

从2014年底开始,王龙蒙等人整整花了八个月时间,到2015年夏天才初步摸清老木的行踪。

老木的三个弟妹也从江西萍乡赶到了巴黎。但这个时候的老木已经不认识自己的亲人。

王龙蒙亲眼目睹了这样的场面,“在巴士底广场那里,他妹妹就喊,‘哥’,他根本就不理的。”

疯癫与文明

一方面是亲人见面不相认;另一方面,由于老木已经丢失了所有的身份文件,他的弟妹不能从法律上证明他们和老木的亲人关系。所以,弟妹虽然身在巴黎,却无法求助于警察,也无法直接把老木送到精神病院。

老木又继续漂流了几个月。直到2015年12月的一个傍晚,老木二弟刘迎九和王龙蒙及其他几位朋友,才在巴黎的一处爱心食堂再次找到老木,并凭借中法两国使馆认证的亲属关系公证书,把他送至巴黎二十区的精神病院(Etablissement public de santé Maison Blanche)。

在克服各种法律和实操方面挑战的同时,老木的寻亲队伍还遇到不少人事上的阻力。

据王友琴介绍,老木的三位弟妹第一次去巴黎的时候,就有人告诉他们,他们应该回中国,老木不回家,他在法国有自由,“所以,他的妹妹当时都哭了。......我们到现在也不明白,她为什么要这样说?”

法国六四流亡者群体中也有辩论,反对老木回国的人强调,老木会因此受到中国政府的迫害。

海外中文网站上甚至有文章言之凿凿地说,这次行动是中国公安部施压,要把老木绑架、秘密遣送回中国。但事后,老木的弟妹发表公开信,表明这些指控没有依据。

在离开法国之前,老木并没有去大使馆写所谓的悔过书。老木还在律师函中亲自签字放弃了法国难民身份。

但据在巴黎机场送别老木的王龙蒙介绍说,中国方面依然给老木及其家人限制了几项条件,“就是他回国不能见记者,不能见像高瑜老师、鲍彤这样的人,第二,医保一分钱不给,第三他没有低保。”

2016年5月9日,从寻找行动开始18个月后,诗人老木终于在亲人的陪伴下,从法国回到了阔别27年的祖国。

“用你们的名字呼唤你们”

潘鸣啸对老木回国感到欣慰,“终于理性和人道主义获得了胜利,原来那些政治的、意识形态的辩论是完全脱离实际的。实际就是,老木是病人,需要有人管理他,有人帮助他。”

老木最后四年多数呆在江西萍乡。从不同消息来源证实,他的神智恢复得不错,有时还在家乡的图书馆担任义工。

2017年暑假,王友琴在北京见到了老木。这两位北大昔日的同窗一起朗读了俄罗斯“白银时代”诗人阿赫玛托娃的诗歌《安魂曲》。

在回忆这次最后的聚会时,王友琴说:“其中有一句诗,‘我希望用你们的名字来呼唤你们’,我觉得就很好啊,就是应该用你们的名字来呼唤你们,受难者不能就这样被抹掉了,就没有了。”

但这位被称为老木的诗人刘卫国,因为长期流浪生活的摧残,最终于11月27日死于肝肿瘤破裂。

在本文的采访对象中,几乎所有人都异口同声地说,老木的去世是一场悲剧。

潘鸣啸说,“当然他六四没有死,但他的一生受了很大的打击,他的生命没有按照本来可以有的方向发挥才能。因为特别是诗人,诗人到国外是很痛苦的,诗人跟语言联系是很密切的。”

王龙蒙看到的悲剧则更贴近现实,“事实上,老木除了流亡,吃得不好,肝也受损。我认识的六四的朋友,基本上都是忧郁症跟肝癌死的。”

王龙蒙在电话里听起来很忧郁。他说,是流亡生活加速了这些六四参与者的死亡。

这是六四流亡者都忌惮的命运深渊,但这深渊却在不详地召唤他们。在可见的未来,1989年天安门民主运动都似乎难以在中共政权下被正名,六四参与者的流亡者生涯还遥遥无期。

2009年的诗作《录鬼簿》,也似乎预言了“老木们”的归途,

“我已经埋得深了,

头上是整个世界的尸骸,

总有青年挖胫骨为横笛轻吹。

我不出来,

我在地铁站里走了一万圈,

一万圈都是黑绢花编织——

走成一个广场,为我自己。”

(记者:王允 责编:申铧 网编:洪伟)