当中国一步步展开“新铁幕”的现在,台湾人在香港还和以前一样“政治安全”吗?2023年7月1日是港版《国安法》上路3週年,也是中国《反间谍法》扩大入罪的生效日。儘管香港积极在后疫情时代向世界重新开放,但仍不可避免受中国加倍社会监控的压力影响──其中,不少长期往来香港、研究领域无涉政治时事的台湾学者,都具体感受到近期“对台黑名单”的倍增压力,甚至不只一人曾在抵港后遭港警羁押,并于禁止通讯的状态下被“政治询问”。

但哪些人特别需要注意赴港安全?在赴港安全有疑虑的情况下,对香港的研究、出版、报导又该如何进行?香港内部控制加严后,而台湾交流减少的情况下,中国又将如何影响“香港学”的未来与定义?

自认“不敏感”的台湾学者,却被港警带进小黑屋

在港警扣人之前,R可能从没想过自己的研究、言论或个人背景,竟有被香港政府当成政治威胁的一天。作为一位国际资历丰富的台湾学者,香港像是R的第二故乡。他多年前曾在此任教,专精的学门与领域并不直接与现下香港的政治相关。2019年中,香港反送中运动如火如荼展开时,他往返台湾香港之间,偶尔跟着游行人群上街,未直接参与抗争活动,也不算走得过前;疫情3年里,他偶尔在Facebook上转发香港社会动态的消息。

但今年年初,原本计划赴港学术参访的R,却无预警被香港机场海关入境处羁留。他先是被穿着入境员警背心的人带到小房间里询问、搜身,接着进来一男一女的便衣,取了他的台胞证、护照以及他在台湾学术单位工作的职员证,拷贝了他的文件。

对R来说,整个情境都显得荒谬。小房间的牆上贴着“在不违反公务进行的状况下可以连络亲友,可以请律师”的公告,但扣留期间他却被禁止使用手机。因为曾经在港教书,R这几年仍持续与当地的教授们有学术上的联繫,也持续指导港生,这些人脉的连结似乎成为香港当局怀疑的重点。长达6个小时的询问过程,主要在几个问题打转,包括:“在香港认识谁”、“在港工作期间,有没有支薪/无偿为谁工作”?

海关员警之外,也有便衣进出,他们来来回回小房间,像是持续请示上级,虽从R身上找不出任何可疑线索,最后以“综合评估不符合入境的资格”令他原机遣返。遣返时,他搭上一台有铁栅栏的囚车。“这是人生第一次搭囚车,9个人盯我一个,搞得我好像恐怖分子一样。”R回忆。

过去3年,在香港主要8所大学里,不少大学教授陆续离港,尤其是人文社会领域,R是其中之一。但他总还抱持可以自由进出香港的寄望,毕竟自己做的不是敏感的政治研究。仅管被遣返超乎他的预期,但他说整个过程不紧张,只是很无奈。他很庆幸听了做中国和香港研究的友人的建议,赴港前只带了一台空手机,至少没更多通讯资料与私密被截取。

R仍想不透自己踩中了那条红线,才给香港政府列入黑名单,但他决定至少3、5年内不再赴港,“如果他们用延长战进行询问,让人精神不济,我能不能坚持下去?会不会被吞掉?我真的不知道。”

中港对内政治压力持续紧张,被港警审问的台湾学者不只一人

R的经验并非误会或单一个案。根据《报导者》採访了解,过去两年内已有数名台湾学者都曾被拉进香港机场小黑屋、做政治背景与在港人脉网路审问的经历。其中部分案例和R一样被原机遣返,但也有人在交出在港行程与人际关係资料后,被放行入境。

自从2014年雨伞运动以来,香港政府就有一份针对台湾民主人士的“黑名单”,一些研究中国、援港的台湾学者与社运领袖──例如中研院台湾史研究所副研究员吴叡人、中研院社会学研究所研究员吴介民等人,曾在2017年被拒发港签──因此无法入港。但包括R在内的近期案例,对象都是大众无法直接联想到民主运动的年轻学者,这明显与港府过往只针对“头人”与“意见领袖”的逻辑不同。

由于台湾人在外国被遣返,于台湾的出入境上不会留下特别纪录或回报机制,因此台湾人在香港遭遇“政治原因扣留”的情况究竟有多频繁?港警扩大解释的“高风险目标”又有哪些特徵?外界仍不得而知。

《报导者》曾试图针对R的经历联繫陆委会,但却被以未接获实际通报为由婉拒评论。我们私下再进一步了解的情况是:2018年后港府对台湾的态度就极不友善,在台湾官方驻港资源与活动空间极为有限的状况下,为避免我方发言成为港方藉机对在港台人开刀、威胁港台民间互动的藉口,台湾官方才选择保守姿态(注)。再加上目前港府的政治事务全以中南海是瞻,因此香港事务的红线何在?对台黑名单的设定由谁决定?包括美国在内的国际盟友也都难以掌握港府的逻辑。

(注:台湾驻港代表处由陆委会管理,在港的驻地名称为“台北经济文化办事处”。自2018年起,香港政府即以台湾陆委会拒签“一个中国承诺书”为由,停止核发或更新台湾驻港代表团的驻签证,因此当最后一位台籍驻港官员2021年7月30日签证到期后,至今驻港代表处就没有任何台籍代表驻港,目前只能由40多位香港籍约聘工负责运作。但在港版《国安法》上路之后,各界也相当担心台湾代表处的港籍雇员之安全,因此驻港工作也比起以往更为敏感、更难公开表态。)

过去半年,台湾的学术界、媒体界与出版界都正密切评估台人赴港的风险。因为今年3月底,台湾《八旗》出版社总编辑富察(本名李延贺)赴中、在上海被捕,中国正以“煽动分裂国家罪”罪名对他进行调查;同一时间,一名在日留学的香港大学生3月底回港更新身分证时,竟因在日本留学期间的网路留言遭到匿名举报至“国安微信”,而被港警国安处凭《国安法》逮捕。

富察与留日港生两案,让台湾学界特别紧张,因为两位当事人虽仍具中国与香港身分,但两人被控罪的“案发地点”都不在中港境内。这是否代表中国政府正在尝试以《国安法》的“长臂管辖”──无论你的国籍、所在地点为何,只要被怀疑你涉嫌违反《国安法》,中国与香港就有权对你发布通缉、甚至施压第三国引渡追究刑责──试探国际社会的反应?甚至以此进一步威胁境外学者、记者与出版人的安全与自由,迫使对中国研究与言论的自我审查?

这些信号不仅让台湾学界备感压力,在与人社领域的学术交流活动中,“你现在还敢不敢进中国、香港做研究?”更成为各国学者彼此寒暄、分享焦虑的流行开场白。

目前最多就是遣返,但无法保证“目前”能维持多久

“就我所知,(对境外学者而言)除非已被指控重罪,否则目前最多就是被香港拒绝入境而已。”长期在香港中文大学执教的人类学教授麦高登(Gordon Mathews)对《报导者》表示:“虽然《国安法》带来了阻碍(gets in the way),把一些中国的元素带进香港的法律,但像在机场转机这种行为,《国安法》基本不会发挥作用(play in)。”

麦高登表示,自己理解许多台湾学者对于前往香港抱持疑虑,但他提醒大家“无须过度恐慌”。因为截至目前为止,香港还不曾以《国安法》逮捕过包括台湾人在内的外籍人士(注),况且香港政府仍十分在意“教育人才国际化”的招牌,外国人与专业学者的身分对于言论自由与人身安全仍相对有保障,因此除了牵扯香港独立与中港政治现况的讨论需特别留意,他认为在教育现场和学术研讨会,跟《国安法》之前的差异并不十分巨大。

(注:这里特指的是在香港与中国以外出生,不曾持有过香港与中国公民身份者。因为像被《国安法》控罪的黎智英即为多重国籍,并同时持有英国公民身份,但却不被港府与中国政府认作是“外国人”。)

但麦高登也强调这只是他自己在“现场的个人经验”,不代表能预测政情变化。例如在雨伞运动过后,麦高登仍能自由进入中国本土作研究,“但现在我不会去中国了,因为他们可能不会让你出来。”

“当然,我其实已经退休了,而且是个白人,这些可能都是我相对乐观的原因。如果我今天只是个助理教授,我会担心吗?如果我是中国人、或华人的话,我会担心吗?”麦高登说:“我想我可能确实会担心。”

与麦高登观察相对的,则是另一名在中国与香港都有教学经验的教授W,“我不能理解,为何有人还会觉得香港是有空间的?从我的现场看来,‘中港融合’已经等于完成式,双边在政治上早已没有区别了。”

例如今年4月,中国人大通过《反间谍法》将从7月1日扩大生效,中国随即抢先进行一波针对新闻记者、企业稽核人员的高调整肃;但同一时间,香港特首李家超与律政司长林定国也趁着北京的风向,高调承诺将于未来一年内,完成极为争议、过去曾引发港人大规模示威的〈基本法第23条〉立法,除了强化港版《国安法》对分裂国家、煽动颠复国家政权已有控罪,更要进一步打击“窃取国家机密行为”、“禁止境外的政治性组织或团体在香港活动”与“禁止香港本地政治性组织联繫境外团体”,补足中港之间的“国安漏洞”,对威胁中国政权稳定者,进行更全面与深入的高压查禁。

W认为,香港很难避免“内地化”、走向中国社会的管控模式──而且在政治激励下,这个过程有可能加速。如同已逝的美国汉学家孔飞力(Philip A. Kuhn)在《叫魂》中所描述的,各级官员为保乌纱帽与晋陞的追求,不只竭力迎合上意,还可能加码演出搏出头、进而造成难以预期的结果,尤其是做为新收復的边陲之地。

于是,就像《Mission: Impossible》电影中,汤姆.克鲁斯(Tom Cruise)以高空绳索垂降并躲过红外线的场景为例,红外线不是单一一条,还有各级官员加码划出的红线,显性的、隐性的,层层叠叠叠压缩活动空间──受害者最后只会像学者R一样,最后根本无法判断踩到的究竟是谁的红线。

台湾记者採访香港的风险等级?

除了香港研究者所遭遇的入港风险,在香港做报导的“新闻记者”更是受黑名单威胁最直接的一群。过去,香港曾是亚洲的国际新闻中心,也曾是全球媒体报导中国的第一跳板。但在《国安法》通过之后,以《纽约时报》(The New York Times)为代表的国际媒体陆续缩减驻港团队的规模,就连台湾记者进出香港的採访,也出现明显的安全顾忌。

“我们无法提出任何准确的指标,以评估外国记者在香港是否会遇到危险──因为中国政府一向自己说了算(arbitrary)。”无国界记者(Reporters Sans Frontière)东亚办事处执行长艾玮昂(Cedric Alviani)向《报导者》分析:“港版《国安法》只是威权政府迫害自由的藉口,那甚至称不上是一部‘法律’,因为真正的法治国家通常不会制定溯及过往、适用于全世界的的法律,也不会创造出一些非常模糊的定义以界定执法对象。”

“但香港的《国安法》,却模糊到可以涵盖一切──那不是法律,而是法律的赝品(parody),完全没有预测性可言,”艾玮昂表示。

“不过我们还是有一些‘风险讯号’的判断线索。比方说,如果某个记者的风险真的很高,那麽你就会先看到中国政府释放出资讯,像是在社群媒体上发文攻击这个记者、或者大量私讯涌入记者的帐号或信箱。以中国政府的习惯,在实际逮捕记者之前,通常会先有这类的恫吓姿态。”

艾玮昂认为,新闻记者在香港遭遇的黑名单威胁,主要分成三种风险对象:最危险的第一个类别是香港本地公民,他们在《国安法》的镇压中,无法受到任何外力保护。风险层级其次的第二类别是在香港、中国採访的台湾人。第三个类别则是拥有外国籍的华人。

“由于中国政府认为自己对台湾有管辖权,因此在香港逮捕、拘留一些台湾记者或政治评论者,也可以让他们表达‘台湾是中国领土’的政治宣传。”艾玮昂说:“另一个比较危险的类别,我认为是有华人血统的媒体人。从中国政府处理成蕾、杨恆均、黎智英的案例来看过,中国政府政府已经表明,他们会将有华人血统的人放在管辖范围内,就算那些人拥有外国护照也不例外。”

无国界记者强调,3年前的香港,还没有任何记者遭到监禁;今日的香港,目前却已经有13个记者或新闻自由捍卫者遭到监禁。许多记者都决定离开香港,因为光是如实描述香港正在发生的现况,就已相当危险了。但截至目前为止,除了一个案例之外──一名日本摄影记者曾在香港机场被短暂拘捕几个小时,那是过去3年来唯一一个案例──尚没有包括台湾人在内的其他外国记者在港被捕。

田野研究和学术交流上,如何评估与自保?

“判断‘香港的政治红线’是不可能,也没有意义的。”曾在香港求学、学术互动与个人经验至今也仍相当密切的清华大学当代中国研究中心主任林宗弘,向《报导者》解释:“威权政府才不会让人釐清红线的尺度,因为这是散播恐惧、便于统治的最好方式。”

林宗弘表示,过去半年来,台湾学界其实陷入矛盾两难,一方面是因中国与香港年初终于结束疫情封控、开放境外人士进入,许多田野研究与学术交流,本该藉此有一个重新接触的机会;但另一方面,习近平统治之下的政治压力,在防疫开放之后其实不减反增,社会上处处是敏感议题,台湾研究者也只能步步为营──某个程度上只能“以身试法”见招拆招──并没有判断自己的风险等级、或者有没有被列入黑名单的通用规则。

在中国与香港的田野研究中,清大通常会给学生一些简单自保提醒,譬如:学生要出入中港时,应尽量避免对田野现场的陌生人自揭台湾人身分。手机、电脑也最好全部清空,或带一部“乾淨”没有连线到个人社交网路与敏感研究资料的设备。就算携带乾淨的专用手机,也应该取消一般手机使用的数字密码、图形锁与脸部辨识,改用更难以被审讯者破解的“自订英数密码”,以避免资料外洩。

假若被警察羁押,最重要的是保持冷静,绝对不能承认任何罪名,也不要乱牵扯别人的姓名资料,“不知道的事情就说不知道,千万不要自乱阵脚、紧张乱讲话,这往往反而会让你陷入冤罪而更难脱身。”

但林宗弘也坦承,目前台湾学界还没办法确定一套在中国、香港被捕的学人应对的SOP,因为近期关于政治界线最近变得愈来愈模糊,以至于过去的经验法则都不再有用。他举富察案为例,“富察被抓之前,我们会觉得书没事啊,我又没有张扬;但富察被抓之后,就连印书也可能会有事。那买书会不会有事呢?没人知道。”因此无论是富察、香港留日学生、还是被扣在机场审讯的学者R,林宗弘目前的做法就是暂时先不讨论为什麽中国要抓走这些人,而仅交代各个被捕案件的过程与细节,让学界至少彼此提醒有所防备。

其他顶尖的国际学术单位,评估中国与香港的田野风险,会有更全面的机制吗?长期关注中国社会运动、并多次在中国进行田野调查的美国康奈尔大学(Cornell University)社会学副教授傅青山(Eli Friedman)坦率向《报导者》承认:“虽然康奈尔大学号称有最完善的风险管理部门,但面对黑名单与政治迫害问题基本没用(useless)──他们只会看国务院对某个地区的风险层级评估,但那个风险主要是针对战争、社会不稳或疫情的因素,主要标示是健康可能造成的立即性危险。”

“比起风险评估指引,我认为学术机构应该明确表达承诺,‘如果职员发生了什麽事,我们会提供支援(support)。’”傅青山表示:“但我有点担心,美国的大学不会公开这麽说,因为我的大学、以及美国大多数的大型大学,都有很重要的利益在中国。”

傅青山特别强调,与外国人相比,香港人所承担的风险与压力其实更为险峻:“研究者在思考风险时,不光只顾自身安全,也会担心危害到我们访谈的对象──因为现在处境最危险的学者群,是曾做过香港问题(Hong Kong issues)研究的香港人或香港居民──没有人希望让香港的朋友、同行陷入麻烦。但这就是中国政府运作的方式,比如在新疆,光是和外国人有联繫,就可能可以让人陷入麻烦之中。这也是我刻意谨慎、很久没联络香港或中国朋友的原因。”

默默坚持的盗火者:从重生的人权新闻奖到各地的香港研究小组

习近平2013年上任后,中国言论快速紧缩,对许多人来说,中国社会早已“处处是红线”。但香港在短短3年间的社会抗争与疫情后,造成十几万人移民离港,一国两制下出现各方面的“体制换血”,反而让外人看不清楚究竟社会言论的红线划在哪?

但除了部分台湾学者进香港的政治风险持续增加外,香港的学术研究基底、新闻报导正在遭遇可能的“抄家危机”,也让各方学者和新闻工作者极为焦虑。

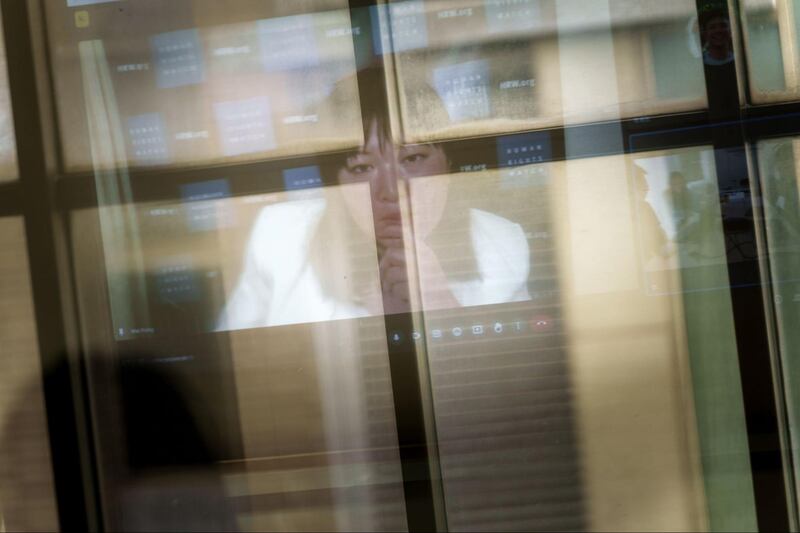

例如过去由香港外国记者会(FCC)主办、却在2022年颁奖前夕因FCC“害怕违反国安法律”而临时取消的“人权新闻奖”(Human Right Press Awards);隔年在各方积极奔走下,已由NGO人权观察(Human Rights Watch, HRW)与美国亚利桑那州立大学沃尔特 ‧ 克朗凯特新闻与大众传播学院(Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication)接手復办。但光是2023年度人权新闻奖的报名、评审与幕后运作,就显示了后国安法时代媒体对香港的如履薄冰。

2023年人权新闻奖的奖评机制,採取“全匿名评审团”独立运作方式,评审委员之间互不知晓彼此的真实身分,更没有办法接触交流、或做评审团讨论的机会。代表主办单位的人权观察传播长方凤美(Me Fong)向《报导者》解释:“採取全匿名、互不联络的奖评方式,其实是评委们向大会所提出的安全要求。”

“我们没有追问、也不会透露个别评委的个人背景或安全细节。但相信大家都明白,在亚洲的许多国家,‘报导新闻’是一项风险相当高、安全威胁极大的艰困职业。”方凤美过去曾有丰富中港採访经历,曾获得普立兹新闻奖肯定,她明白第一线记者所遭遇的困境──像是HRW早已被中国封杀,其支持民主运动与言论自由的立场,亦被港府视为不受欢迎的境外组织,许多香港记者与媒体机构希望“匿名报奖”,因为光是与HRW扯上关係,就恐遭《国安法》追杀。

“復办人权新闻奖,是许多人用尽办法、竭尽心力的成果,我们只是不想让这种新闻价值就这样消失,”方凤美表示。最后,2023年的香港人权新闻奖採取线上公布,避免实体颁奖带来的风险。

“外媒在香港被捕的风险确实存在,”艾玮昂认为,“台湾媒体与记者必须对可能的风险有所准备。例如媒体机构的角度来看,这可能包含聘雇更多外国记者、让中国─香港的採访团队变得更加国际化,藉此分散外交风险。”

但艾玮昂也强调:“这不代表媒体世界上的所有记者,都应该要因为《国安法》而自我审查、或刻意迴避中国或香港。香港政府不可能起诉每一个报导香港和中国的记者。我们不能因为《国安法》的威胁,就轻易放弃报导香港,那等于是让中国制定《国安法》的目的得逞,也让中国政府迫害新闻自由、攻击全世界异议言论的成本变得更低。”

在20世纪的冷战年代,中国共产党曾长期锁国,地理位置紧邻、学术气氛自由专业、且与中国本土互动密切的香港,也就成为各国学者窥见铁幕中国的跳板,是上个世纪“中国研究”的全球重镇。但随着香港主权移交中国,一国两制也随港版《国安法》的施行与镇压而名存实亡后,要如何延续过往中国研究的积累、并且保存香港真实历史的“香港学”研究,也成为学术界与时间赛跑的重要任务──而由中研院社会所在今年成立的“香港研究主题小组”,即为世界各国传承香港学的其中一艘诺亚方舟。

“我们可能要建立一个香港的海外馆藏地,就像香港中文大学过去的中国研究中心一样,”林宗弘表示,随着香港民主政治与公民社会已被《国安法》彻底镇压,近期香港公立图书馆与大型书店通路下架敏感书籍,或者是港府入禀法院申请禁止传播歌曲《愿荣光归香港》,都显示中国对香港学术圈、出版界与教育现场的“历史改造”,正加速伸出利爪。

“镇压政治与媒体空间后,下一步就是要改写历史:先摧毁香港的记忆,接着以恐吓手段让没有人敢继续做研究,那接下去就是回头改写这段历史,说这些人是暴徒,然后编造新的替代典范,”林宗弘说,“所以我们还是要在海外做保存和研究的工作,继续发表一些会真正被人当作历史的学术着作。”

林宗弘表示,香港研究主题小组的目的,并不只针对香港的民主抗争与政治研究作转移,而更是把“香港”系统性的备份到世界各地的学术研究机构里──儘管在港府持续扩大黑名单的现在,所有的学术研究都有可能一夜之间成为“《国安法》认定的敏感资讯”,但来自世界各地的普罗米修斯们仍在踩在斑驳不清的政治红线上,默默地继续盗火行动,试图避免被刻意改造的历史成为下一代港人不可选择与挑战的唯一记忆。

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同製作。