茄荖山庄的交谊厅内,一位住民独自对着牆上的标语击球。(摄影/杨子磊)

<em>台湾监狱中每2名收容人,就有1人因毒品案件入狱;伴随高达5成的毒品案件再犯率,许多药瘾者反复入监,长期脱离正常生活,欠缺重返社会的一技之长。除了戒瘾门诊、替代疗法、短期住院戒瘾,长住型的治疗性社区(Therapeutic Community)也是药瘾治疗选项之一,透过医疗、心理、社会、职业多重面向介入,让所有生活环节都具治疗意义。</em>

<em>这套亟需专业人力、资源、时间慢磨的疗程,以往除了宗教团体以福音戒毒为基础的戒毒村,唯一的公办治疗性社区只有卫生福利部草屯疗养院的"茄荖山庄";直到2019年,台湾政府因"新世代反毒策略"纳入更多民间团体参与。《报导者》走进治疗性社区,看见这段既是"治疗",也是"自瞭"的历程。</em>

晨曦刚把菜园晒暖,10多位在茄荖山庄戒瘾的“居民”拎着水桶与农具,在南瓜与秋葵旁浇水施肥,每列蔬菜前都插着负责居民的名牌,几位早起的卫生福利部草屯疗养院(简称草疗)员工已备妥提袋,准备向“居民”购买无毒蔬果。

茄荖山庄辅导员宸哥(化名)拨开一处棚架下的杂草,再望向隔壁结出漂亮花蕾的青花椰,“从一个人照顾的农作物,就能看出他的心理状态。心不在这,连除草都懒;稳定下来后,就会想着要怎么把菜种好。”逃避现实是药瘾者常见症状,宸哥说,当一个人在意的是活物而非药物,代表对生活产生现实感,是茄荖山庄居民们復元的关键一步。

山庄的三餐由居民自炊,一些食材就来自这片菜园,其馀卖给草疗员工挹注公基金。对部分长期买卖毒品或在不法行业赚快钱的居民而言,“自产自销”是前所未有的经验,有人不知如何开口兜售,有的会鸠佔鹊巢别人的收成,这时心理师与职能治疗师会介入,为他们重建生活能力与正确价值观的时机。

戒瘾治疗,就在这些生活细节里。

台湾第一个公办治疗性社区在草屯

2006年,台湾的反毒策略参照国际趋势,导入减害与治疗的戒瘾概念。除了推动美沙冬替代治疗,也引入美国行之有年的治疗性社区,秉持“全人改变”的治疗哲学,期望个案不只停止用药,还要具备处理生活问题的能力与技巧,最终内化在治疗性社区学到的生活方式,维持终生无毒的生活。

隔年,草疗承办国内第一个设置在医疗体系下的公办戒瘾社区“茄荖山庄”,收治15到70岁、有戒除药、酒瘾需求者(注)。原只收治男性,满床为30人,2021年增开30张女性床位。

(注:个案入住前皆会经草疗医疗团队评估,排除有自杀史、纵火史、严重暴力倾向或反社会人格,以及严重思觉失调病人。)

“取名‘山庄’,是希望人家以为这里是民宿。当地人起初难免排斥,山庄居民收假时还曾被计程车拒载,”从茄荖山庄草创时就加入、被大家唤作“庄主”的草疗职能治疗师黄耀兴说,后来因为山庄衍生很多在地消费,把经济利益分配到草屯菜市场,才少了反对声音。

紧邻草疗的茄荖山庄,前身是台中监狱草屯分监,曾经的铁牢笼改头换面,空间粉刷成大地色系、铺上木地板,淡化监狱格局的森冷感。取代戒护人员的是护理师、职能治疗师、心理师等草疗的医事人员以及社工,还常看到草疗成瘾治疗科主任黄介良往返医院与山庄,解决居民疑难杂症的忙碌身影。

这里是戒瘾医疗体系的最后一线,居民7成由法院、地检署转介,3成不是在监狱、勒戒所或戒瘾门诊来回多年无效,就是被无计可施的家人带来,“病得够重才会来到这里,”黄介良说。

山庄专业资源完备,还免收住宿与治疗费,不过主动登门求助者有限,疫情期间更空下大半床位。“(成瘾)物质带来的快乐太高,几乎没人自愿戒除,”黄介良分析,就算接受治疗,病人也想自由待在社区。山庄当然期待戒瘾动机强的个案,但实际到来的居民,多数是被转介而来,心态上几乎是被动的。

是奖励也是治疗的晋阶制度,盼让居民从规范内化生活规律

对18岁的Alex(化名)来说,入住山庄是走投无路下的唯一解。曾是运动健将,当过学校篮球队长的他,在重度使用毒咖啡包2年后,双颊凹陷、暴躁、断片、神智错乱,失去家人信任,连毒友都彼此猜忌不欢而散。

“我什么都没有了。”

Alex的父亲好赌,家里气氛不佳,他在阵头找到归属感。虽明白赌博不好,回神却发现已耽溺其中,从扑克牌、麻将玩到博弈网站,没钱就向溺爱他的阿嬷伸手。钱来得容易,一注几万元都无感,但输了难免心情差,就寻求物质解套。

众赌友起初一起吸笑气,某次货迟迟不来,有人掏出咖啡包,拍胸脯保证不会上瘾,“里面不知道掺了什么,我们一喝,茫了3、4天。”

从赌到毒,Alex陷落得很快,一週至少喝3天毒咖啡,有钱就补货。父亲怕他暴毙,报警抓人,但他一离开少年观护所就復用,生活圈都是“咖啡”同好,直到少保官将他转介到山庄(注)。

(注:台湾近年对触法少年的司法处遇採教育、辅导先行,当药瘾少年在社区治疗的成效不佳,法官或少保官通常倾向再给一次机会,例如协助转介到茄荖山庄等居住型机构,若治疗见效,即裁定回社区保护管束,而非司法体系的矫正学校,因此来山庄戒除药瘾的青少年比例大幅攀升。)

“我从前都是用钱让人看得起我,刚进山庄很不适应,不知道怎么跟人相处,”Alex起初偷偷跟成年的居民买菸(注),买贵被佔便宜也无所谓。不久,他被发现夹带菸品,惩罚降级,“我很想赶快晋阶离开,一被退阶,心态就崩了,开始摆烂。”

(注:由于夹带菸品问题难以管理,且造成工作人员与居民谍对谍,茄荖山庄允许成年居民抽菸,每週最多4包,未成年居民禁止。但山庄鼓励戒菸,顺利戒菸者有助于晋级,能更早离开山庄。)

Alex说的“晋阶”是茄荖山庄特殊的制度设计。为了让居民的心态自被动化为主动,山庄建立了“居民晋阶制度”,这是復健治疗的一环,级数从C一直往上爬升至A。新居民从C0级开始,在辅导员与医疗人员协助下融入山庄作息、规范,引导运用同侪、开会等团体力量解决困难。级别随着居民的表现与稳定度提升,到C6级,居民已产生自觉,接受药瘾等自身问题,断绝用药习性。

居民若晋阶到B级,就成为干部,需维持山庄运作、建立模范,也有出庄执行公务与每週数小时的外出休假。到等级最高的A级,白天可离庄上学、职训或工作,为復归社会做准备。

黄耀兴表示,相较福音戒毒强调不凭己力,以信仰为轴心、“由内而外”的治疗模式,山庄是“由外而内”,从遵循山庄生活守则开始,逐步内化生活规律与正确价值观。当住民逐渐稳重、能同理他人,代表大脑前额叶主管理性的区域已开始脱离毒品绑架。

他指出,当干部是晋阶制度的重要阶段,许多药瘾者有说一套做一套的问题,当干部能考验他们能否知行合一,不是只附和治疗师讲的话。干部能获得荣誉感与成就感,也得以身作则,内化习得的正向观念,成为维持离庄后正常生活的基础。

多数戒毒村以过来人作为工作人员主力,他们能对戒瘾者心路历程感同身受。黄耀兴说,居民干部也有过来人的类似意义,近年则开始将“毕业”的居民纳入团队,宸哥就是其中之一。而从草疗来协助的医事人员,也会特别注意自身言行,避免说一套做一套,因为得到药瘾者的认同是促成改变的关键。

练习建构“没有毒品”的正常生活

黄耀兴分析,山庄居民的共通议题有3种:人际界线不清、低自尊、欠缺人际互动技巧。有些是药瘾者的个性使然,有些是与用药文化的交互作用。

例如药瘾者常会共用药物,彼此支援金钱或毒品。“这对他们来说叫道义。你的就是我的、我的就是你的,知道帮这种忙不对,仍无法拒绝,甚至觉得拒绝就是冒犯。”

自尊心低落,最常展现在各种“对方看不起我”、“家人不信任我”的言语或肢体冲突。用药易导致冲动控制缺损,人际互动经常成为药瘾者的挫折与压力源,他们变得自卑,看不起别人,也看不起自己。这些负向情绪,都与药瘾復发直接相关。

因此山庄的治疗重点,是为居民重建正确的生活与认知、学习社会适应技巧。这是黄耀兴身为职能治疗师的专业,也是工作人员的日常,引导居民透过压力调适团体、技训、戒瘾12法则导读、写日记,以及维持社区运作与交际技能的活动,例如种菜、煮饭、打球等,练习没有毒品后该怎么生活。

他们也协助住民“建立界线”,像是沐浴乳不能互借、进办公室要敲门等等。并训练住民尊重自己与他人,找到存在价值,不再自卑;学习沟通与冲动控制,则有助建立正常人际关係。

“居民是这里的主体,作息都是一起的,”黄耀兴比喻,成瘾者也是障碍者(注),让他们变好的辅具就是“人”。虽然内在改变难以量化,但当他们展现的外在能力愈好,离庄后就愈能克服復发。

(注:从成瘾医学角度,药物滥用(Drug Use Disorder)也是物质使用障碍症(Substance Use Disorders,简称SUD)的一环。)

多数戒瘾机构强调家庭对成瘾者提供支持力量,不过茄荖山庄更重视居民的自立能力,尤其是他们发现不乏成瘾者来自失能、甚至家人也在用药的家庭。“当你无法改变家人,改变自己才是最重要的,”黄耀兴说。

从觉察开始,500位居民在山庄走上復元路

或许是同侪的成长激起Alex不服输的念头,也明白摆烂只会离渴望的自由愈来愈远,入住山庄第5个月,他开始反思用药的日子。

“从前的我总觉得能控制自己,想戒就戒,这都是合理化用药的藉口。”

“我不会上瘾”、“我没有成瘾”,是众多用药者的典型思维。“觉察”是成瘾者的復元开端,也是在山庄最重要的训练,除了反省自己,还得思考自身行为与他人、环境之间的关係。

“你们觉得药瘾者会玩麻将还是十八仔(掷骰子与庄家比点数大小的赌博游戏)?”黄耀兴说,多数药瘾者选择后者,因为不必思考。居民总说在山庄最累的事,就是被要求要想事情,但有描述就有觉察,代表脑部功能重启,改变习于逃避问题的迴路,自省改善。

浮现觉察念头,是Alex接受山庄守则的开始。他渐渐习惯早起务农,参加山庄职训,报考烘焙丙级证照。一次意料外的晋级让他获得干部资格,自身改变被看见,对他来说是关键性的鼓舞。

不料他在农曆年前夕失控与居民打架,渴望许久的年假没了。这次闯祸,他选择自我反省,“有错就要承担。”

负向事件是凸显问题的钥匙,山庄有套由居民和干部执行的冲突处理SOP(标准作业流程),工作人员则负责接住当事人的情绪,鼓励他们表达生气的原因与感受。透过团体讨论,让习惯以拳头代替沟通、以药物逃避坏情绪的居民,学习情绪管理。

身为山庄戒瘾过来人的宸哥指出,无论住民的用药类型如何变化,復元的机转大致相彷,“学会察觉问题、调适压力,出去就不会想毒品了。”

但这段从復元到復归的时间要多久呢?

茄荖山庄的经验是,从居民自我觉察到重建正常生活的疗程约需1年。Alex则是在1年3个月后顺利离庄、担任水电学徒。他最近的快乐来自师傅放手让他安装插座,休闲是打电动和追剧,用药时期的朋友不再联络,“很朴实,很好。”

成立至今,茄荖山庄已协助500多位像Alex这样的戒瘾者走上復元路,并决定从2021年起扩大服务女性药瘾者。

扩大服务女性药瘾者,异性互动有“正面效果”

女性药瘾者常见创伤、情绪议题、忧鬱症等共病,也较男性容易自伤,但国内除了个位数的中途之家,几乎没有专门针对女性的住宿型戒瘾处所,这是茄荖山庄决定成为国内第一个男女皆收的医疗模式药瘾治疗性社区的原因。

与戒毒村将异性药瘾者区隔两地戒瘾不同,茄荖山庄的男、女居民分处同栋建筑的1、2楼,从中庭天井就能看见彼此,也会一起上戒瘾团体、中餐烹调等课程,但相较男性,女性药瘾者有更高比重的创伤团体等心理治疗。

异性处在同栋空间戒瘾,不担心管理问题?黄介良认为居民互动在所难免。

“就算在这阶段把男女分开,他们终究会面对外面社会的异质化环境。从居民回馈来看,在一些团体中,异性一起上课,会带来不同的观点与思维刺激,有正面效果。”

山庄之外,5所民间机构也开办治疗性社区

2019年,卫福部配合行政院新世代反毒策略,在茄荖山庄之外,扩大补助5处民间机构每年各1,500万元办理药瘾治疗性社区。有些社区秉持福音戒瘾信念,强调以信仰为核心的内在復元力,也有透过农务劳动搭配身心灵课程,建构正向自我价值与工作功能。

无论从医疗、社会復健或灵性出发,“生活即治疗”与促进自我觉察都是社区的运作主轴。透过治疗性社区“朝露农场”服务药瘾与爱滋感染者的社团法人台湾露德协会,即为治疗性社区的共通性下了精准註脚:“不只是治疗,更是自疗(自我疗癒),甚至是自瞭的学习及成长历程。”

5处民间机构都投入戒瘾工作多年,却不见得有办理长住型社区的经验。如何运用既有资源,因地制宜建构符合戒瘾者需求的社区,是一大挑战。

位在台北市文山区木栅路2段,财团法人利伯他兹教育基金会(简称利伯他兹)的“社企一条街”就傍着木栅闹区的车水马龙,短短数百公尺,从办公室到更生人实习的餐厅、咖啡店、烘焙坊一应俱全,北台湾唯一的治疗性社区也隐身其中。

为远离復发诱惑,多数治疗性社区地处偏远,唯有这里,门一开就是大马路,“他们终究会回到社区面对诱惑,因此我们提供一个正常化、与他们原生环境差异不大的地方,”利伯他兹谘商心理师邹佩璇说明。

与花花世界仅一牆之隔

利伯他兹治疗性社区只收男性,成人21床,青少年4床。团队包括临床与谘商心理师、社工师、护理师、药瘾过来人担任的种子教师等,由成瘾医疗资历丰富的双和医院身心科兼任主治医师束连文担任计画主持人。居民须自理环境、自炊三餐,也和茄荖山庄一样採晋级制,表现稳定可担任干部。

“专业工作者维持软硬体与课程,但真正运行社区的是同学,”邹佩璇以“共事”形容双方的关係。

被称作“同学”的居民,目标是在社区至少居住1年,疗程涵盖压力调适、运动治疗、个别会谈,也有药酒瘾团体与宗教团体提供的支持服务,并于每週到台北市立联合医院治疗失眠、忧鬱等药瘾共病。就业辅导是利伯他兹的强项,週间会安排居民到利伯他兹的社会企业帮忙,在他们离开社区前,则会媒合职训或友善企业实习。

毕竟社区与花花世界只有一牆之隔,社区管理与规则的建立,让共事双方历经一段磨合期。直到现在,仍有同学的朋友会将酒或香菸等扔进后院,让工作人员很头痛;也偶尔有同学在起争执时夺门而出,直接被朋友载走。“钱与证件都由社区保管,没有这些,他们通常一天内就会回来,只要在24小时内返区,就会在适当处遇后让他们重新来过,”邹佩璇说。

想抵挡近在眼前的诱惑,得拥有更大的戒瘾决心与意志力。邹佩璇发现,社区的青少年个案多由法院转介,心态不情愿,效果相对有限。成年个案均龄35岁,走过大风大浪,想脱离毒海浮沉循环,加上评估入住时以意愿为首要考量,稳定性与戒瘾动机普遍较强,43岁的阿立(化名)就是一例。

为女儿开始戒瘾,“慢慢来,只要把今天过得比昨天好”

父母离异后,阿立一边上学,一边照顾罹患糖尿病的爸爸。他13岁进赌场上班,白天上学,晚上靠安非他命提神,从晚上11点工作到天亮。一个孩子势单力孤,决定加入帮派找靠山,应酬时得帮大哥挡酒。

触犯《惩治盗匪条例》被捕时,他还未成年,逃过死刑。入监4年,认识的帮派分子认为他灵巧能干,介绍他出狱后到酒店当围事,还牵线让他跟摇头丸工厂拿货,一转手暴利20倍。他不忘留一些给自己下班助兴,high到睡不着就打一针海洛因,起床再喝杯回魂酒。清醒或迷茫,全由他自己当“药师”调整剂量。

32岁那年,某天他酒喝太急,竟呛出一口血,紧接着血便、黄疸,送医发现胰脏严重发炎,医师评估只能再活2週。他想起那年过年,失望透顶的母亲告诉他,“你死一死,对我就是最大的孝顺。”那天到加护病房探望的7岁女儿却说,“我不喜欢你,但不希望你死掉。”

“我觉得死了也好,但想看到女儿结婚再走,”女儿的愿望成真,他逃过鬼门关,辗转到2个戒毒村戒瘾,“福音戒毒讲的创造论,跟我学的进化论冲突,加上和工作人员起争执⋯⋯我一离村马上復用。”

最后,身上的钱只够他酗米酒。财团法人台湾更生保护协会将他转介到利伯他兹找工作,他觉得再不戒瘾就没救,决定先进治疗性社区,结果第一天就偷偷喝酒。愈想表现,压力愈大,瘾头反复復发到让他绝望。

“社区主任只问我一个问题:‘辛苦戒瘾这么多年,是为了什么?’”加倍关心而非责备,是阿立启动觉察的转机。“我到这里才知道成瘾是一种病,要靠大家的力量一起面对、与它共处。医师鼓励我慢慢来,只要把今天过得比昨天好。”

医疗与同侪陪伴双管齐下,他对酒精与药物的渴求开始消退,与家人的关係也不像从前紧绷。“我还没完全脱瘾,但去年回家过年,看到酒已不想喝,我妈很惊讶。”在高中热舞社成员女儿的眼中,他终于不再是那个讨厌的爸爸,父女一起聊跳舞,他还想教女儿钢琴与萨克斯风。

居住2年后,阿立担任社区的兼职值班人员,盼取得高职同等学历后报考社工系,留下来陪伴同学。

邹佩璇建议,过来人是很有潜力的陪伴者,除了循升学管道,美国也有“復元教练”,过来人能经上课、实习取得专业证照,台湾可以参考。

社区治疗仍採无强制性转介,多元戒瘾模式待重视

长住型社区要住多久才有疗效?根据行为改变技术理论,成瘾者脱离药物6个月,始进入“维持期”,能开始重塑生活。《报导者》採访离开社区后维持不用药的个案,平均在社区居住1年以上。

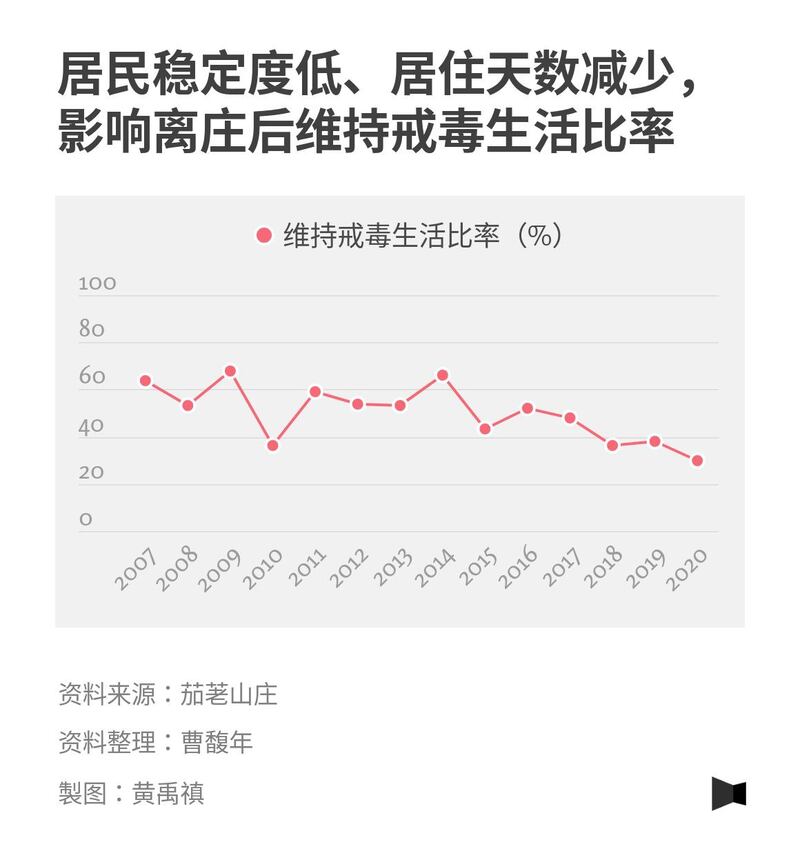

“住愈久,疗效愈好,”黄耀兴以茄荖山庄为例,居住日数小于90天,一年内再犯率平均22%、工作率40%;大于90天,一年内再犯率平均12%、工作率63%──成效与英国的治疗性社区相当(1999年研究再犯率29%),但较美国低(2006年研究再犯率49%)。近年茄荖山庄青少年居民增加,稳定性较差,加上居住天数减少、离庄后多有家人经济支持不需工作,维持戒毒生活比率(注)随之下降。

(注:茄荖山庄会在居民离庄后进行1年的后续追踪,由于无法透过验尿等客观监测方式确认是否復发,因此以就业与否作为"维持戒毒生活比率"的指标。)

“戒瘾很难一次成功,就算治疗的结果是復发,也必须被接受,”黄耀兴说,虽然社会对戒瘾治疗的期待是“终生戒毒”,但光是个案入住社区,就能降低毒品犯罪衍伸的社会成本。后续追踪结果则显示,曾在社区治疗的居民,就算復发,也能在初期就觉察并求助。

不过,台湾的司法目前无法裁定个案进入社区治疗,只能採无强制性质的转介,加上药瘾者主动接受治疗比例低,治疗性社区难以发挥最大效能。黄耀兴建议参考美国的药物法庭,由行政院研议整合医疗与司法的政策,让个案的治疗具强制性,并由司法主导及监控疗程。

另外,相较美国治疗性社区经费来自政府编列常年预算,或开放社区自行募款,国内治疗性社区得定期申请政府计画案补助,不足经费自行吸收。吃力又不赚钱的业务,无法吸引其他医疗院所响应,有心投入的NGO则欠缺医疗资源。

“每位成瘾者适合的医疗都不同,有人适合药物减害,有人在宗教得到寄託,有人需要同侪力量,”黄介良说,社会仍普遍存在成瘾等于犯罪的观念,多元戒瘾模式的发展,仍有赖社会更理解“成瘾是疾病,可以治疗”。

※本报导为《报导者》与自由亚洲电台(RFA)中文部共同制作