提要

1,大势所趋:不甘平庸的唯一选择是追求“进步”;

2,入党初心:不仅为了改变个人命运;

3,三个条件导致貌合神离:个人惨历、农村赤贫、铁幕消息。

大势所趋的选择

习近平因插队擺脫歧视,恢复人生自信时,却要加入那個壓迫他的权力集团。假如生活在一个自由的社会,这是不可思议的。

自由亚洲,北明非常识,我是北明。

人类成精之路,伴随时代变化和特色,五花八门,风景各异,和平时代发奋读书,战争年代投笔从戎,農業时代勤耕傳家、神谕时代經院科研,地理大发现时代远洋探险,产业时代拥抱机器,科学技时代开发人工智能,数字时代钻研虚拟世界,开放时代引资招商、负笈游学… …你就是当个印刷厂的学徒工,不问政治,都有机会成为美国革命之父,如弗兰克林那样,你也可能像史泰龙那样,从一名备受侮辱的小苯伯、一个无家可归的流浪汉,经过坚持不懈的努力和选择,成为一名倍受爱戴的演艺巨星。条条大道通罗马,唯一此路不通的是向某个政治势力献媚效忠。但在农耕文明、皇权社会的中国,事情全然不同,自古出人头地一条路:科举考试,金榜有名。虽然文人官宦这条延续近两千年的路,在清末被废除,接受教育,依然是人生建功立业的起点。不幸文革再度将“万般皆下品,唯有读书高”的传统价值踩倒批烂,此路从此不通。读书人沦为社会最低一级的老九,还是個“臭老九”。学校停课,臭老九離開學校,统统去“学军、学工、学农” 。

在那個党支部建在连上、村里、对内打倒一切异端,对外完全封闭的社会,任何人要想有所作为,除了追求“进步”,别无选择。

“进步”这个词语,我此前说过,来自共产主义意识形态和不断革命的阶级斗争学说)。在中国现代汉语中,追求“进步”有独特的含义,就是努力争取加入无产阶级革命先锋队中国共产党。习近平写完自己的入团申请书,大队支书反应消极,他据理力争的理由就是“我是一个年轻人,追求上进,有什么不对!”——即便进步势力把你打成臭狗屎,你追求的只要是“进步”这东西,你就是香饽饽。所以在49年后的反智主义思潮中,“入党做官”成为必由之路。即便不做官,无论做什么,入党是前提。

这样的历史大背景下,习近平努力加入中国共产党这个举动虽然与他母亲逆境中拒绝站在党的一边整治自己丈夫的举动大相径庭,却是可以理解的。不仅习近平,在这条入党做官的道路上,挤满了不甘一辈子从地里刨食儿吃的知青。文革停课停工闹革命的最初三年,初中、高中鬧出了三届总共1000余万精力充沛、无处可去学生。到延安地区插队的有2.9万(号称3万)。25年之后,仅从这个地区,就产生了八个中共省部级干部、二、三百个厅局级干部、三千多個处级干部。时任广东省常务副省长的王岐山也是其中之一。

改造时势的初心

现在我们分析习近平争取进步的动机。

习近平1969年插队到梁家河,1970年以艰苦劳动博得当地老乡的认可,1972年冬季加入共青团,1974年加入中国共产党。在这个历程中,把自己从社会另册名单上划掉,恢复普通人身份,是第一需要。但是,即便努力苦干赢得村里老乡认可,那认可也不是公章,出了梁家河那道山沟就无效,连5公里之外的所属公社都到不了。虽然如此,老乡的认可使他体会出一个事实:这里没有歧视,只要他努力,就有收获。这给了他前所未有的信心。他说那时“已没有一些人那种凄苦之感,或者是一种自卑之感”,这是他30年之后(2000年)接受《中华儿女》杂志采访时的原话,话语中的“一些人”即便不单指自己,也包括从前的他自己。他由此获得人生自信,敢于加入那条进步青年之路,决定申请入团。

脱离贱民身份后进而要求加入组织,这在争取个人进步道路上是更上一层楼。随着他对党内斗争认知深入,他在改变个人命运的努力中多了一层非个人化的思考。关于他申请入团七次被拒,八次努力的坚持不懈,他后来是这样表达的:

"就是党内、团内好人越多,坏人会越少,不入白不入,除非你不让我入。"(习近平:我是如何跨入政界的/《中华儿女》杂志2000年第7期)

这显示他要求入团除了要改变个人身份,他还认为自己是好人,他加入中共组织,有助于减少党内团内坏人的比率。

他说当时这种意识“只是一个感觉”。不过这种感觉逐渐变得明确起来,最终发展为进取的目标和方向。入团后有一年团龄的习近平已经开始争取入党,他多次表达过入党动机,比入团的动机更明确更积极了:

"要争取入党,在党内发挥驱浊除弊、改造时势的积极作用。" (陶海粟"为群众做实事是习近平始终不渝的信念"——习近平的七年知青岁月/爱思想:)

这样的表述意味着,习近平当时对这个党持一种批判立场和独立审视的眼光。并且意味着,在五十年前,青年习近平加入红色队伍的初心,符合中国转型为文明政治的趋势。

但是这可能吗?

貌合神离的可能性

相对于同心同德而入党,离心离德而入党是貌合神离的选择。至少有三个原因导致习近平当时可能确实产生过这个党不入白不入,入了或可改造它的想法。

第一,他的贱民经历,天然具有与这个党拆分倾向。关于他的贱民身份和经历,我在此前节目中已有陈述 ,不再重复。顺便提一句:习近平同父异母的姐姐习和平1968年去世,据澳大利亚《悉尼晨锋报》The Sydney Morning Herald驻北京记者高西安(John Ganaut)获悉的消息,习和平死于自尽,是因为文革期间不堪残酷折磨,在浴室内上吊自尽的。此事对习近平情感冲击不小。其时习近平人已插队到梁家河,习近平说:那天他"正在那儿挖防空洞,接到信以后,那个时候哭了"。这是中国官方《学习时报》近半个世纪后为宣传习近平,说明他性格坚强,人生罕有落泪时提供的例证。

第二,黄土坡经济的原始形态,农村生活的赤贫现状,老乡生活的极度艰辛,使教科书上的相关谎言彻底破产。插队知青亲眼见证的老乡生活是:面朝黄土背朝天,一辈子受苦,最高目标就是吃上饱饭,娶个媳妇儿,生个儿子,最后能挣上一副棺材板。如此严重的贫困,与满世界的黄土地一样一无遮拦,触目惊心,足以他们引发对执政党政绩的质疑。

“刚到农村的时候,经常有要饭的来,一来就赶,让狗去咬。因为当时在我们这些学生的概念里,要饭的都是“坏分子”、“二流子”,不知道当时那里“肥正月、瘦二月,半死不活三、四月”,家家都是“糠菜半年粮”,老婆、孩子都出去讨饭,把粮食都给壮劳力吃,让他们忙春耕。这些东西是在农村生活了一段才了解的。看看当时的中央文件与当地实际的差距,有很多感慨。”

这是习近平2000年接受《中华儿女》杂志采访的原话。这确是陕北农村文革时期真实的情况。身处其间,亲眼所见,城里来的知青不大可能不为之震动。对比此前的报纸、广播中的宏词大句、大好形势,包括亩产万斤的说法,没有不反思当局谎言的。

习近平后来还有过另一次表达,意思大同小异,他说:("书中水分要滤掉")

“我们读了很多书,但书里有很多水分,只有和群众结合,才能把水分蒸发掉,得到真正的知识。”

这话是习近平八十年代在河北省正定县当县委书记时说的。所谓书里的“水分“,显然指虚假信息和不实之词。他的结论是,要把虚假成分过滤掉,办法就是深入群众,了解情况,得到真正的知识。这是习近平早年说过的正确的话之一。中国战国时代起,就有帝王“微服出巡”(私访)体察民情的传统,连画界(明,董其昌引用杜甫)也有“读万卷书,行万里路”脱尘内营,立成鄄鄂之说,在中共一统教育,新闻、出版业的时代,只有亲自接触现实、深入现场、体察民情,才能摆脱谎言的控制。

此话的叙述者是另一位县委书记——山西省原平县委书记吕日周。吕日周所在县是山西改革试点县,作为县长,他以基层调研闻名山西政界,他八十年代到习近平所在的河北正定县搞调研时,二人都是县委书记,论职位二人平起平坐,论资格吕日周比习近平深,论岁数吕日周比习近平年长八岁,二人谈话,关起门来应该没有禁忌。实际言论只能比刊登出来的更口语化也直接,更尖锐。

第三个使习近平可能具备独立批判意识的是时事。1971年9月,大批知青流放农村的第三年,林彪事件突然爆炸。这位在中共第九次代表大会上被写进党章的“伟大领袖毛主席的亲密战友和接班人”、副统帅竟然出逃,而且因“飞机失事”中途摔死在蒙古温都尔汗,此讯以小道消息形式在知青族群中不胫而走,引发的震动不啻于一场思想情感大海啸。对毛泽东的个人崇拜、对中共的信任,甚至对共产主义体系的信仰,构成致命打击。许多文革期间追随毛造反的红卫兵为此深受刺激,沉思之后有些幡然梦醒,彻底离岸。习近平身在其中。

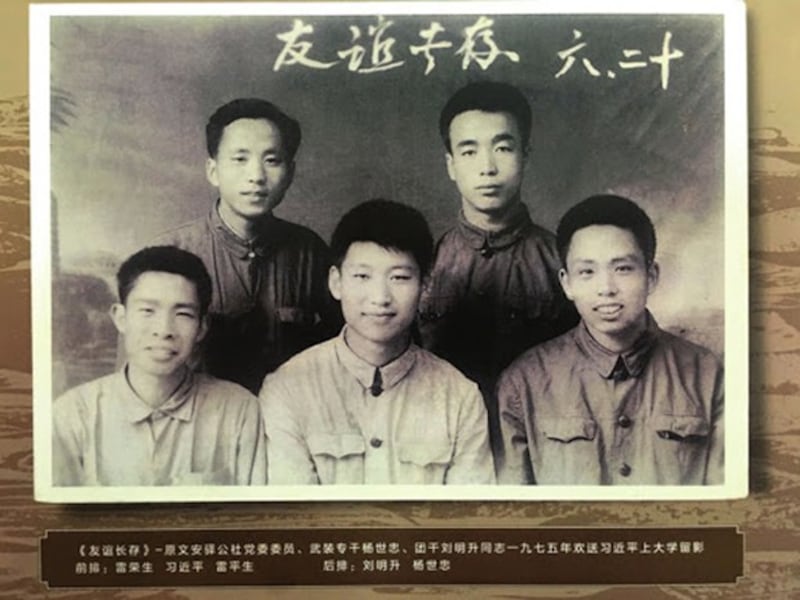

更重要的是,因为其红色高层出身及其相应的社会关系,他比圈外人更多地了解中共内幕。梁家河虽然闭塞,红色家族自有其消息来源,而且与习近平同一个窑洞的另外两名知青也是红二代,也消息通天。他们是雷英夫的两个儿子。雷英夫是中共军方将领,三十年代毕业于中共延安抗日军政大学,国共二次内战时期是解放军第三野战军的一个师参谋长,后任周恩来军事秘书,解放军总参谋部作战处处长,解放军后勤学院副教育长,六十年代初晋升为少将军衔。林彪死前是中共军中功臣,元帅,同在军中,雷氏兄弟不可能没有林彪9·13事件相关的内部消息。党内人事派系之间为权力相互倾轧的信息,是消解中共光环的利器,也是破除其权威的法宝。在权力铁幕时代,这些高干子弟由于消息灵通,更接近内幕和真相,因此比普通百姓更有可能从盲目的领袖崇拜中,走出来。

上述三點分析基本可以确定在当时是事实,下次我們就來看看這些事实。(待续)