经历漫长的拉锯战,联合国气候变化大会COP27在埃及落幕,今年联合国首次祭出“反漂绿报告”,场外也不断抛出各国政府、企业“漂绿”的质疑声浪,到底谁在暗地 “开小门”?这段期间国际组织公布各种调查和评鉴,碳排大户摊在阳光下无所遁形。

“当前地球承受不起延误、借口,或是更多虚假的绿色口号。”加拿大前气候部长麦肯纳(Catherine McKenna)带头催生“反漂绿报告”,这份报告的名称“Integrity Matters”一语双关直指诚信,“现在该为漂绿画出红线了。”

气候追踪揪出碳排大户

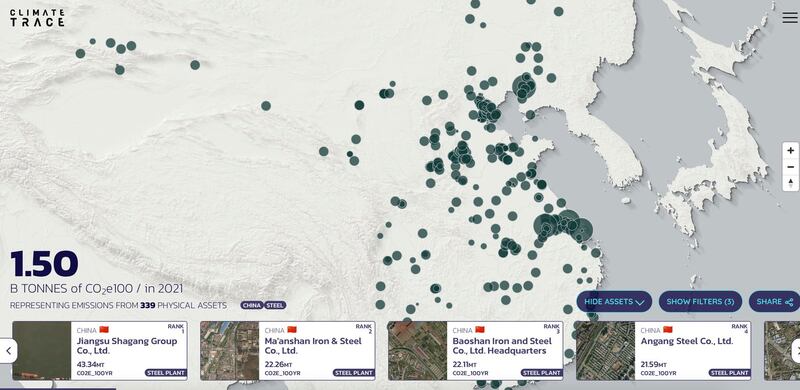

气候大会的另一个现场,美国前副总统、诺贝尔和平奖得主戈尔(Al Gore)播放一段原子弹爆炸的视频,轰然炸裂的声响让台下胆战心惊,因为地球累积的温室气体热量等于是每天引爆60万颗原子弹。下一幕,同样让人大吃一惊,碳排大户浮现在一张世界地图,密密麻麻的污染源占据中国半壁江山,位在内蒙古的苏里格气田、大唐集团的托克托燃煤电站、江苏的沙钢集团钢铁厂……,每一个设施的碳排量全部被起底。

这是戈尔领军的“气候追踪”(Climate TRACE)联盟所打造的全球温室气体排放线上资料库,汇集了100多个研究机构、300颗卫星、11,100个传感器,以及公私部门的数据库,运用人工智慧分析计算碳排量,目前涵盖全球72,000多处排放源,包括发电厂、石油和天然气田、钢铁厂、水泥厂、机场、养牛场等,而且数量不断增加中。

“气候追踪”被视为对抗“漂绿”的利器,“这个平台可以帮助各国政府有针对性地采取行动。”戈尔像是气候传道士般,不厌其烦督促人类正视真相、加速减碳行动,“它使得排放者无法做假。”

台湾大学气候变迁与永续发展学程兼任助理教授、台湾气候行动网络研究中心总监赵家纬特别前进埃及参与COP27各式会议,他指出,过往要掌握这些排放数据会有比较长的时间落差,不过,“气候追踪”可以即时让大家追踪各国预估的总排放量,以及每个国家各部门的总排放量,甚至是主要的排放源,例如某一特定的电厂、油田,这些数据过往很难取得,因为很多排碳设施不会揭露排碳量,而气候追踪利用卫星及遥测方式,依据排放源的温度,来预估温室气体的排放量,把各式各样的排放数据和变化趋势都摊开来,提供新的分析资料,未来可以搭配气候投资或减碳方面的议和,进一步要求这些污染源采取更积极的减碳行动。

拆穿钢铁巨兽的谎言

摊开“气候追踪”的世界地图,在全球最脏的500个排放源中,中国囊括了219个,当中以发电厂和钢铁厂占了最大宗,位在张家港的沙钢集团钢铁厂名列第15名,碳排量为4,334万吨,这数字远高于非洲不少国家一整年的排放量。

钢铁行业是中国第二大碳排放源,约占全国排放量15%,同时钢铁行业的煤炭消费量占中国煤炭总消费量30%以上,但中国钢铁企业常有伪造生产记录、排放监测数据造假等情形。赵家纬表示,中国的钢铁减碳措施聚焦淘汰落后制程,透过“气候追踪”资料库可以掌握到哪一个厂是比较落后的产能,哪些厂是比较先进的制程,或是进一步分析是否达到钢铁产量调控的效果。

“气候追踪”资料显示,2021年全球钢铁业的碳排量约为25.7亿吨,光是中国就高达15亿吨,约占全球排放量的60%。中国钢铁业的一举一动密切关系着全球减碳的进展。

“COP27针对钢铁业减碳方面有更加码的讨论,例如建立钢铁业减碳气候具乐部,确保钢铁制程在2050年达到净零,同时在2025年至2030年再投资的新制程都必需要符合低排放制程的要求。”赵家纬说明脱碳趋势,“目前全球钢铁产能最大在中国,但未来成长最快在印度,但是这两个国家的资料取得不易,不像欧美或东亚已开发经济体的钢铁厂会定期向世界钢铁协会进行申报,借由这样的资料库可以掌握全球钢铁业的实际排放情形,有助于讨论全球钢铁业减碳政策如何推动,甚至是协助钢铁业气候具乐部的规则研订。”

钢铁大国政策急转弯

不过,钢铁大国却踩刹车,今年初中国发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,把钢铁行业的碳达峰期限由2025年推迟至2030年,也让外界质疑减排政策沦为骗局。

关注气候议题的台湾国防安全研究院政策分析员刘翎端认为,中国减排放宽的背后代表短期内无法达到这样的目标,毕竟大规模的能源转型不是一蹴可几,例如从传统高耗能的高炉转换为低碳排的电弧炉,或是运用氢能来冶炼钢铁,甚至发展碳捕捉技术,由于技术和资金无法迅速到位,所以推迟碳排放触顶目标,再加上俄乌战争等不确定因素也让这个目标更具挑战,其实中国业内人士心里也有数,钢铁业要脱碳急不得也无法变缓。

中国政策的急转弯,也反映出老大哥的步伐和国际脱节。赵家纬指出,中国没有掌握到国际透过多管齐下的方式加速钢铁业碳排减量,去年COP26通过《拉斯哥突破议程》,各国达成共识不大规模投资钢铁业;世界经济论坛和美国国务院发起的“先行者联盟”(First Movers Coalition)要求钢铁大客户在2030年购买的钢铁里面要有10%符合低碳要求,联合国公约组织、美国联邦政府也要求公共工程采购低碳钢铁,另外,COP27会议中也提到目前钢铁业有产能过剩的情形,从这些国际趋势来看,再对应中国延迟钢铁业的碳顶峰期限,中国有很大的误判。

放眼钢铁业的绿色大潮难挡,低碳钢铁逐渐成为产品的规格要求,“这等于说要生产低碳钢铁才能抢得到市场。”赵家纬提醒,“不然的话,中国钢铁可能只能作为内需市场的供应,很难进一步出口。”他举德国车厂在中国投资的生产线为例,由于钢材供应链需落实企业的零碳钢铁承诺,“如果中国钢铁没有达到低碳要求,他们没有办法用这些钢铁作为生产原料,这时候生产线的调配也会受到影响。”

不合格的气候成绩单

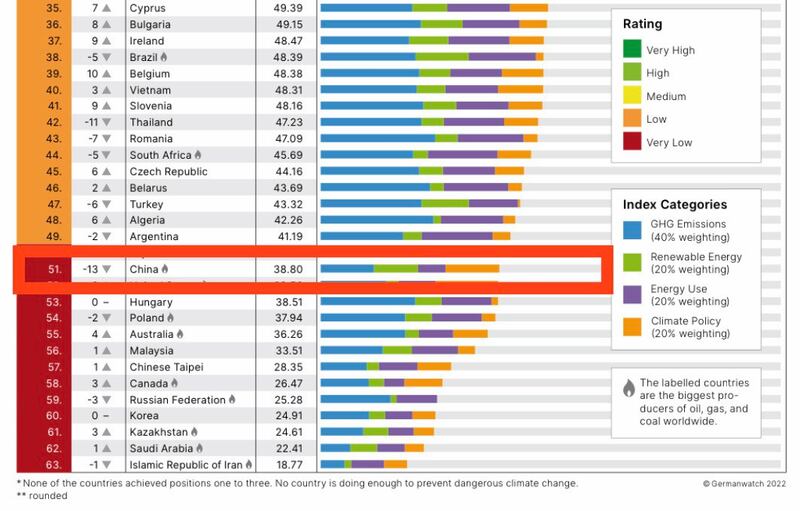

中国为高碳排行业开后门,从最新的“气候变迁绩效指标”(CCPI)也可看出端倪,德国看守协会(Germanwatch)11月14日在埃及公布气候成绩单,今年共有59个国家和欧盟进行评比,中国从去年的37名下滑至51名,排行跌落到“非常差”(very low)的后段班。

刘翎端表示,中国排名骤降的主要原因是新增燃煤电厂投资,虽然中国大力投资再生能源,但近期还要兴建更多的燃煤发电厂,预计2023年底会兴建的发电厂容量至少有165GW,2025年前新增的总容量约为270 GW,数量可说是全球第一,而新建燃煤电厂的原因之一是作为依赖再生能源地区的备用电力。

赵家纬补充,以减量责任来讲,CCPI的评分机制要求中国在2030年人均碳排放量减到4.6吨左右,但是目前仍在8至9吨的水准,这一部分也是中国今年分数比较差的重要原因。

中国虽然订下雄心的双碳目标“2030年前碳达峰、2060年碳中和”,减碳力道仍显不足。赵家纬认为,中国一方面盖燃煤电厂,一方面也是全球最主要的再生能源投资国,碳排放总量还是没有办法降下来,所以中国两面押宝的策略并不是一个精准的策略,中国实质减排的速度和行动都要有所加速。

全球碳计划研究团队11月11日发布的《2022年全球碳预算》报告显示,今年全球二氧化碳总排放量预计将达到406亿吨,略高于2021年的402亿吨,按照目前的排放量,9年内全球会耗完守住1.5°C的剩余碳预算,尽管今年中国的碳排量预计减少0.9%,这篇报告的共同作者、英国气候科学家弗里德林斯坦(Pierre Friedlingstein)语带保留说,“我们还无法笃定中国的碳排放量将长期减少。”

刘翎端分析,中国的碳排放下降主要跟去年8月开始实施动态清零政策有关,随着经济放缓,排放量出现暂时性减少,未来预计会再弹升,因为俄乌战争开打以来,很多国家又走回头路,回到高碳排的燃煤发电,中国也从俄罗斯进口大量的石油、天然气和部分煤炭,未来清零政策告一段落,碳排量应该会持续增加。

联合国秘书长古特瑞斯(Antonio Guterres)强调,2030年全球排放量至少要减少45%,才可能在2050年达成净零,否则就是虚假的净零承诺。对比中国生态环境部去年提出的成绩单,“2020年中国碳排放强度比2015年降低了18.8%,扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。”这样选择性的统计数据,无异于是虚假的减排说词。

碳排放强度(或称密集度)指的是每单位GDP的二氧化碳排放量,赵家纬指出,中国强调的不是碳排总量,而以碳排强度下降来呈现减碳上有所努力,但是目前全球在意的不是密集度部分,而是总体排放量,大家给中国的目标是2025年达到碳顶峰,COP27的会议讨论也提到,2025年前全球碳排放量要开始下降,这样才有可能达到升温限制在1.5°C的目标。

谁来扛下气候责任

COP27的落幕宣言也重申守住1.5°C的目标,但减碳企图心少有进展,最大亮点是原本不被看好的“损失和损害基金”(loss and damage)最终落槌通过,欧美主张不只是已开发国家要出钱,中国作为碳排大国也要买单。不过,中国在会议中不断强调“发展中国家”身份,非但无意扛起责任,也被解读为想从气候基金获取资金。

气候责任除了着眼穷国与富国,未来高碳排行业也无法闪躲。“气候追踪”的分析资料发现,全球碳排放来自少数污染者,例如全球最脏的500个排放大户占了2021年全球总排放量的14%,而这些排放者的数量仅占数据库的1%。

赵家纬指出,这次峰会联国秘书长提议要针对化石燃料业者、高碳排业者推行暴利税,这些收入可以挹注在“损失和损害基金”,另外,“反漂绿报告”和ISO国际标准组织的经营目标指引也会进一步逼着这些高排碳企业符合要求,目前英国已经打算针对国内化石燃料业者课征暴利税,这是很好的基础,可为后续推动国际化石燃料暴利税铺路。

反观中国2021年启动碳排放交易体系,初期仅纳入电力行业,赵家纬认为,中国最大问题是还在观望,如果欧盟碳关税确切会涵盖到钢铁和石化用品,他们就把钢铁和石化用品纳入碳排放交易制度,中国现阶段属于被动的方式,而不是主动思考要达到自己的减碳目标,他们本来就应该做碳定价制度,把这些部门都涵盖在内。

中国不搬开减碳路上的绊脚石,不但实现双碳目标的阻力大增,扭转气候危机的机会之窗也会加速关闭了。

撰稿、制作和主持:麦小田 责编:许书婷