一、大量人的死去,仅仅只是一个数字吗?

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行文革历史系列节目。

上回我们说到,所谓“十年文革”的说法并不是一个等同于“一加一等于二”的“常识”,而是一种在1981年由中共老干部们创造出来的“官史”。这样一种“官方说法”,在这之后变成了中国的官方历史叙事,被写进了历史教科书,成为了“定论”。与“十年文革论”同样是出于政治原因被提出的,还有华国锋在1977年为了巩固自己的政治地位提出的“十一年文革论”。

正像我们在上一讲结尾所说的那样,无论文革有十年的也好,还是十一年也罢,在那段岁月一个个活生生的人所经历的一切,都不会因此增多或者减少半分。那些死去的人,不可能在今天复生。那些留下终身伤残和创痛的人,也大都没法再愈合了。尽管邓小平曾用一句“宜粗不宜细”,试图垄断住对文革的诠释。那些老干部们在文革中遭遇的冲击,却明显地不符合这个“宜粗不宜细”的原则,被各种各样的回忆性文章、书籍连篇累牍地纪录,以至于有不少肯定文革的人因此认为:“文革太好了,文革就是老百姓打击干部。”还有否定文革的人则认为:“文革就是反智的暴民造反乱打干部,可见老干部们才能维持住社会秩序。”

以上的两种观点虽然看上去是完全相反的,但是它们又有着极高的相似性,就是都认为文革等同于民众攻击干部。这样一种由推出“十年文革论”和“宜粗不宜细”原则的老干部们精心编织的文革叙事,实际上会导致无论你是支持文革还是反对文革,都会坠入和事实相差巨大的陷阱里——如果你在这种叙事背景下否定文革,实际上就成为了今天中国官方对文革叙事的俘虏;如果你在这种叙事背景下肯定文革,你就会靠向恨不得把文革说成是古往今来天字第一号“大民主”运动的毛派。也就是说,无论你支持还是反对文革,在这种文革叙事之下,你都会成为中共某一个派别意识形态的俘虏。更令人不寒而栗的是,由于这种认为文革就是“老干部遭到迫害”的叙事已经和“十年文革论”一样,成为了今天许多人头脑中某种类似“一加一等于二”的“常识”。所以,在很多场合,尽管支持文革和否定文革的人进行着激烈的争论,但他们实际上都在认同着这种叙事。仔细想一想,这真是很恐怖:由于人们头脑中被植入了太多的中国官方历史叙事,因此人们在自以为使用着自由意志支持或反对文革时,实际上都没有跳出共产党划出的那些条条框框,都在它的意识形态里面打着转。

那么,我们要怎样才能跳出中国官方划出的这些框框呢?在这里,我想引用美国历史学者提摩西·斯奈德(Timothy Snyder)的一段话。提摩西·史奈德在他的名作《血色大地:夹在希特勒与斯大林之间的欧洲》中,描述了1933—1945年间上千万东欧人被苏联和纳粹以各种手段谋杀的历史。在这本书的结语里面,他这样说:“纳粹与苏联两大政权把活生生的人变成数字,但有些数字只是估算值,有些重建起来的数字则是具有一定的精确性。身为学者,我们的任务是追查种种数字,用各种角度来看待它们。身为人文主义者,我们有必要把数字变回活生生的人。要是我们做不到,那么希特勒与斯大林就不只是改变了我们的世界,甚至还抹灭了我们的人性。”(原译文“斯大林”作“史达林”,见提摩西·史奈德著,陈荣彬、刘维人译:《血色大地:夹在希特勒与史达林之间的东欧》,新北市:卫城文化,2022年)

二、探究文革史绝不能“宜粗不宜细”:郭兰蕙与王光华的遭遇

众所周知,在文革当中,有数以百万计的人死亡。这些人中的绝大部分,并不是共产党的老干部,而是一个个和你我一样、有血有肉、有亲人朋友的普通人。他们的死亡,绝不仅仅是统计数据中一个个冷冰冰的数字。而且,可以说,他们中的绝大部分人,事实上并非像许多人惯常认为的那样,是死于所谓“混乱的、非理性”的“暴民”之手。杀害他们的,事实上就是中共的极权主义体制。无论是毛泽东也好,还是老干部们也罢,实际上都属于那个极权主义体制的组成部分。对于这些普通的死难者,我们绝不能“宜粗不宜细”。

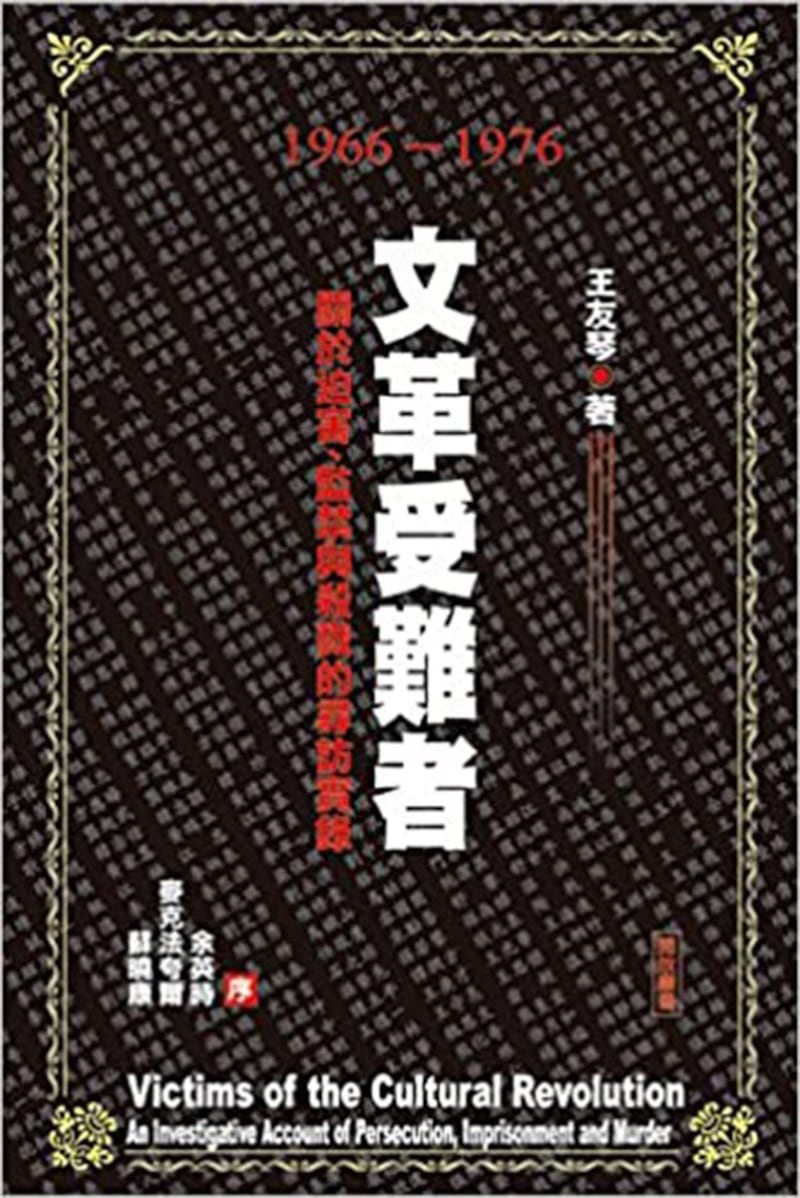

近年来,已经有学者开始从事将文革中冷冰冰的死亡数字还原成一个又一个个人故事的工作,并取得了相当的成绩。学者王友琴在她的著作《文革受难者——关于迫害、监禁与杀戮的寻访实录》中,就将关注的视角放在了个人身上。在这部有五十多万字的大部头著作中,王友琴记录下了659个文革受难者的姓名,并在书的开头这样声明说:“此书录入的所有人名、地名、日期和事件,都是真实的,而不是虚构的。此书所记,仅是文革迫害的极小一部分。没有能写出更多的事实,作者请求死者原谅,也请求生者协助,以拓宽和深化此书的内容。”(王友琴:《文革受难者——关于迫害、监禁与杀戮的寻访实录》,香港:开放出版社,2004年)

在这里,就让我们根据王友琴的书和研究提供的线索,来展示其中一部分死者的情况吧。

郭兰蕙是北京清华大学附属中学的高二女生。在1966年文革风暴席卷全社会时,她只有19岁。之所以她在19岁时还在读高二,是因为在这之前她曾经因为生病休学一年。然而,刚刚疾病初愈的她在返回学校后,面对的不是同学之间温暖的情谊和关心,而是可怕的暴力与死亡。

对文革史稍有了解的许多人都知道,清华附中是红卫兵运动的发源地。在中共中央于1966年5月16日下达了开启文革的《五一六通知》后,清华附中的一些学生在5月29日创作了一篇署名为“红卫兵”的大字报,宣告了红卫兵运动的开始。毛泽东则在8月1日亲笔致信清华附中红卫兵,表达了对他们坚决支持的态度。

在文革的早期,红卫兵运动实际上掌握在中共高干子弟的手中。这些由红色衙内们掌握的红卫兵组织被称为“老红卫兵”。这些官二代当时虽然只有十几岁,却在那时没有半点同龄人该有的那种天真烂漫,而是化身为嗜血的野兽,疯狂地屠杀自己的老师和同学,并杀向社会,残害在毛时代被称作“黑五类”的政治贱民。他们信奉的政治信条,被叫做“血统论”,并被人总结成了一幅对联:“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”,认为只有他们这些具备“红色血统”的人才配掌权,乃至才配生存。至于他们那些所谓“出身不好”的同学,在他们眼中简直连蚂蚁都不如,甚至根本不配活在这个世界上。王友琴这样记载了郭兰蕙的遭遇:

“郭兰蕙的父亲在1949年以前曾经在当时的政府中工作,1957年被划为‘右派分子’。由于这样的‘家庭出身’,她就成了‘混蛋’并受到‘批斗’。1966年8月20日是星期六,在红卫兵宣布下个星期一要‘开会帮助’,实际上是要‘斗争’她以后,她在回家的路上喝了来苏水。到家的时 候,她母亲看到她脸色不对。知道她服毒以后,立即把她送到医院,到医院的时候她还没有断气。”

尽管郭兰蕙在被送到医院的时候还没有去世,但她还是没法得到救治。王友琴的书中继续写道:

“两位认识郭兰蕙的学生说,红卫兵曾经在学校当众宣布,由于郭兰蕙是自杀的,医院打电话到清华附中询问她是什么人,是否有‘问题’,清华附中红卫兵接了电话告诉医院,郭兰蕙是‘右派学生’,于是医院不给抢救,让郭兰蕙躺在医院的地板上死去。红卫兵不但对郭兰蕙自杀毫无怜悯之心,而且用得意洋洋的口气在学校里告诉其他学生这些情况,显示他们主宰生死的权力和威风。”

就这样,郭兰蕙的生命定格在了19岁。

再一个故事,是另一名同为19岁的高中男生的遭遇。这个名叫王光华的高三男生的生命,结束在了1966年9月28日那一天。王友琴在她的研究中,这样讲述王光华的故事:

“王光华是北京第六中学高中三年级的学生。这所中学位于北京市中心,离最高领导人居住的“中南海”只有一街之隔。1966年8 月,六中的红卫兵在校内建了监狱,监狱墙上写有红色大字‘红色恐怖万岁’,关押殴打学校的老师及从社会上抓来的人长达一百多天。王光华在‘文革’前是班长,‘文革’开始后曾对‘老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋’的对联表示不同意。王的家庭出身是‘小业主’,所以不是红卫兵。当北京红卫兵纷纷拿着免费火车票到全国各地进行‘革命大串连’后,王光华不是红卫兵成员却也外出‘串连’了。这被红卫兵认为是犯罪作乱。1966年9 月27日下午王光华从外地‘串连’回家。一些红卫兵立刻去把王抓进了监狱小院,一进门就被十几个红卫兵用棍棒打得失去知觉。当天夜里,王光华被关在这个监狱里,伤势沉重,生命垂危。第二天早上,王又被打。到了晚上,就死了。关在那里的几个老师把他的尸体抬了出去。”(王友琴:《“文革”中的迫害同学——事实与分析》,爱思想网,2013年8月19日)

三、我们应该追求公义与铭记死难者

实不相瞒,作为一个在文革之后出生的人,由于我并没有生活在那个年代的经历,因此就算读了再多的文字,也无法切身感知在那个年代被折磨的人们所经历的巨大痛苦。然而,在读到郭兰蕙和王光华的故事时,我的心中依然会一次又一次地去试图体会他们在去世前承受的那种痛苦——他们虽然是那样地年轻,却被自己在学校中的同学用极其残忍地杀死了。在弥留时,因中毒而承受着剧烈痛苦的郭兰蕙,以及因被反复殴打而奄奄一息的王光华,到底承受了多么剧烈的恐惧、痛苦和绝望?他们最后想到的人是谁?是他们的父母、亲人、朋友,还是他们喜欢的男生或女生?他们是不是还有许多没有完成的梦想?他们是否想过,长大以后将会过怎样的生活,将会从事什么职业?他们是否想过,自己将会与怎样的人结婚,自己将会有几个子女?无论如何,他们永远也不会知道了。因为郭兰蕙在无人救治的情况下,死在了冰冷的病房里;王光华带着遍体鳞伤地身体,死在了恐怖的牢狱中。

直到今天,一些毛派人士面对郭兰蕙和王光华这样的死者时,还会表示,按照毛泽东思想,尽管那些“走资派”老干部的子女不是好人,但成为红色衙内攻击对象的“黑五类”们也不是好人,所谓“旧社会的残渣余孽”并不值得同情。如果你跟他们讲人性的话,他们就会说“人性是分阶级的”,并会把普遍的人性论当成是“资产阶级反动思想”。至于那些老干部叙事的支持者,在叙述这段历史时,则会充满艺术性地运用邓小平“宜粗不宜细”的伎俩,将施暴者的身份模糊化为面目不清的“红卫兵”,而不去提及这些人的官二代身份。而这两派共产党人在互相攻击时,又会喜欢把对方“开除共籍”,充分反映了共产党人之间一贯的无情内讧。

但是,公义在哪里呢?凶残地杀戮平民的人,难道仅仅因为他们具有某种身份,就要被回护吗?被罪犯残忍杀害的人,则应该仅仅因为他们具有某种身份,就丝毫不值得同情吗?共产党人都是“用特殊材料做成的”,他们当然可以没有人性,也不会追求公义——或者说,在他们的字典里,对于“公义”的定义恰好就等于我们对于“不义”的定义。无论如何,我们不能像他们那样。追求公义的我们,无论如何都应该铭记像郭兰蕙和王光华这样的死难者。如果不追求公义,我们就变得和毛泽东、邓小平之流没什么区别了。我们之所以应该追求公义、应该铭记这些死难者,只是因为——我们是人。