一、不做核酸的人与发出不同声音的人

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行文革历史系列节目。

在上一周当中,我们谈到,在文革的浪潮之下,有不少人走上了反抗的道路。在这其中,既有以1968年的柳州事件为代表的集体武力反抗屠杀的群体,也有许多在当时被视作“离经叛道”的思想者。在这一讲里面,我们就会把目光聚焦在那些被当时的人们视为“异端”的思想者身上。

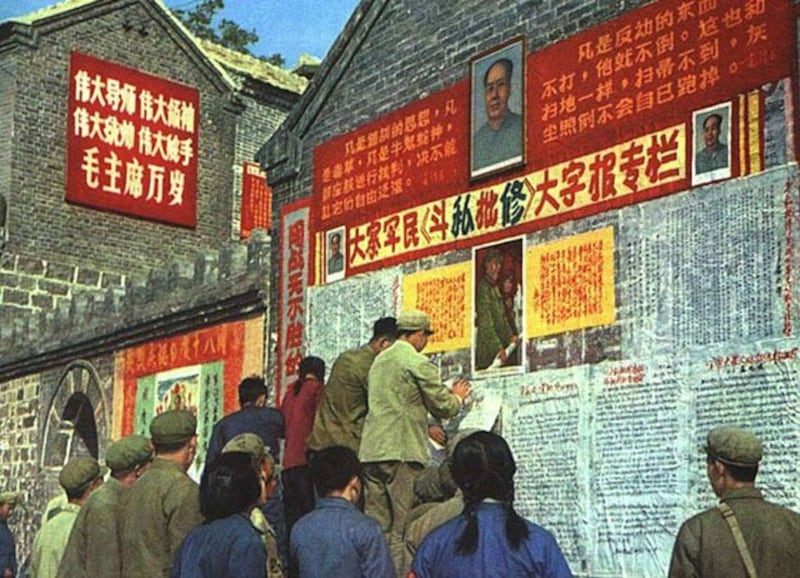

在一般人们的印象当中,文革时代的人们看上去是非常“整齐划一”的。人们穿着相似的绿军装和蓝工装、手持相似的“红宝书”,同样用疯狂的神态呼喊着口号,看上去就好像丧失了个体意志的蚂蚁群。因此,一个旁观者很容易从直觉作出一个结论,会认为当时“所有人都疯了”。然而,如果我们透过那些狂热的政治口号,以及一片高度饱和、堪称审美灾难的红、绿、蓝色海洋,看到隐藏在那其中如同点点灯火般的所谓“异端”思想,便会知道在那个时代,仍然有许多人倔强地发出了与“主流”不一样的音符。

在讲述这些人的故事之前,我们还是要先看一看最近发生的事情。现如今,在中国当局日趋狂热的新冠防疫政策下,做核酸、接受随时随地可能出现的隔离,已然成为了民众生活中的“常态”。而不与当局合作的人,则会被当局当成“异类”来对待,承受极其严重的后果。根据中国最高检察院网上发布厅在今年3月31日公布的数据,截止到2022年2月,中国当局的检察机关已经“批准逮捕涉疫情案件7047件9377人,不捕1584件2528人;起诉11340件15666人,不诉1437件2393人。”也就是说,在半年多以前,中国当局就已经用“涉疫情”作为一种罪名,逮捕、起诉了两万多人。在目前中国当局的防疫体制下,一个人如果拒绝参加核酸检测,那么等待他的命运,就有可能会承担“罚款、拘留等刑事责任”。而中国国家卫健委的官员更是在今年9月8日表示,就算是没有发生新冠疫情的地区,也要开展常态化的核酸检测。

在这样一种氛围之下,不做核酸的人成为了某种“异端”,拒绝和当局营造的“主流氛围”合作的人将会付出巨大的代价。然而,就算在这样的情况下,事实上我们在今天的舆论当中,也能看到众多民众对当局防疫政策的种种不满。在这其中,有的不满则变成了群体反抗的事件。事实上,无论暴政何等酷烈,在任何时候都会有人站出来用各种各样的方式进行反抗,都会有人用种种方法表达自己与所谓的“官方主流”不一样的观点。今天残酷的“核酸暴政”下的人们是这样,在文革时代的人们也是这样。在极权主义的阴霾之下,总有人会不由自主地发出去发出不同的声音——尽管这样做的代价,很可能会是失去自由乃至生命。

二、1974年的广州焦点事件:李一哲的大字报

1974年11月10日,一张作者署名“李一哲”、题为《关于社会主义的民主与法制》的大字报出现在广州北京路口,引发大批市民围观。该大字报虽仍打着拥共拥毛的旗号,却对中共的政治体系进行了尖锐的抨击。尽管按照我的历史分期方法,这个时候并不属于1966—1968年间“两年文革”的范畴,但这时仍属于文革色彩浓烈的时期。这份大字报在用语上,自然也有浓烈的“文革”色彩,且和那时的绝大部分大字报一样,乍一看上去都显得十分地“毛左”。这份大字报在论述中共的“社会主义体系”时这样说道:

“这种体系——即使我们也可承认我们具有某种体系的话,也绝不是异端于马克思主义体系之外的东西,我们只不过是企图以马克思主义的思想武器去对林彪体系影响、祸害所及的范围作一番清理罢了。事实上我们还远没有做到这一点。”

在这段论述里,“李一哲”认为中共的“社会主义体系”当中存在着问题,而这些问题则被“李一哲”归结为“林彪体系影响、祸害及所及的范围”。当时,象征着林彪集团瓦解的“九一三事件”已经过去了三年多,中共则在那一年展开了“批林批孔”运动。在这样的背景下,将一切想要抨击的东西归结为“林彪体系”,无疑是一种安全的策略,“李一哲”就使用了这种策略。“李一哲”也在大字报里认为,事实上当时的中共还“远没有做到”对“林彪体系影响、祸害所及的范围作一番清理”的程度。那么,“李一哲”所定义的“林彪体系”到底是什么呢?让我们接着看下去:

“常见的是某些领导者将党和人民给予的必要特殊照顾膨胀起来,变成政治和经济特权,并无限地触及到家族、亲友乃至实行特权的交换,通过走后门之类的渠道完成其子弟在政治、经济上实际的世袭地位,并且围绕着他们的私利,改变事业的社会主义方向,实行宗派主义的组织路线,扶植起一批特殊于人民利益并与人民利益相对立的新贵集团和势力来。

“更重要的是,他们为了维护已得的特权和争取更多的特权,他们必须要打倒坚持原则的正直的革命同事,镇压起来反对他们特权的人民群众,非法地剥夺这些同志和群众的政治权利和经济权利。”

在第一段里面,“李一哲”指出,有一些领导有着巨大的政治和经济特权,并且通过“走后门”这样的渠道庇护自身的家族、亲友,形成了政治、经济的世袭地位。为了维护这样的特权,他们不惜施加种种政治迫害。抛开这两段文字中在当时的官样“毛式”话语不谈的话,这样的话简直就好像在描绘今天中共权贵家族的现状。要知道,这样的现象可不是像一些毛左说的那样直到今天才有的。在毛时代,这样的现象就已经是很常见的了。

除此之外,这份大字报也对1968年以后当局的大规模镇压进行了抨击,认为:“1968年以后的多次运动,也总是要打击文化大革命中起来造反的人们,简直把他们非打下十八层地狱不可。”并且表示,奉毛泽东思想为教条是不可取的:“‘谁反对毛泽东思想就打倒谁’的原则成为维护林彪体系‘礼治’的神圣支柱……任何一个大人物只要他宣布自己是毛主席革命路线的化身,他便从此成为神圣不可侵犯的了,而‘那一小撮’竟敢冒犯了他的尊严的革命群众,便决不能成为法律的保护的对象了!”

这份大字报当中,还有一段关于“走后门”的论述十分值得玩味。那里面这样说道:

“为甚么我们要那么回避对于特权的批判呢?为甚么要用所谓‘好人’‘坏人’的问题去偷换‘走后门’反映在路线上的大是大非呢?”

想要读懂这段话,我们需要对其中的一些历史背景作一点交代。在1974年1月30日的中央政治局会议上,江青曾点名指责叶剑英“走后门”。同一天叶剑英向毛泽东写信,反映了这一情况。2月15日,毛泽东回复叶剑英:“剑英同志:此事甚大,从支部到北京牵涉几百万人。开后门来的也有好人,从前门来的也有坏人。批林批孔,又夹着走后门,有可能冲淡批林批孔。”

1974年初期正是“第二次文革”随着“批林批孔”运动的展开而爆发的时候。江青等中共毛派在这场运动当中,借着干部集团中普遍存在的“走后门”问题,也就是凭借特权庇荫家族、亲友的问题展开了猛攻。尽管江青本人就是毛泽东的妻子,她自己能获得高位靠的就是最大的“走后门”。至于毛泽东的女儿李讷、侄子毛远新、表侄孙女王海容,也都一个个身居高位。可以说,在“走后门”这个问题上,毛泽东和老干部们只能说是彼此彼此。但江青点出的干部们“走后门”的问题,也确实是当时普遍存在的社会问题。但是,在1974—1976年的“第二次文革”当中,即将死去的毛泽东已经缺乏1966—1968年间的那种杀伐之气,不愿意再破坏“安定团结”,因此也就对干部们的“走后门”不但睁一只眼闭一只眼,乃至用“开后门来的也有好人,从前门来的也有坏人”进行回护。因此,可以说“李一哲”大字报中提出的质问“为甚么要用所谓‘好人’‘坏人’的问题去偷换‘走后门’反映在路线上的大是大非呢”,实际上就是对毛泽东所讲述的那种逻辑的质疑。

除此之外,“李一哲”大字报也点出了毛泽东的文革本身存在的内在矛盾,说道:

“一方面党的一元化领导决不可动摇,一方面‘运动的重点是整党内走资派’,而这些走资派恰恰是他们把持的地方和部门的一元化领导的具体体现者。无产阶级专政条件下,应当怎样保护人民群众在党的一元化领导下对党内走资派和错误路线斗争的权利呢?”

事实上,除了奉毛泽东为圣人的毛派人士外,人们不难看出的一个基本常识问题就是:既然毛式文革一方面要求群众去造共产党官僚的反,另一方面又强调共产党的一元化领导,那么这样的所谓“造反”终究是被扣上了一个沉重的天花板,不可能达到真正的“造反”目的,只能演化成“干部打群众”的局面。可以说,毛式文革本身就存在着足以否定自身的内在矛盾。“李一哲”在大字报中,把这一点点了出来。

那么,究竟如何才能避免这种特权泛滥的局面呢?“李一哲”大字报点出了解决问题的药方,那就是“民主”与“法制”。“李一哲”这样说道:“应当保护人民群众的一切应有的民主权利。”“要求民主、要求社会主义法制、要求保障人民群众的革命权利和人身权利。”“现在的世界潮流,反民主的反动派只是一股逆流。”

(以上各段引文,见李一哲:《关于社会主义民主与法制》,收入夏洪收集、整理及录入:《中国“文革”时期民间异议思想文献选辑》)

三、除了“李一哲”外,那个年代还有许多“异端”

总的来看,“李一哲”大字报当然没有完全跳出中共式的意识形态。例如在谈到“法制”的时候,他们还要在“法制”前面加上“社会主义”这四个字。除此之外,在谈论到中共体制内的问题时,他们也把问题的源头一股脑地推到了已经成为死老虎的林彪身上。不过,如果考虑到当时的总体政治环境,他们在那个时候也只能用这种话语体系来表达自己的观点。尽管在表达自己的观点时,他们仍然带着中共官方意识形态的镣铐,却在很大程度上已经冲破了毛泽东给人们加上的思想紧箍咒。

那么,“李一哲”究竟是谁呢?实际上,“李一哲”并不只是一个人,那份名为《关于社会主义的民主与法制》的大字报,实际上有三个主要作者,分别是广州美术学院学生李正天、高中生陈一阳和工人王希哲。“李一哲”这个名字,是从他们三个人的名字里各取一个字而形成的。很快,他们三个人的身份就被当局知道了,他们也遭到了广东当局组织的官方批判。而关于他们之后的故事,我们会在之后的内容中有所交代。

通过“李一哲”的例子,我们可以看到,事实上在思想的层面上,人们在那个时代绝不都是对毛泽东惟命是从的。在肃杀的氛围之下,还活跃着多种多样的被称为“异端”思想的思潮,以及各种各样的民间思想家。他们中有的人与“李一哲”比起来,可以说更加尖锐。还有的人相比之下,则显得更加现实主义。在下一讲中,我们还会讲另外的两个例子,给大家展示那个年代种种所谓“异端”思想的复杂性。

撰稿、主持、制作:孙诚