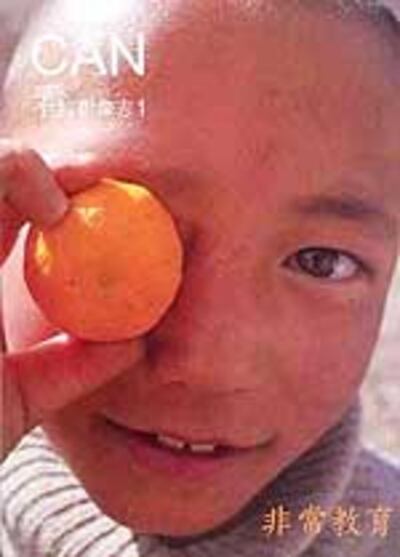

这本影像志形容自己为“一本行动的影像读物”,希望传达一种“从摄影出发,走向行动”的观念,说:‘“看”以后,我们能够做,也应该去做。’发刊辞中引用阿瑟.罗思坦在《纪实摄影》对法国纪实摄影大师阿特热的摄影理念之概括,作为丛书的理念,其中就直言要以摄影来感动大众,并且影响他们采取积极行动。《看.CAN》的第一辑主题是“非常教育”。这一辑镜头所对准的,包括云南偏僻山区由女尼主持的村校、;曾被丑闻缠扰的、由志愿者担当主力的安徽学校;甘肃省为农牧民所开的私立学校。这些学校往往都收容一些穷困而身世可怜,没法进入正规学校的学生,镜头下他们的神态各异,背后个个都有自己的故事。而这些学校本身也很缺乏资源,老师有许多是志愿义工、僧人,他们在学校里往往担任许多角色,例如二十三岁的拉萨女子巴桑,本是西藏拉萨百慈古籍研究室藏文专业,她在云南村校里教藏文,每天六点起身读经,七点为全校煮早饭,并打算长期呆下去。这个人是多么平凡,又是多么不平凡。在这本书里,每个人都是不同的。故事会感动你,但却不损被访者的尊严,你不会觉得被访者是等待你去施舍的可怜虫。

《看.CAN》的采访写法也和一般大众媒体不一样,相对于实际的细节,采访者更著重记录下每个被访者口中偶然说出的诗意句子。

在“复新学校”里写到志愿者不停浮动来来去去,造成了学生重复某处情感模式,“习惯性地感动”,而外来的志愿者又自动寻找令自己感动的元素。这些复杂深刻又无奈的事,都是一般纯粹鼓励我们关怀弱势的慈善节目所不会提到的。因此,“非常教育”不单指非常规性的教育,不止是“正常”教育的补充、延伸、额外,而更是所谓“正常”教育所无法触碰的一个神奇世界,它有缺乏,但又异常丰盛,因此不需要你施舍,反而它在规劝你。

《看.CAN》与一般摄影杂志相比是很不同的,它的文字很有厚度,不浮夸,往往可以把被访者还原为“人”本身,而不是“学生”、“老师”、“校长”这些身份。我觉得反而是在设计和图像方面,它还该再下点功夫经营一下。看这本书,不单是知道一些令人感动的故事,更重要的是它展示了某种理解和表述弱势的方法和角度。