在《港區國安法》3周年之際,一份由香港匿名研究團隊撰寫的《國安法研究報告》獲公開。除了詳細分析《國安法》從哪三種方式對社會進行審查,報告還帶出一個重點,就是「香港公民社會未消亡」,仍有不少人在本土努力。研究團隊期望,國際社會在困難時期持續關注香港,海外人士則可以繼續建立備份資料,及建立討論平台讓大家交換意見、資訊。

《港區國安法》實施3年,香港已變得不一樣,民主派、擁有開放討論聲音的公民社會、公民團體等幾乎蕩然無存。雖然聲音愈漸微弱,但並不等同政權的打壓已經結束。一班香港研究者匿名發布《國安法後:香港法律/非法律審查手段研究 報告》,以「來自政府的法律手法」、「來自政府的非法律手法」及 「來自非政府的非法律手法」三層框架,去闡述審查機制如何在香港發生。

報告並以「新聞媒體界」、「文化、藝術與出版界」、「社會整體的政治表達」、「社會整體訊息流通」和「社會整體資金流通」這5個範疇為例,講述《國安法》的影響。當中包括傳媒機構《蘋果日報》和《立場新聞》被迫關閉、展演與出版品遭事前政治審查、公共集會遊行空間遭限制等,當局希望令異議聲音消失,並造成寒蟬效應。

報告提及,在《國安法》生效首年,是國安處大抓捕的高峰期。至去年,雖然拘捕人數僅佔2021年總人數不到4成,但拘捕對象有擴大的趨勢,例如更大範圍拘捕在網上表達意見的市民。

台灣外籍移工紀錄片 在港也遭受查禁播

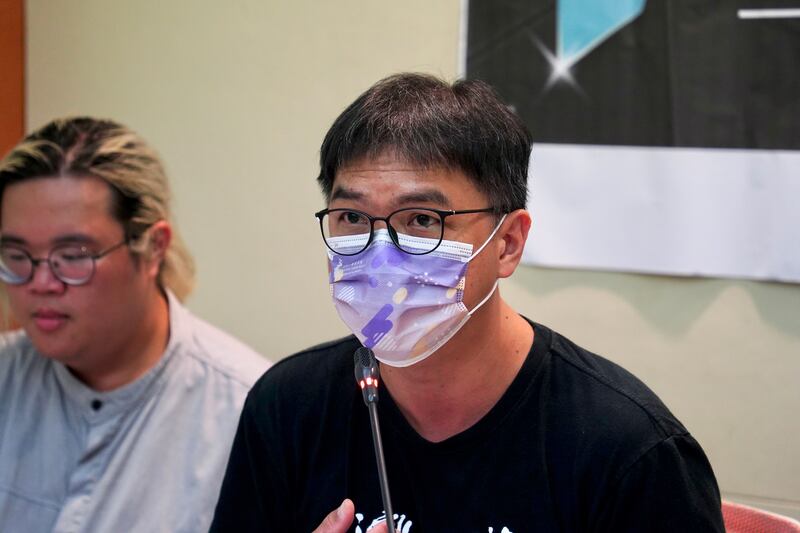

台灣人權促進會、香港邊城青年、台灣香港協會、民間司法改革會基金會等在台公民團體,周五(30日)召開記者會,向台灣社會公布此報告,希望大眾廣傳。台灣人權促進會秘書長施逸翔舉例,去年關注外籍移工議題的台灣導演曾文珍的紀錄片《逃跑的人》, 題材主要講述台灣的越南移工。紀錄片有幸被邀請在香港「影像無國界電影節」播出,但主辦單位要求曾文珍把影片中移工在台灣遊行的一幕刪掉,否則不能播出,最終曾文珍拒絕。施逸翔認為這件事正正反映《國安法》的影響非常嚴峻。

施逸翔說:非政府組織或者是一些文化單位,因為《國安法》的影響開始進行文化活動的審查。我覺得非常荒謬,內容完全跟香港沒有關係,然後是在台灣的行動,但卻因此被審查。可見這個香港《國安法》的影響不止是香港媒體、公民社會的打壓,就連台灣電影工作者,這麼不敏感的電影內容都會被審查甚至拒絕上映。

他指,上述例子正正體現了「非政府非法律手法進行審查」,還有就是官媒的追擊和騷擾。另外法律手段方面,報告說除了實行《港區國安法》,港府亦動用殖民時期的法律如《煽動罪》、《公安條例》,同時進一步以「維護國安」為由,去推動各方面的修法,令港府限制公民活動的權力更大、更細緻。

至於「來自政府的非法律手法」,則有審查公共空間展示的書籍、因創作內容終止資助等,例如《理大圍城》的發行商「影意志」在被官媒高調批評違反《國安法》後,藝發局表示為避免讓人誤會創作有「美化暴動、分裂或顛覆國家政權的用意」終止對其資助。

香港公民社會仍未消亡 本土還有很多人在努力

在香港不能再高調地發聲,仍在港的人與海外的人接觸也變得小心,在資訊流通度減少的情況下,或令人覺得香港公民社會已滅亡。但香港邊城青年秘書長馮詔天強調,雖然中共或港府一直想利用人們對於未知的恐懼,而不敢發聲或行動,但其實香港本土還有很多人在有限空間努力。報告就是要打破未知的恐懼,讓大家了解現在《國安法》下的影響及執行方式如何。

馮詔天說:看完這份報告不要誤會香港公民社會已經消亡。「反送中運動」的確已經結束,可是其實香港人爭取民主的運動並不會因此完結。我們也知道,在香港本土裡的確還有很多人在努力。本土跟離散海外的港人其實不一定是二分法割裂,所以其實我們在有限的空間我們還是可以繼續去合作、連結,然後在有限空間爭取香港人的民主。

台灣香港協會理事長桑普同意「香港人心未死」,他強調當局愈打壓,大家愈無懼。桑普說:「願榮光歸香港這個事情,更獲得香港人購買音樂來起義,可以看到他愈打壓,我們愈不怕,來進行反抗。」

研究團隊期望國際社會 在困難時期持續關注香港

桑普續提醒,報告研究團隊期望,國際社會在困難時期持續關注香港,並以更靈活的方式和在地的公民社會保持連結,包括海外建立備份資料及建立討論平台讓港人交換意見;同時透過國際交流專案合作等方式,與仍在堅持的香港在地公民社會成員同行,讓他們可以持續因應環境的變化更新風險評估。

記者:淳音 責編:李世民 網編:江復