北京「無印良品」起訴日本「無印良品」商標侵權,近日北京「無印良品」再獲勝訴。在這場綿延多年的「山寨告正版」案中,正版的日方始終在落於下風。有日本時評人認為,中國靠竊取知識產權等不當手段「彎道超車」,終會令自己與世界割裂。

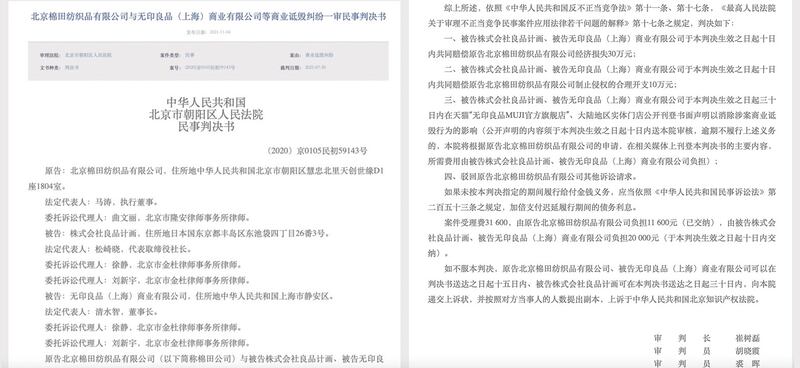

周四(4日),北京法院審判信息網公布了北京「無印良品」的母公司北京棉田紡織品起訴日本知名品牌「無印良品」「商業詆毀糾紛案」一案的 法律文書。

主審法院北京朝陽區人民法院於今年7月30日做出判決,判日本「無印良品」的上海分公司及該品牌的日本總公司——「株式會社良品計劃」賠償北京棉田40萬元人民幣(6.24萬美元)。

矢板明夫:中國拿石頭砸自己的腳 將被國際社會拋棄

日本資深記者矢板明夫在接受本台採訪時表示,中國作為發展中國家,一直山寨他國產品,國際社會以往並未過多追究,冀望中國透過經濟發展變成守規則的大國,但事與願違,大國崛起後,中國濫以司法為名,對外企設置「野蠻規則」。

矢板明夫說:全世界都知道,「無印良品」是世界品牌,你後發的學人家,反而惡人先告狀。在中國作為發展中國家的時候,學國際商標的這種假貨是非常多的,國際社會沒跟你計較,是期待你變成大國之後遵守國際的遊戲規則。但是現在的中國經濟強了以後,反而是自己制定了一套毫不講理的規則,完全是毫無法制的,會給外國的企業進中國市場增加巨大的成本。

該案判決結果曝光後,中國傳媒紛紛以《北京「無印良品」起訴日本「無印良品」,又贏了》為題進行報道。

對此,矢板明夫認為,該案例引起中國民族主義者叫好,但中國政府短視保護山寨和本國企業的行為將使它被國際社會拋棄。

矢板明夫說:當中國放棄遵守大家的規則,中國改革開放多年以來最重要的一個是資金、一個是技術、一個是國際市場的互信程度,這些都會受到致命性的損失,這個長期來說,中國自己的經濟會有非常大的傷害,某種意義來講,中國要跟全世界切割。

日本生活多年的維吾爾人A.K早前曾批評日本「無印良品」使用「新疆綿」,但針對該案的判決,他依然捍衛日本「無印良品」對商標和知識產權的權利。他認為,該案是中國在全球瘋狂竊取知識產權的縮影。A.K指出,中國企業竊取國際品牌商標的情況屢見不鮮,其背後是中國政府的撐腰。

A.K說:日本「無印良品」是一個家喻戶曉的品牌,在中國,這個山寨版打贏正版,「無印良品」絕對不是唯一的,這些公司後面是有國家、中共政權的支持。這說明這個國家已經不正常了,假的變成真的,真的變成假的,大多數人都知道中國是一個山寨大國。

本台就該案判決結果採訪北京棉田公司,該公司法務部門工作人員以沒有權限為由拒絕接受採訪。

北京棉田法務部門工作人員說:對不起啊!不方便回答,我沒有權限,你要直接來我們公司面談。

被指山寨的北京棉田於2001年在中國搶註「無印良品」中文商標,核定使用範圍是24類棉紡製品。2011年6月,北京「無印良品」公司成立,棉田公司為其投資人和子公司,當月,北京棉田其授權北京「無印良品」公司在中國獨家使用該商標。從2017年起,北京「無印良品」和棉田公司多次對正版的日本「無印良品」提起訴訟,日方多次敗訴。

其中2019年11月,北京高級法院終審判決日本「株式會社良品計劃」對北京「無印良品」和棉田公司構成商標侵權,並判賠近63萬元人民幣(9.83萬美元),以及發聲明消除「侵權影響」等。

其後,日本「株式會社良品計劃」及其分公司上海「無印良品」在「 無印良品 MUJI 官方旗艦店 」按判決要求發表聲明,陳明「無印良品」自1980年在日本誕生以來,在全球開設店鋪並註冊「無印良品 」和 「MUJI」商標。在中國大陸境內,也在幾乎在所有的商品領域都註冊了「無印良品」 商標,僅在布、毛巾、床罩等商品類別的部分產品上,被「其他公司」搶註了 「無印良品 」商標。因此,公司在中國大陸範圍內,針對這些商品不能使用 「無印良品 」商標,但於 2014 年及 2015 年「錯誤」使用了該商標,為消除上述行為給北京棉田公司等造成的影響,已對上述商品的商標標註情況進行了整改。

針對該聲明,北京棉田公司再次興訴,指控日本「株式會社良品計劃」及上海「無印良品」的聲明是指棉田公司搶註商標,是「不法之徒」,而非日本「無印良品」侵權的受害者。結合株式會社良品計劃等二被告發布聲明的前後文,足以導致公眾將上述「其他公司」 與棉田公司畫上等號,認為棉田公司搶註了株式會社良品計劃等二被告的「無印良品」商標,是不法之徒,而非兩個民事案件的真正受害者。

該指控得到北京朝陽法院的支持,認為「搶註」的陳述中包含行為不法的否定性評判,這「不符合客觀事實」,屬於貶損棉田公司聲譽。因此判決日本株式會社良品計劃及無印良品上海公司賠償北京無印良品經濟損失 30 萬元人民幣、制止侵權的開支 10 萬元人民幣,並在網上旗艦店、大陸實體店刊登聲明以消除商業詆毀影響。

正版的日本「無印良品」在上世紀80年代誕生於日本,很快以產品質量和新疑實用的設計成為國際知名品牌。2005年「無印良品」上海公司成立。目前在中國有逾200家門店。

記者:吳亦桐/胡凱文 責編:方德豪 網編:劉定堅