中国驻法大使卢沙野有关乌克兰主权的言论引发外交风波之际,外界同时关注俄乌局势以及中国对这场战争的态度变化。本周一,多位美国学者针对俄乌战争与台海局势的对比进行了讨论。

近日,中国驻法国大使卢沙野在接受媒体采访时的言论引发外界热议。在法国电视台的采访中,卢沙野公开表达的信息是:从前苏联独立出来的东欧国家和地区没有主权地位。此番言论立即引发欧洲各国强烈反弹。

近八十名欧洲议员本周日在法国《世界报》(Le Monde)发表公开信,呼吁法国外交部立即驱逐卢沙野。同时,波罗的海国家爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛也都召见了派驻当地的中国外交官要求对此予以解释。

卢沙野素来是中国“战狼”外交中勇于表达鹰派立场的一员。他此前曾在接受媒体专访时声称,“若中国统一台湾,会对台湾人进行‘再教育’,以培养台湾人民的爱国情怀”。他的发言当时也曾触动国际舆论的敏感神经,引发各界热议。美国新闻网站“政治”(Politico)更将卢沙野评选为2022年中国外交战狼的前5名。

不过,在卢沙野近日的发言震惊欧洲各国后,中国官方似乎也打算与卢沙野切割。中国外交部发言人毛宁本周一在例行记者会上表示,“前苏联是联邦制国家,对外作为一个整体具有国际法主体地位。这不否认苏联解体后,各加盟共和国具有主权国家地位。”与此同时,中国驻法国大使馆也在官网上以法文写道,“卢沙野大使有关乌克兰的言论不是政策声明,而是表达个人观点,不应该被过度解读。”

外界注意到,卢沙野的“战狼”姿态虽在欧洲引发外交风波,但其有关对乌克兰主权的质疑,也似乎在某种程度上暗示了北京吞并台湾的野心。那么,目前俄乌局势的发展究竟会如何影响北京对台湾问题的态度呢?

美智库辩论:美国是否应花费军力援助乌克兰?

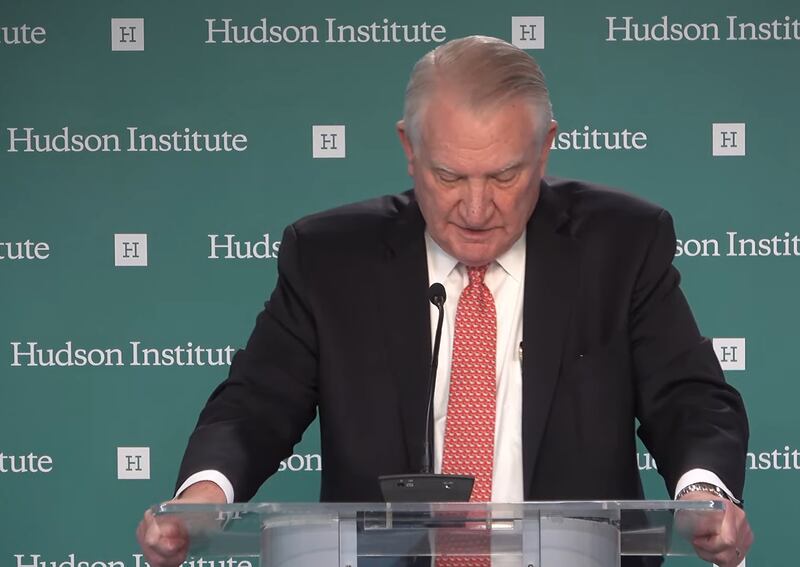

本周一,美国华盛顿智库哈德逊研究所(Hudson Institute)针对“美国是否应持续援助乌克兰,或应将军事重点转向台海”的问题举行了一场研讨会。

哈德逊研究所主席沃尔特斯(John Walters)认为,美国应该持续将军力投注于乌克兰。他表示,协助乌克兰战胜俄罗斯能够加强美国民众对台湾的支持:“在俄乌战争中取胜,能加强(美国)国内对于捍卫台湾的决心;如果从乌克兰撤退,则会加强孤立主义者的立场。如果放弃乌克兰,(在面对台海冲突时)民众不可能转而支持台湾。”

学者:撤出乌克兰将使盟友对美国失去信心

沃尔特斯指出,美国在乌克兰战争中的表现代表着美国能否实现对其他国家的安全承诺,由此也才能使盟友各国在台海问题上更加团结。

他说:“乌克兰是美国能否向盟友实践安全承诺的试金石,……持续帮助乌克兰,将俄罗斯驱离乌克兰领土,会使美国的盟友以及对手印象深刻。但如果美国退出,其他国家会认为美国的力量不再,它们会质疑‘美国能怎么保护我们?’。这会使盟友们开始投机,并使美国的联盟分崩离析。”

沃尔特斯强调,有鉴于台海安全与俄乌战争的性质不同,因此不存在美国援助乌克兰就会忽略在台海问题上吓阻中国的问题:“打赢两场战争,所需要的武器完全不同。乌克兰需要远距离进攻性武器,而台湾尽管能受益于上述武器,但守卫台湾更需要的是美国在海、空、深海、太空,以及网络等全方面的援助。”

美前官员:比起援助乌克兰 捍卫台海才是当务之急

美国国防部前副助理部长、国家安全智库马拉松企划(Marathon Initiative)创始人之一柯伯吉(Elbridge Colby)对于援助乌克兰的问题则有不同看法。

柯伯吉认为,当前中国的军事实力强健,若是两岸发生战争,美国并不能完全确定能够取胜。因此美国应该在台湾问题上集中军事资源,以应对身为美国最强大竞争对手的中国。

柯伯吉说:“首先,在台湾问题上,我们的军事准备落后,而且问题将越来越严重;其次,乌克兰战争不会很快结束。……我们必须确定能捍卫美国最重要的国家利益:不能让中国主宰亚洲。”

柯伯吉还指出,美国只有通过威慑才能有效吓阻中国武力统一台湾的意图:“我们很难以经济方式胁迫中国不要对台动武。首先,从法国总统马克龙访中就可以知道,对中国的经济胁迫很难奏效;其次,经济胁迫就算有效,中国的态度也不太可能放软;第三,经济胁迫的手段还需要面对中国摧毁性的报复。”

记者:唐缘媛责编:何平网编:洪伟