今年6月1日是第73个国际儿童节。中国非政府组织"新公民计划"日前发布《2023中国流动人口子女现状》,揭示出当前中国流动人口子女的生存状况。由于父母在中国不同城市迁徙,这个庞大的未成年人群体正遭遇什么样的挑战?

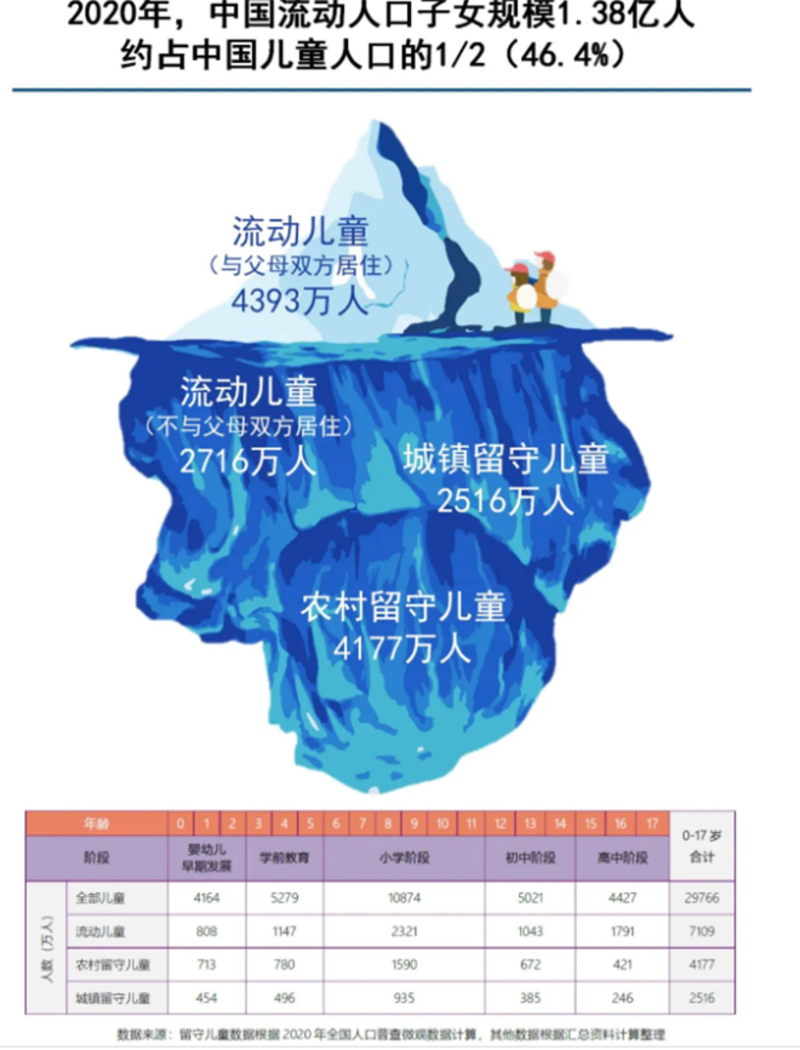

根据联合国《儿童权利公约》的定义,儿童是指18 岁以下的人口。如果不看数字,常人似乎很难想象,中国流动人口的子女人数已经达到1.38亿,占了中国儿童总数的近一半(46%)。也就是说,两个中国儿童中,就有一个是流动人口的子女。

“新公民计划”的最新报告《2023中国流动人口子女现状:事实和数据》对此作了详实的研究,数据来源包括国家统计局第七次全国人口普查、《2020年中国人口普查年鉴》及历次人口普查和调查数据中关于中国儿童人口的描述分析,以及中国国家统计局、联合国儿童基金会、联合国人口基金联合发布的《2020年中国儿童人口状况:事实与数据》等等。

在一起!在一起?

作为儿童,与父母生活在一起似乎是天经地义。但对于中国的流动人口子女来说,与父母在一起却常常是困难的。

根据“新公民计划”的这份报告,2020年,有1.08亿儿童不能与父母双方共同居住在一起,其中8922万是受人口流动影响的儿童。他们中很多因此成为留守儿童,与在外地工作的父母相隔遥远。仅河南省就有留守儿童超过600万。

与此同时,能随着父母一起迁徙的儿童只占流动人口子女总数的一半稍多(51.5%)。而在那些对于外来人口居住限制较多的城市,这种随迁率就更低。2020年,北京市流动人口子女的随迁率只有22.5%,上海也只有25%,广州为27.6%。

还有部分流动人口的子女随着父母进城之后,因为各种原因与父母分离而返乡。2021年,中国全国就有92万进城务工随迁子女独自返乡,其中大部分成为留守儿童。

不同的挑战

对于留守儿童来说,他们的挑战是不能和父母在一起,在成长期缺失父母的亲情、指导和帮助。而随父母迁居异地的儿童也依然面临很多挑战。

“新公民计划”2022年发布的《2022中国流动人口子女现状》曾着重分析了随迁子女就学的情况,显示其中80%能入读公办学校,20%入读民办学校。

但这些随迁子女在异地入读公办学校时,常常会遭遇不公平待遇。身在纽约的非营利组织“劳工观察”创始人李强介绍说,中国随迁子女要入读本地公立学校,一般都要交一笔本地居民不必承担的赞助费,“你想想,打工的一对夫妻一年收入还不到10万元人民币,还需要加班加点,然后一个小孩上学就要赞助一、两万。”

李强指出,中国针对流动人口子女歧视性的规定还体现在一些只有本地居民才能享有的财政补助上,“比如餐饮补助,和学校对低收入群体的补助,还有校车补助,有各种各样由财政支付、但外来工无法享有的补助。”

目前身在荷兰的异议人士林生亮来自深圳。在这个外地务工人员大量聚集的城市,人脉甚广的林生亮常常会被人央求帮助办理外地工子女的入学资质,“我身边很多人都是这种情况,他们很痛苦。每年到孩子入学的时候,我就觉得他们像是人质被绑架一样,非常痛苦。”

在林生亮看来,对于一般的外地务工人员,其子女入读公立学校的条件显得比较苛刻,“你要交社保,还要有租赁(租房)合同,你才能进公立学校读书,否则就读不了公立学校,要去私立学校就要收费,私立学校的师资等各方面条件又不够好。”

深圳从至少十年前就开始实行“积分入学”的做法,对深圳户籍和符合深圳市就读条件的非深圳户籍儿童实行统一积分,根据申请儿童监护人的户籍、住房以及父母学历、职称高低等情况,进行打分排名,排名高的优先入学。这种做法似乎是为了冲破户籍与非户籍之间的屏障,但这种做法是否科学和公平,外界依然有不少质疑。

据中国官媒人民网2013年报道,中国教育科学研究院研究员储朝晖认为,这种积分制实则是负向政策,在义务教育阶段对受教育对象进行分门别类的划分就是对受教育者权利的侵犯,从本质上说也是违法行为。

林生亮则观察到,这种表面公平的积分制有很多猫腻,很多时候排名都是暗箱操作,积分排名不公布,这也是引发教育平权运动的原因之一,“后来很多人去搞教育平权,去搞示威游行,后来才把这种做法稍微公平一点点。”

但这里的公平似乎并没有取得普遍的认可,人们仍然可以经常在社媒上看到对于流动人口子女无法得到公平教育权利的抱怨。

工作也受歧视

不仅上学得不到公平,这些外来务工人员的未成年子女想去工作也同样会遭到歧视。

林生亮介绍说,在深圳,一半的工作没有歧视性的规定,但与政府有关联的企事业单位就会有地域性规定,比如网格员、学校的行政后勤人员、水电燃气公司等单位就只会招聘深圳本地户口的子女。

李强则观察到,这种现象是全国性的,只是各地方程度不同,“比如保安类协助公务员工作的编制外工作,这种工作一般都要招收本地村镇人口的子女,外来工的子女要想找到这种工作都是很困难的。”

林生亮说,无论是上学还是就业,这些针对外来务工人员子女的做法都显失公平,“纳税人人人平等,作为外来务工人员来到这座城市,作出了那么多贡献,他们也同样缴这个税。”

记者:王允 责编:何平 网编:洪伟