一、李奇微亲临前线

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行韩战系列节目。

在之前的十三讲中,我们回顾了韩战的起源和韩战头半年多的战争进程,介绍了在战争进行半年时国际社会为和平所作的努力。今天,我们将进行第十四讲《夺回三八线》,讲述1951年2月—4月间联合国军在李奇微的策划下,频频发动反攻,收复韩国首都首尔、夺回三八线的经过。

我们先从两个历史场景开始说起。

1951年3月19日中午,在位于朝鲜半岛中部、三八线以南不远处的城市春川上空,美第8集团军司令李奇微将军乘坐着一架小型飞机低空盘旋。这架飞机上只有两人,分别是李奇微富有冒险精神的飞行员迈克·林奇上尉和李奇微本人。当飞机下降到能看清地面房子的高度时,两人仍未发现任何敌人的踪迹踪影。于是,李奇微决定进行一次大胆的行动:由他和林奇两人占领这座城市。

在李奇微的指令下,林奇依靠高超的飞行技术,将飞机“降到电线以下,擦着边儿滑行躲过一座石桥,接着马上降得更低以避开更多的电线;最后在通往火车站的一条又脏又窄的公路上着陆”了。(约翰·托兰:《漫长的战斗》第二十九章《李奇微在行动》)飞机落地之后,两人各自手持一支卡宾枪钻出机舱。随后,林奇对李奇微说道“掩护我”,并持枪跑向最近的房子。这时,一阵声音从房子的地下室传来,林奇立即持枪瞄准,却发现从房子里钻出了一个笑着的小男孩和十几个平民。随着两人沿街行进,越来越多好奇而友好的韩国民众钻出房子走到了街上,却没有任何中共或北韩军人的影子。两人随即检查了附近的桥,发现上面没有任何爆炸物。就在这时,美国骑兵第1师的车队开了过来,车上的官兵们惊讶地发现,他们的集团军总司令已经先他们一步,收复了春川这座重镇。(约翰·托兰:《漫长的战斗》第二十九章《李奇微在行动》;李奇微:《朝鲜战争》第五章)

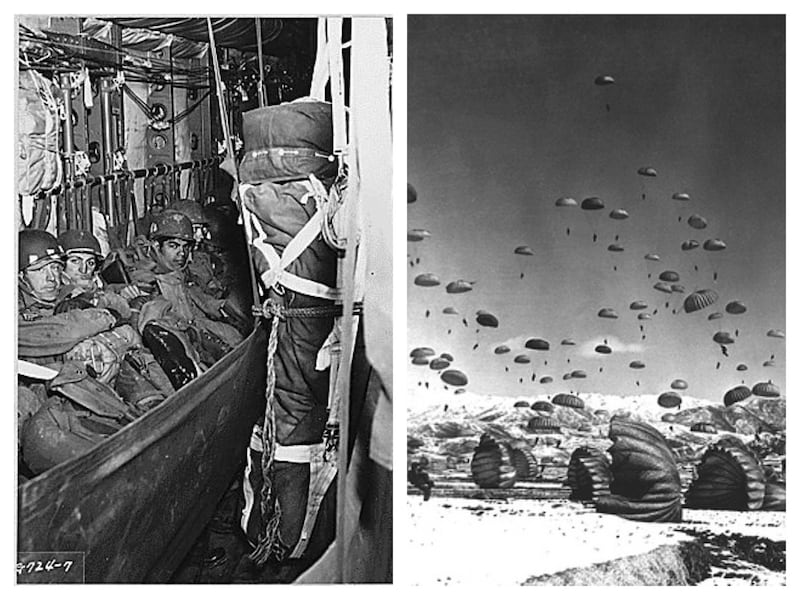

四天之后,在1951年3月23日早上,李奇微再次参加了前线的战斗。这一次,在李奇微的策划下,美国第187空降团在三八线西部以南不远处的村庄汶山里附近进行了空降作战,希望堵截中共军向北逃跑的退路。这一次,林奇将飞机降落在了一条大堤上。而在降落点周围,美国伞兵正在和中共军激烈地交火。在子弹横飞的情况下,李奇微走下大堤,视察了正在勇敢作战的部队。林奇则在现场组织起一批士兵,拔掉了中共军的一处机枪掩体,捉到了四名俘虏。当有士兵在战场上发现李奇微时,惊呼道:“上帝!那不是李奇微将军吗!”(约翰·托兰:《漫长的战斗》第二十九章《李奇微在行动》)

李奇微的两次上述行动,只是1951年2月—4月间联合国军气势如虹的反攻的一部分。与他并肩作战的,则是美第8集团军的23万名官兵。这也是自中共军直接参加战争以来,联合国军第一次进行长时间的连续攻势。那么,联合国军在这一阶段的反攻是怎么进行的?共产极权阵营的军队在这一阶段,为什么会在战场上频频后退?要明白这些问题,我们就要首先回顾一下此前的战况。

二、斯大林与毛泽东认清现实

如上一讲所述,中共、北韩联军在1950年底发动“第三次战役”,并在1月上旬侵占了韩国首都首尔。在识破中共军“星期攻势”本质的情况下,李奇微制定了一套应对战术,首先命令部队后撤到三七线,而后在敌人结束“星期攻势”、转入休整的情况下,于1月25日发起反攻。在西线,美国第1军和第9军发动了“狼狗作战”和“霹雳作战”,重创了中共第50军,将战线推回汉江南岸,与首尔仅有一江之隔。在中线,美国第10军和韩国第3军在2月发起了“围捕作战”,随即遭遇到中共、北韩联军集结重兵展开的“二月攻势”。尽管中共、北韩联军在横城击溃了韩国第3军,但随后又在2月13日—15日的砥平里之战中惨败,其“二月攻势”也由此被联合国军粉碎。到1951年2月16日,中共、北韩联军的“二月攻势”完全结束,共产极权军队开始全线北撤。

在共产极权阵营编写的战史中,1951年1月25日—2月16日间的作战被称为“第四次战役第一阶段”。在这一阶段,双方互相进行着一进一退的攻防,最终以联合国军的胜利告终。此后两个多月的作战,则被共产极权阵营称为“第四次战役第二阶段”。在这个阶段,联合国军转入了全线反攻,中共、北韩联军则一直在步步后退。

如前所述,自从1950年12月以来,作为前线中共军总指挥官的彭德怀因为部队伤亡惨重,一直不愿意继续进攻、在三八线以南作战。然而,在斯大林和毛泽东的严令下,他不得不发动“第三次战役”,但却在攻下首尔后迅速结束了这次进攻。此后,彭德怀又希望将部队迅速撤回,不愿在汉江南岸进行代价巨大的防御战。而他的这种现实考虑,依然被斯大林和毛泽东否决,结果导致了中共第50军的失败和惨重损失。随着“二月攻势”的惨败,中共、北韩联军的损失已经达到彭德怀无法忍受的程度。1951年2月17日,彭德怀与北韩要员朴一禹联名发布命令,要求各部“转入运动防御”,“采取以空间换取时间的方针”步步后撤,为后续中共军队进入前线争取时间。根据彭德怀的计划,七个中共军(第13兵团的六个军及第9兵团第26军)和五个北韩军团(第1、2、3、4、5军团)在三八线以南构筑了两道防御阵地,准备迎接联合国军即将发动的反攻。

在1951年2月,鉴于前线兵力不足,中共决定向朝鲜半岛增兵,从而替换已经连续作战、伤亡惨重、疲惫至极的中共第13兵团。在中共中央军委的命令下,正在后方休整补充的第9兵团与第一野战军的第19兵团、第二野战军的第3兵团共九个军被编为“第二番”部队;华北野战军的第20兵团两个军及其它临时抽调的四个军,连同第13兵团的四个军(第38、39、40、42军)则被编为“第三番”部队,从而实行“轮番作战的方针”。根据中共高层的计划,第二番部队将在1951年4月上旬抵达前线,从而接替第13兵团六个军的作战任务。2月中旬至3月底,中共第二、第三番部队陆续进入朝鲜半岛,兵力空前的中共大军开始向前线集中。这样,中共第13兵团在前线的作战任务,就变成了尽力维持战线,从而给援军赶往前线争取时间。(中国“军事社会科学院”编:《抗美援朝战争史》第二卷第十三章)这种新局势,就是彭德怀制定“以空间换取时间”作战方针的背景。

2月20日,彭德怀前往北京,并在此后数日内说服了以毛泽东为首的中共高层,使中共高层意识到中共、北韩联军实力不足,不可能轻易取胜。3月1日,毛泽东致电斯大林,表示“敌人不被大部消灭,是不会退出朝鲜的,而消灭这些敌军则需要时间。因此,朝鲜战争有长期化的可能,至少我应做两年的准备”,“在此种情况下,我军拟让敌人进至三八线南北地区,在我第二番志愿部队9个军到齐后,再进行有利的新战役。”在这封电报中,毛泽东也向斯大林表示,“中国志愿军在前4次战役中的战斗和非战斗损失(阵亡、负伤和其他原因丧失战斗力)为10万多人。为了弥补此一损失,需要用12万老兵和新兵。”(《毛泽东关于准备在朝鲜采取轮番作战的方针致史达林电(1951年3月1日)》,沈志华:《朝鲜战争:俄国档案馆的解密档案》中册)由这段文字可以看出,到此时为止,中共军在朝鲜半岛应已有12万人左右阵亡或失去了战斗力。而这一数字,还不包括轻伤后归队或仍有战斗力的大量人员。中共军在朝鲜半岛上伤亡的惨重,由此可见一斑。3月3日,斯大林复电毛泽东,表示同意毛泽东“关于朝鲜未来战役的看法”,并提出会加大对中共、北韩联军的空中支援,“将别洛夫将军指挥的第151、第324两个歼击机师的基地转移到朝鲜境内,以掩护中朝军队的后方。”(《史达林关于苏联空军入朝问题致毛泽东电(1951年3月3日)》,沈志华:《朝鲜战争:俄国档案馆的解密档案》中册)这样,在现实面前,斯大林和毛泽东狂热的头脑终于冷静下来,开始准备进行长期作战。

三、联合国军的连续反攻

在联合国军方面,随着中共、北韩联军的“二月攻势”被粉碎,李奇微立即命令部队转入反攻。2月21日,联合国军发起“屠夫作战”,全线北进,旨在阻止中共、北韩联军取得“休整和重新编成的充裕时间。”美第8集团军的五个军由西到东,按照美国第1军、美国第9军、美国第10军、韩国第3军和韩国第1军的顺序一字排开,横贯朝鲜半岛,向北按部就班地推进。到3月6日,各军都粉碎了当面中共、北韩军的抵抗,推进到西起汉江南岸,东至韩国东海岸、三八线以南不远处的城镇江陵一线,整条战线“没有间隙,也没有大凸凹现象”,距离三八线约有50公里。(日本陆战史普及会编:《朝鲜战争》第八卷第二章)

紧接着,李奇微不给中共、北韩联军任何喘息机会,立刻发起了新的攻势“撕裂者作战”,力图收复首尔、将战线推回三八线。在西线,美第1军在3月7日于猛烈炮火的掩护下成功强渡汉江。在美第1军东面,美第9军在攻势开始后向春川挺进。在中线和东线,美第10军和两个韩国军则在朝鲜半岛中部的山地间奋勇前进,夺取了一个又一个陡峭的山头,驱赶或消灭了那上面的小股中共、北韩军队。对于韩国军队在这些山地战斗中的表现,李奇微给予了高度评价,表示尽管韩军“得力的指挥人员仍然非常缺乏”,但他们的“作战技能”已经“有了很大提高”,有的部队甚至“可以同第8集团军的任何部队媲美”。(李奇微:《朝鲜战争》第五章)

到3月中旬,各条战线都取得了巨大进展。在西线,由韩国名将白善烨将军指挥、归属于美国第1军的韩国第1师在3月15日收复了大韩民国首都首尔。在美国第1军东面,李奇微本人和他的飞行员林奇如本讲开头所说的那样,在3月19日传奇般地收复了春川,并与冲入城中的美国第9军部队会合。23日,李奇微和林奇又与美军空降兵一同进行了汶山里空降作战。然而,由于中共、北韩军的后撤速度实在太快,此次空降没有切断任何成建制敌军的退路。到3月31日,联合国军进抵三八线一线。至此,中共、北韩联军被赶回了三八线以北。

这时,联合国军再一次遇到了是否应该跨过三八线的问题。事实上,自从开战以来,双方的军队已经多次越过三八线了,跨过这条分界线的先例早已被打破。到这个时候,华盛顿方面认为,是否跨过三八线攻入北韩已经不再具备多大政治意义,而是一个纯粹的军事问题。在李奇微看来,三八线缺乏战略意义,在军事上也无法防守,因此跨过三八线是最佳选择。在联合国军总司令麦克阿瑟将军的同意之下,李奇微于4月5日发起“狂暴作战”,命令各部向三八线以北20公里、基本与三八线平行的一条目标线推进。在李奇微制定的作战计划中,这条目标线被命名为“堪萨斯线”。4月9日,左翼的美第1、第9军进抵“堪萨斯线”,东海岸的韩国第1军则在舰炮掩护下迅速向北突破。但在中线,美第10军和韩国第3军则因地形险峻,进展较为缓慢。

到4月中旬,尽管中共军在中线打开了面积达39平方公里的华川水库的闸门,试图对美军进行“水攻”,但美第9军还是在4月16日攻克了华川水库。由于左翼进展迅速,李奇微又在西线设置了一条更为前出的、名为“犹他线”的目标线。尽管中共、北韩联军在全线燃起大火,试图以烟火阻止联合国军的空袭和进攻,但美第1军和第9军还是在4月19日进抵“犹他线”。而在“犹他线”以北不远处,李奇微再划出一条名为“怀俄明线”的新目标线,命令美第1、第9军在4月21日继续进攻,不给敌人喘息的时间。然而,就在这时,兵力前所未有地庞大的中共、北韩大军已经在联合国军前方虎视眈眈,准备发起韩战中规模最大的攻势,也就是共产极权阵营所说的“第五次战役”。但在讲述这次规模浩大的作战之前,我们首先需要关注在1951年4月发生在联合国军中的一起人事变动——战功卓著的联合国军总司令麦克阿瑟将军,在4月11日,突然震惊地得知自己被杜鲁门总统免职了。(李奇微:《朝鲜战争》第五章;日本陆战史普及会编:《朝鲜战争》第八卷第二至第四章;贝文·亚历山大:《朝鲜:我们第一次战败》第五十二章《北上“堪萨斯线”》)