一、火海对人海:血红的临津江

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行韩战系列节目。

在之前的十五讲中,我们讲述了韩战的起源、韩战开头十个月的进程与麦克阿瑟将军被杜鲁门总统免职的经过,也介绍了在这一时期内国际局势的演变。今天,我们将进行第十六讲《大军决战·上》,开始讲述发生在1951年4月—6月间韩战最大规模的战役。

我们还是从一个历史场景开始说起。

1951年4月24日,在朝鲜半岛中部的临津江南岸,刚刚渡江的中共第19兵团第64军遭到了联合国军的顽强阻击。由于部队进展不利,该军的三个师拥挤在临津江南岸的狭长地带,兵力部署十分密集。在同一天,中共第65军的两个师也渡过了临津江。一时之间,在临津江以南20平方公里的狭小区域内,竟拥挤着五个中共师数以万计的部队。联合国军自然不会放过这样的好机会。在联合国军航空兵、炮兵火力的猛烈打击下,挤作一团的中共军遭到了极其沉重的打击。对于不少亲历当时情形的中共老兵来说,那时的情景如同梦魇。

据时任中共第65军第195师师部军官的杜振英回忆,部队渡江时正遇上涨潮,“桥是没在江水下的,美国大兵从飞机上投下燃烧弹、汽油弹,有个卫生队61个人几乎全炸死在那里。江水都染红了。”(《93岁老兵杜振英的峥嵘岁月》,《保定晚报》2020年12月10日)指挥此战的中共第19兵团司令杨得志在其回忆录中说:“五个师拥挤在临津江南岸约20平方公里的狭长地区里,遭到了敌炮兵、航空兵的火力突击,伤亡很大。现在想起来,依然是十分痛心的。”(杨得志:《杨得志回忆录》,北京:中国“解放军出版社”,2011年)对于此次作战的伤亡,中共官方一向讳莫如深。然而,从上述描述中,不难看出中共军在此战中的惨重伤亡。

事实上,中共第64军和第65军在临津江一带的遭遇,仅是一场庞大攻势中的一小部分。这场由共产极权阵营发起的攻势,被联合国军称为“春季攻势”,共产极权阵营则称之为“第五次战役”。面对联合国军的优势火力,中共、北韩联军在这次攻势中集结了规模空前的兵力,试图以不计代价的疯狂冲击击败联合国军,从而引发了交战双方在韩战中最大规模的决战。这次决战,在韩战历史中至关重要,最终定下了此后两年战争的走向。要理解此后韩战的进程,我们就需要了解这次决战的经过。

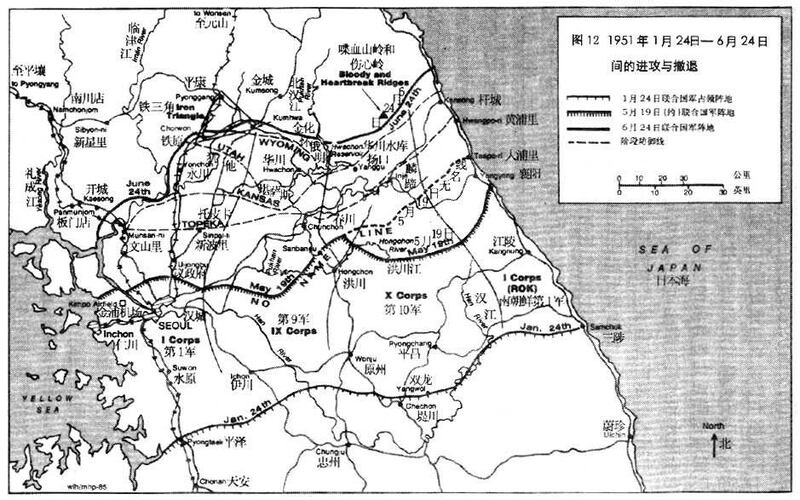

二、空前的大军:中共北韩联军策划“第五次战役”

如上一讲所述,在1951年2月—4月间,粉碎了中共、北韩联军“二月攻势”的联合国军在李奇微的指挥下,发动了持续不断的反攻。联合国军各部由西到东,按照美国第1军、美国第9军、美国第10军、韩国第3军、韩国第1军的顺序排列成了一条横贯朝鲜半岛的紧密战线,向北步步为营地推进,并收复了韩国首都首尔。到1951年3月底,中共、北韩联军被赶回了三八线以北。随后,联合国军在4月5日发起“狂暴作战”,向三八线以北约20公里处的“堪萨斯线”挺进。由于左翼的美第1、第9军进展迅速,李奇微又依次命令左翼部队向更北面的“犹他线”和“怀俄明线”进军。

4月21日,联合国军中央和右翼的部队已经身处“堪萨斯线”,而左翼部队则开始从“犹他线”向“怀俄明线”进攻。第二天白天,美第1、第9军遭遇的抵抗变得激烈起来。在交战中,联合国军抓获了数名来自中共第3兵团和第9兵团的战俘。这确凿无疑地表明,大量新加入战场的中共部队已出现在前线。事实上,这些中共军马上就要发起一场超大规模的攻势了。(比利·莫斯曼:《潮涨潮落》第二十章《向铁三角推进》)

对于此次攻势,中共、北韩方面早在1951年3月上旬就开始了策划。如前所述,在1951年2月,中共中央军委将第一野战军第19兵团、第二野战军第3兵团和第三野战军第9兵团编为“第二番”部队,将华北野战军第20兵团和临时抽调的四个军、连同第13兵团的四个军编为“第三番”部队,陆续派往朝鲜半岛,从而施行“轮番作战”。到3月底,中共第二、第三番部队都进入了朝鲜半岛。

其中,第二番部队开往前线,准备接替疲惫已极的第四野战军第13兵团。在同一个月,彭德怀电令第19、第3、第9兵团指挥人员,表示这三个兵团应在联合国军持续北进的情况下,将其“诱至便于歼击地区”,而后发起歼灭作战。此时,战场上的中共军兵力已达到约100万,北韩军也拥有35万兵力。坐拥130余万大军的彭德怀一改此前的谨慎,也变得狂热起来,认为中共、北韩联军已足以发动一场大规模的攻势了。

4月6日,所谓的中国“志愿军”司令部召开党委扩大会议。在会上,彭德怀发表讲话,表示“反攻时机,以现在为最好”,决定发动“第五次战役”,“消灭敌人几个师,粉碎敌人的计划,夺回主动权”。4月10日,彭德怀致电毛泽东,表示他将以第3兵团为中央、第19及第9兵团为两翼,对西线联合国军发起攻击,“以各个分割歼灭敌人,力求在三八线以北歼灭敌人几个师,得手后再向敌纵深发展”。

4月13日,毛泽东复电彭德怀,表示同意他的作战计划。(中国“军事社会科学院”编:《抗美援朝战争史》第二卷第十七章)4月18日,彭德怀向各部下达命令,要求在21日或22日黄昏前“发起战役反击”。4月21日,中共、北韩军“联合司令部”发布了正式作战命令,要求各部将攻势的开始日期定为4月22日。介时,北韩第1军团、中共第19、第3、第9兵团将由西到东依次排开,集中绝对优势兵力向美第1、第9军进攻。北韩第3、第5军团则将在东线发起策应攻击,在以一部牵制美国第10军的同时,以主力攻击韩国第3军的战线。

此次作战,联合国军的兵力仅有45万人,为中共、北韩联军的三分之一。更为严重的是,此时中共军的武器装备已有很大提升,有34个在朝鲜半岛作战的中共师换装了苏式武器。其中,仅仅中共第19兵团就接收了苏式“步枪35937支、冲锋枪6588支、轻机枪1880挺、重机枪485挺”,并装备了9个苏式迫击炮营。根据周恩来与苏联驻华军事总顾问沙哈罗夫在1951年2月签署的协定,苏联向中国提供了12.35亿卢布的军事贷款,用于购置韩战所需的“军事装备、弹药和铁路器材等”。(张晖:《苏式武器装备:人民解放军第一次大换装》,《党史博览》2019年第2期)

除此之外,由苏联重武器武装的中共军三个炮兵师、一个火箭炮师、两个战防炮师、四个高射炮师和两个坦克团也在1951年4月抵达朝鲜半岛,使中共军的重火力获得了前所未有的提高。(唐元鹏:《诸多兵种建立起来志愿军的苏式装备》,《国家人文历史》2015年第15期)而在平壤,还驻扎着别洛夫将军指挥的两个苏联航空师,为中共、北韩联军的后方补给线提供空中掩护。(《华西列夫斯基、什捷缅科关于苏联航空兵部署问题致史达林电(1951年4月12日)》,沈志华:《朝鲜战争:俄国档案馆的解密档案》中册)可以说,此时中共军的装备水平与此前相比已经有了质的提升。

在发起“第五次战役”前夕,中共军中普遍存在着乐观和自大的气氛,气焰非常嚣张。中共第19兵团司令杨得志在其回忆录中称,当他向该兵团师以上军官传达作战命令时,军官们听说第19兵团将“担任西线主力突击任务”,“纷纷表示要用实际行动回答上级的信赖”。(杨得志:《杨得志回忆录》)根据广为流传的说法,在战前动员会上,曾被美陆战1师狠狠教训的中共第9兵团司令宋时轮夸下海口,说“我兵团入朝第一仗,要不是衣装单薄被冻得伸不开手,美军陆战1师早就见了阎王,现在天气暖和了,非得可了劲儿地替牺牲的战友们报仇不可。”(《志愿军第五次战役,血洒临津江,中国军史为何暗自神伤?》,腾讯网,2020年11月8日)

至于中共第3兵团副司令、人称“王疯子”的悍将王近山更是口出妄言,粗鄙地称:“他们(按:指美军)有多少兵?加上李承晚的‘伪军’(按:指韩军),还抵不上咱们的一个军区,不够一个淮海战役打的!我看把美军赶下海不成问题,朝鲜有多大个地方!在三八线上尿泡尿就能滋到釜山去!”(王树增:《远东朝鲜战争》第七章《谁能在战争中取胜》,中国“解放军文艺出版社”,2005年;按:此处所引用的宋时轮、王近山言论,皆来自非学术著作,其来源待查,故正文称“根据广为流传的说法”。)

三、充分准备:联合国军成功预判敌方攻势

那么,面对着数量和装备水平都有着大幅度提升、气焰极其嚣张的共产极权军队,联合国军方面的准备情况如何呢?

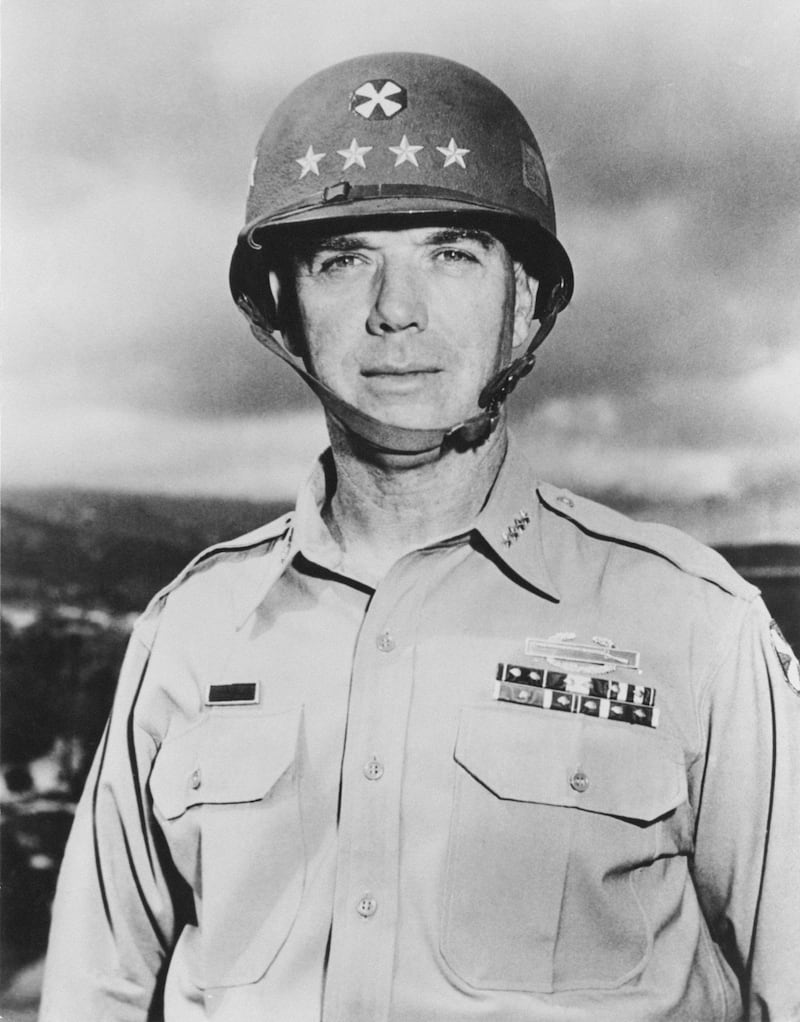

如前所述,在1951年4月11日,杜鲁门总统将时任联合国军总司令的麦克阿瑟将军解职,美第8集团军司令李奇微则继承了麦克阿瑟的职务。继承美第8集团军司令职务的人,是詹姆斯·范佛里特中将。

范佛里特是一名战功卓著的军人。在二战中,他以团长的职位率部参加诺曼底登陆及此后解放法国和进攻德国的战役。在不到一年的时间里,他因战功而不断晋升。到二战结束时,他已经成为了美国第3军的军长。与空降兵指挥官出身的李奇微相比,范佛里特拥有更丰富的地面作战经验。

范佛里特擅长运用机械化部队进行快速穿插,更是一名著名的火力制胜论者。在他看来,联合国军应尽量利用自身的火力优势对敌人进行最大限度的杀伤。在韩战中,他指挥的战斗所使用的弹药量时常为正常弹药消耗量的四到五倍,被人称为“范佛里特弹药量”。(Robert B. Bruce,“Gen. James A. Van Fleet and the Quest for Military Victory in the Korean War”, April–June 1951,Army History,No. 82,Winter 2012;Medora Van Fleet, My Uncle Jim: Fullback General, Trafford Publishing, 2004)

总而言之,范佛里特是一名绝不亚于李奇微的优秀指挥官,完全能胜任以美第8集团军司令的身份指挥朝鲜半岛上的联合国军这一重任。此后,范佛里特和李奇微这一对将帅组合,将在战争中发挥非常重要的作用。

在李奇微和范佛里特的指挥下,面对中共、北韩联军即将发动的“春季攻势”,联合国军已经有了较为充分的准备。通过反复的空中侦察和情报分析,李奇微在4月中旬已经判明敌人正在集结庞大的兵力、准备发动一场新攻势。4月16日,李奇微向华盛顿方面报告称:“虽然敌军自2月中旬以来一直处于防御状态,但他们只动用了其富有极大潜力的60多个师中的一部分兵力,他们仍具有随时发起进攻的能力。”

4月19日,李奇微向所属参谋人员下达简令,表示中共军不久之后就将发起新的攻势,而联合国军一定能将其击败。(日本陆战史普及会编:《朝鲜战争》第八章第四节;詹姆斯·F.施纳贝尔:《战争爆发前后》第二十一章《新方向,新政策》)值得注意的是,在中共、北韩联军发起“春季攻势”的前夕,联合国军方面已经根据情报判明了敌人进攻的方向,认为敌人的主要攻击目标将是联合国军左翼的美国第1军和第9军。联合国军各部也在这样的情况下,做好了迎战的准备。(贝文·亚历山大:《朝鲜:我们第一次战败》第五十五章《春季攻势》)这样一来,联合国军便在中共军直接参战以来首次提前预知了敌人即将发动的攻势。中共军屡试不爽的奇袭战术,这时失效了。

在这样的情况下,美第1军和第9军仍在4月22日白天持续向“怀俄明线”推进,力求在敌人发动攻势前夕尽可能地扰乱敌人的攻势准备。而就在这天白天,美第1军和第9军遭遇到了激烈的抵抗,并俘获了数名来自中共第3和第9兵团的敌兵。当天黄昏时分,圆月出现在天空上,中共、北韩联军向联合国军发起了持续四个小时的大规模炮击,其激烈程度和持续时间前所未有。其后,上百万中共、北韩部队全线出击,向联合国军猛扑而去。到第二天,中共、北韩联军的攻击已经蔓延到长达240公里的战线上。在许多地点,他们都如本讲开头那一幕所说的那样,遭遇了联合国军强大火力的沉重杀伤。然而,这在短时间内还不能阻止他们的疯狂攻势。韩战中最大规模的决战,已经开始了。