一、“两个文革论”:一种颇有解释力的模型

大家好,欢迎大家收听《纵横大历史》,我是主持人孙诚。今天,我们将继续进行文革历史系列节目,谈一谈文革到底是什么这个问题。

在这一讲之前,我们已经用了十一讲,去谈论文革到底是什么这个问题。但是,实际上直到目前为止,我们对于这个问题还没有给出一个很好的答案。在这之前,我谈到了文革到底有几年、到底有几次这些问题,而且讲到实际上这些问题并没有一个定论,“十年文革”的说法是老干部们为了自身政治利益而制造出的“定论”,并且成了今天中国官方的说法,乃至人们头脑中好像“一加一等于二”一样的“常识”。

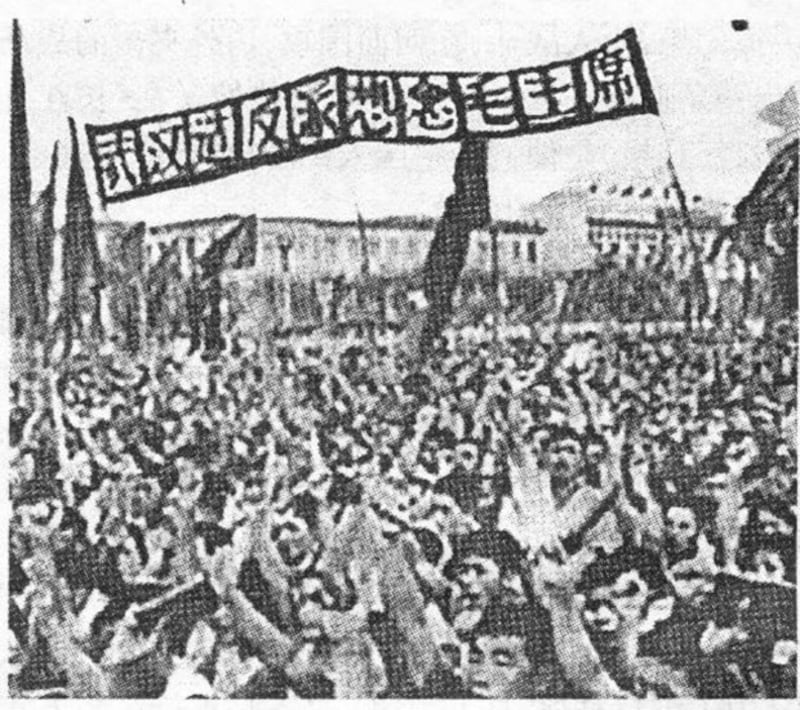

然而,按照我的观点,实际上将1966—1976年之间的历史整齐划一地称为“十年文革”,是无法有效地解释那段历史的。我认为应该将文革的历史,划分为1966年5月—1968年7月的“两年文革”、1968年7月—1974年1月的“间歇期”和1974年1月—1976年10月的“第二次文革”这三段,并将这三段再细分成不同时期,进而分析每个时期的施暴主体都是谁。通过这样的分析,我们可以看到,尽管毛派和老干部主导的文革叙事,都试图把文革描绘成一场“群众打干部”的运动,而且两者对“群众打干部”的评价截然相反、争得不可开交,但实际上他们的这种争论完全是建立在流沙之上——因为所谓的“十年文革”,根本就不是能用“群众打干部”概括的。它的主要特征,一直是“干部打群众”。

明白了这些问题,我们将会面临下一个问题,就是文革到底有几个?在这之前,我们介绍过著名的“两个文革论”,在这里需要再介绍一下。这一观点被一部分反共人士提出和支持,认为文革中实际上存在着上层的权力斗争和下层的群众斗争,在毛泽东进行争权夺利的文化大革命之外,还存在着一个与“毛泽东的文化大革命”相对立的“人民的文化大革命”。在“人民的文化大革命”中,群众利用文革的机会“反官僚、反特权,争取自己的利益”。“毛泽东的文化大革命”当然是需要否定的,但“人民的文化大革命”却有合理的地方。

事实上,也有一部分被视为“新左派”的人士认同“两个文革”的观点,知名的文革史学者、对毛泽东评价很高的王绍光就是其中之一。在这里,我要先简要介绍一下他的政治观点。王绍光曾经在一次访谈中表示,当代将土改、大跃进、反右、文革等血腥的政治运动描绘成“荒唐”、“疯狂”的样子,是因为“知识分子为了他们的利益叙述历史”,并使用了毛时代的著名口号“把颠倒的历史再颠倒过来”来讲述他的意图。(《王绍光谈反右整风(全文):把颠倒的历史再颠倒过来》,乌有之乡,2014年12月25日)对于王绍光的这种观点,我当然是绝对不会同意的,而且认为无论是毛时代,还是改开以后的中国历史叙事,本质上都是中国当局为了政治目的炮制出来的。用毛时代的观点否定改开之后的观点,不过是用一个时代的中国当局观点否定另一个时代中国当局的观点,本质上只不过是为中国当局的某一派进行张目罢了。不彻底跳出中国当局在所有时代的各种叙事,终究是没有任何出路的。

不过,今天这一讲,我不想在批驳王绍光本人的政治观点上纠缠太多。对于“新左派”和毛派的批驳,在以后我还会谈到很多。今天我想谈的话题,只是他的学术观点:王绍光本人,实际上也是“两个文革论”的某种支持者。王绍光曾著有研究武汉文革史的专著《超凡领袖的挫败——文化大革命在武汉》。在这部专著中,王绍光以所谓的“十年文革”中的武汉局势为叙事主轴,通过采访数十位历史的亲历者,得出了这样的结论:文革并不是如同人们通常认为的一样,是由“不理性”的参与者受到毛泽东的蛊惑作出的“疯狂的行为”;实际上,作为“超凡魅力型领袖”的毛泽东本人作为文革的发动者,并不能完全掌握运动的方向。在这本书的序言中,王绍光这样概括他的观点说:

“超凡魅力型领袖的追随者可以同时既是疯狂的也是理性的。这就需要对韦伯有关超凡魅力领袖的理论稍加修正。我认为个人崇拜有两个向度:一方面,崇拜者对偶像充满了信赖、敬畏,甚至有愿意为之献身的情感;另一方面,他们又把偶像作为认知的对象,试图理解偶像发出的种种信息。处于不同社会地位的人对同一个信息的解读可能截然相反,解读过程便是理性发挥作用的过程。文革中各派大打‘毛主席语录’就是一个很好的例子。”(王绍光:《超凡领袖的挫败——文化大革命在武汉》,香港:香港中文大学出版社,2009年)

王绍光的这一观点,实际上可以看作是用他的方式对“两个文革论”进行了一种解读,认为参与文革的民众在作出政治选择时,实际上有自身的理性因素。在书中,他提出实际上在文革当中加入不同“群众组织”的人,往往会来自不同的社会群体。总的来说,与党政军体制关系更为密切的人,更倾向于加入当局扶持色彩更浓厚的保派;因这一体制中获得利益更少、乃至没有获得利益或利益受损的人,则更倾向于加入造反派。而由此引发的派系冲突,则使得毛泽东本人也无法控制文革运动的走向。

事实上,这样一种将文革当中的派系斗争视为某种“社会冲突”的观点,也被不少学者接受和运用。例如,费正清主编的《剑桥中华人民共和国史》就曾引用过一份对近2200名广州中学生的抽样调查,指出:“占压倒多数的(73%)干部子弟参加了保卫党的组织,而半数多点(61%)的知识分子的子女和许多(40%)出身‘资产阶级’家庭的学生参加了造反派组织”,并表示“同样的数据表明,‘保皇派’组织吸引的大部分成员(82%)是干部和工人的子女,而‘造反派’组织则主要从知识分子家庭(45%)吸收其成员。”这样的统计数据,事实上也与我的经验相当符合。在与多位在文革中参加过“群众组织”的人士谈话时,我往往都能通过他们本人在那个时代的职业、家庭情况,推断出他们参加的是哪一派,并和他们进行确认。直到目前为止,这些推断也很少出错。这样看来,至少可以说“两个文革论”是一个相当有效的历史解释模型。

二、中国官方学者:反对“两个文革论”

值得注意的是,对于“两个文革论”,中国官方学者是持否定态度的。中共中央党校教授金春明曾发表过一篇论文,对“两个文革论”进行了大力的反对。这篇文章用举例的方式,说明文革中的保造两派实际上都不存在“人民文革”的那种“反抗”色彩。在举保派的例子时,这篇文章提到了由高干子弟组成的老红卫兵团体“联动”,以及武汉军区扶持的保派组织“百万雄师”。不过,可以直白地说,这样的论述根本就是在打稻草人,因为“两个文革论”的支持者恐怕不会认为那些保卫各级党政军机关干部的“老保”会有什么“人民文革”的色彩。不过,这篇文章也提到了文革当中著名的北京五大造反派红卫兵组织,也就是“清华井冈山”、“新北大公社”、“北航红旗”、“地质学院东方红”和“北师大井冈山”。文章里说,这些组织“从名字看就是非常革命的。他们都极力标榜自己是‘毛主席的红色卫兵’、‘文化大革命的急先锋’、‘中央文革的铁拳头’,宣称‘誓死保卫’毛主席和红色江山,‘刀山敢上,火海敢闯’……这哪里有一点反抗所谓‘共产暴政’,‘清算共党官僚’的味道呢?”这篇文章的结论部分表示:“总之,‘文化大革命’的准确定性问题,是可以在《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指导下,进一步深入探讨的问题。而‘两个文革说’则偏离了正确方向,违反了基本史实,是不足为训的。”(金春明:《“两个文革说”与“文化大革命”的定性研究》,中国共产党历史网,2011年6月3日)

毋庸置疑的是,这篇文章可以看作一篇“官方五毛”文,它的所有历史叙事和评价都是在亦步亦趋地跟随老干部们在1981年对文革定下的基调。与其说它是一篇史学论文,还不如说它是一篇给1981年中共十一届六中全会的那份官方决议文件进行注解的“经学”论文,本身是没有什么学术性可言的。但是,这里面提出的一个疑问,却很值得我们进行探究。这篇文章当中所列举的北京五大红卫兵组织,实际上是在老红卫兵运动退潮后,掌握北京红卫兵运动的红卫兵组织。尽管它们的立场各异,但总的来说都被人们认为是“真正的”造反派红卫兵。这篇文章提出,这些组织在论述他们的政治诉求时,实际上也就是对当时官方意识形态的亦步亦趋,并没有什么“反抗”的因素。这样,问题就来了:究竟造反派们到底是在进行“人民文革”,还是仅仅是毛式文革路线的打手和复读机呢?如果说造反派确实是在进行某种“反抗”,那为什么他们在论述自己的政治诉求时表现得却这么“红”?如果说造反派只是一群没有自由意志的打手,那为什么他们的成员构成乃至攻击目标却显得和保派非常不同呢?

三、“三个文革论”:一种新的历史解释模型

事实上,要详尽地解释这个问题,已经超出了这一讲的时间限制。在这里,我首先要简要地用一句话讲出我的观点:我个人既不认同“一个文革论”,也不认同“两个文革论”,而是认为文革有三个。这种“三个文革论”,在目前的各家中还没有看到,可以算是我个人的独创——这当然也不是什么“绝对的真理”,只是一种历史解释模型。这“三个文革”,分别是毛泽东及毛派与干部集团的斗争、社会上毛派人士和“五毛”人士的厮杀、以及民众借中共内讧的机会展开的抗暴运动。“三个文革”互相缠绕在一起,关系相当复杂,甚至许多文革亲历者身上都不只带有其中一个文革的色彩。然而,尽管这“三个文革”互相交织,它们在本质上却又是截然不同的。前两个文革,事实上不过只是共产极权势力之间的内斗,正如他们从诞生的那一天起就在进行的那样,没有什么“正义性”可言。在这两个文革中,无论是谁获胜,民众只不过是从共产极权主义的一种残酷统治模式之下,转换到另一种残酷统治模式之下罢了。但是,这“第三个文革”中,却的确有着“社会冲突”的色彩。随着历史的演进,这“第三个文革”最终冲破了毛泽东给民众套上的枷锁,摆脱了毛式文革的话语体系,形成了具有自主意志的民众抗争运动,并持续影响到了今天。从这个角度上来说,这“第三个文革”实际上也可以不称之为“文革”,因为它是在漫长的历史上,民众反抗中国当局共产极权暴政的一环。

那么,这“三个文革论”的基本立论究竟在哪里呢?在下一讲中,我们就会仔细讨论这个问题。

撰稿、主持、制作:孙诚