香港特區政府大力推動北部都會區計劃,標榜為未來經濟增長的核心引擎和港深融合的重要步驟。然而,在這宏偉願景的背後,存在不少隱憂,包括本地財團投資意願、政府財政壓力,以及中資國企壟斷的可能性,而最關鍵的「片區開發」模式規劃欠理想,令發展成本高昂卻欠缺回報,需動員北京官員向發展商「揼心口」,但恐怕要靠北都區撐起香港未來的半邊天,只是官員一廂情願想法,最終甚至淪為納稅人沉重負擔。

特區政府近年來積極推動北部都會區的發展,以期實現地區經濟升級轉型,紓緩房屋短缺及推動創新科技產業。為了加快北部都會區的規劃和建設,政府提出以「片區開發」的模式進行試點,包括洪水橋、粉嶺北新發展區及新田科技城。然而,儘管目標遠大,但在實際操作中,這種模式存在眾多問題,可能令發展商難以回本,也削弱其參與意願。

片區開發的財務壓力與地價問題:發展成本高昂,財務壓力大

所謂「片區開發」,簡單理解就是政府「打包賣地」。根據政府公布,三個試點片區的工程成本預估在100億至200億元之間,目標是可以減低政府庫房的公帑投入,但資金成本壓力卻轉嫁予發展商,需承擔高昂土地平整和公共設施建設的開支,並根據「價高者得」的原則競投。這意味著發展商不僅要支付高額地價,還需自行承擔基建和設施成本,進一步增加財務負擔。

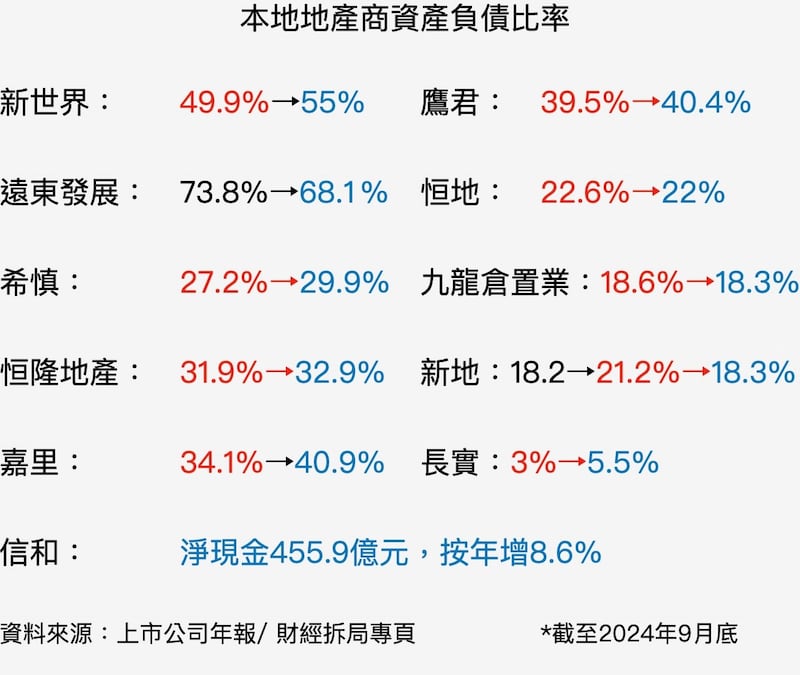

在香港目前高利率環境及經濟疲弱的情況下,發展商的融資成本顯著上升,普遍大發展商已達五至六厘,負債高小型發展商更高達八至十厘或以上,加上過去半年大部分負債比率均不跌反升,令發展商投地保守,去年以來已有八幅政府地皮流標,市場對未來樓市的預期亦趨於保守。地產商入標前,勢必嚴格評估項目利潤空間及風險,而非單純考慮片區的發展潛力。如果短期內樓市未能穩定回暖,發展商將更趨謹慎,甚至可能選擇不參與競投。

發展局強調會務實設定地價,不會「賤賣土地」,但現實中,地價定價過高或與市價脫節,可能削弱片區的吸引力。同時,發展商希望地價更靈活,尤其是在創科地塊或產業地塊方面,這些地段短期內的盈利能力較低,若地價無法適當調整,將進一步增加發展商的成本負擔。

片區開發規劃「碎片化」 用途「框死」限制靈活性

根據發展局已公布的規劃資料,與內地片區開發大面積土地模式不同,政府將片區內土地用途「碎片化」,並將用途和規劃參數「框死」,例如住宅地塊的地積比、創科地塊的開發要求等,當中尤以粉嶺北的新發展區問題最為嚴重。這種僵化的規劃模式限制了發展商的靈活性,使其難以根據市場需求調整開發策略。例如:

低地積比限制盈利潛力:洪水橋/厦村及粉嶺北部分地皮的地積比低至2.4倍至4.2倍,遠低於過去部分新發展區最高6.8倍的水平。低地積比意味著發展商無法有效利用土地價值,回本難度更大。

用途單一降低吸引力:如粉嶺北的新發展區主要用於物流業,但物流行業對土地需求有限,且人手需求低,經濟動力不足。當中區內有3.2公頃的巴士廠用地,佔比達20%,卻缺乏上蓋發展的設想,難以充分發揮土地的經濟效益。相比之下,新田科技城的創科定位雖有潛力,但需長時間培育,短期內對發展商吸引力有限。

如此僵化的規劃模式,有違片區開發的彈性發展模式,不僅削弱了發展商的盈利空間,也增加了投資的不確定性。

產業發展與配套問題 創科與產業定位的實現困難

政府寄望新田科技城等片區吸引高端創科企業落戶,以實現「南金融、北創科」的長遠布局。然而,香港的創科基礎薄弱,目前創科生態系統仍處於起步階段,吸引大規模企業入駐並非易事。對於創科企業而言,片區內的配套設施及創新氛圍是其考慮落戶的關鍵,但目前相關配套仍不完善。

片區的交通基建與連接大灣區其他城市的便利性直接影響到其吸引力。以洪水橋/厦村片區為例,雖然有潛力作為企業與科技園區,但若鐵路及其他交通設施無法及時到位,將大大削弱其吸引力。此外,新田科技城若要吸引跨境創科人才,需有完善的跨境交通網絡,但現時政府尚未明確相關計劃。

「雞先定蛋先」?開荒牛商業誘因不足 需京官向發展商「揼心口」

發展商需承擔「開荒牛」角色,包括前期建設基礎設施和公共服務設施,這與過去香港的土地發展模式中「坐享其成」的習慣大相徑庭。若片區未能迅速引入重要企業或具規模的入住人群,可能陷入「人流不足>企業不來>進一步發展受阻」的惡性循環。

創科或其他產業的吸引力如果不夠,住宅項目缺乏潛在購買力支撐,開發商同樣可能面臨資本沉沒的風險。

政府希望通過分期繳付地價或未來分紅等方式,吸引發展商參與,但上百億的巨額投資,回報能否有效提升商界的參與意願仍存疑。部分發展商或銀行對長期項目的風險評估趨於保守,尤其在未來利率走勢不明的情況下。

面對本地財團對投入的猶疑不決,繼早前港澳辦主任夏寶龍「召見」發展商要求工商界以實際行動愛國愛港,中聯辦主任鄭雁雄上周更直言香港工商界應「做好局中人、不做旁觀者」,應主動參與試點措施,這已經不是簡單呼籲,而是由北京派港最高級別的官員向財團直接「揼心口」,試問發展商豈敢不從?

中資國企壟斷的隱憂:北部都會區的「國家隊」風險

上周政府安排85間企業的代表參與北都發展簽署儀式,其中大部分近60間是中資企業,包括大型國企及中資銀行。中聯辦及港澳辦官員的高調出席更是釋放出明確信號:北部都會區的發展已被視為國家戰略的一部分。 顯然今次簽署儀式具有「路演」性質,由特區政府牽頭宣傳造勢,以往確是較為少見,除了宣示北都發展得到本地工商界廣泛支持,「國家隊」也願意作為「後盾」,準備好全力參與建設;中央部門官員出席儀式,則反映北都被視為國家戰略發展的一環,得到中央政府大力支持,事在必行。

但這可能導致北部都會區淪為中資壟斷的局面,尤其在基建及科技產業領域,本地企業或逐步邊緣化。加上內地經濟自2021年起增速放緩,房地產市場低迷,若中資企業本身陷入資金困境,對北部都會區的支持力度也可能下降,屆時計劃將進一步受挫。

北部都會區作為香港未來的重要經濟計劃,背負著過高的期望。然而,從本地財團的猶豫態度到中資國企的潛在壟斷,再到政府財政壓力的困境,這一計劃面臨諸多挑戰。若無法妥善應對,北部都會區可能不僅無法成為經濟復蘇的引擎,反而成為特區政府及納稅人未來的沉重負擔,甚至進一步削弱香港的經濟獨立性及市場競爭力。

- 顏寶剛(前《有線財經台》台長)

(以上評論純屬作者個人觀點,並不代表本台立場。)