第25屆人權新聞獎揭曉,首次獲獎的網媒《加山傳播》創辦人胡戩在同日宣布,已離開香港逃至台灣。他在台灣接受了本台專訪,提到在港遭到跟蹤、騷擾,成為「最無人權的記者」,隨時面臨被捕。他慨嘆香港淪陷,自責「懦弱還是未能面對」,但熱愛做記者的他,仍望在異鄉找到屬於自己的崗位,繼續為港發聲。(文海欣 台北報道)

第25屆人權新聞獎周四(6日)正式揭曉,但一個表揚捍衛人權報導的新聞獎項,這一屆卻反成香港新聞自由受壓的象徵。香港電台要求撤回所有參賽作品,並表明不會領獎,令外界嘩然。而在學生組別,以「『唔係叫韓寶生』——劫後餘亡」一文獲得優異獎的《加山傳播》(DB Channel)創辦人之一胡戩,也已逃離香港到台灣。

慨嘆得獎後卻成「無人權記者」

年僅23歲的他赴台後接受本台專訪,指自己因揭露侵犯人權、不公義的事獲得人權獎,感覺諷刺。

胡戩說:很諷刺,我得到人權新聞獎後,就成為「最無人權的記者」。但諷刺完又如何?很多事情已經發生了,你不會知道之後如何。即使怎樣諷刺也不及蔡玉玲(事件)諷刺,721事件中仍未有(白衣)人入獄,她已經率先被判罪成,論(最)諷刺也是她吧。而且我得到人權新聞獎後,《加山》亦未倒閉,但《視點31》拿完新聞獎後(或將)消失,才更諷刺。所以我只是令整件事的諷刺程度,加上一撇。

胡戩認為,雖然香港新聞自由乃至整體人權急速惡化,但從《加山》另一成員年紀輕輕就得到攝影獎,令他感到鼓舞及對未來仍抱希望。

不願離開可以有千萬種理由 離開只因「懦弱還是未能面對」

胡戩自嘲為「最無人權的記者」,回顧他的逃亡心路歷程,他憶述,除了戶口近期被凍結外,他早於2020年底已遇到被跟蹤的情況。他指,當時他訪問了被中國驅逐的德國青年穆達偉(David Missal),專訪刊登後,10多名警員凌晨在他家樓下,凝視其單位至少一小時。又有一次,他採訪完海外港人抗爭者鄺頌晴等人後遭到跟蹤,就連海外親戚都被電話騷擾,被問及是否與他相識,當下他就知道自己已被盯上,並在「名單」之上。

他說,跟蹤事件發生後,他已經做好被捕的心理準備,尤其在《港區國安法》下,記者隨時都可以被指控違法被捕。

同時他也有考慮過離開。胡戩說,自己早於去年11月已經萌生離開的念頭,但終究有不少事情放不下。除了家人朋友,還有法庭審訊,例如周梓樂死因庭或其他抗爭者的庭審報道,他都想去做。有時覺得自己在香港仍有用處,而更重要的是,他捨不得香港,這個他土生土長的地方,以致他一直無法下定離開的決心。

胡戩說:雖然我一直探索自己在香港可以做甚麼,有甚麼可以貢獻香港,最基本可能寫多幾篇對香港有用的專訪?一直有打算離開,但都會想留下來做多一些。直到「47人案」,對我是一個很大的「震撼教育」,好震懾,對我的朋友更甚。當好多朋友已離開,這個圈只剩下我,他們都會想我離開。我身無分文,機票也買不起,當朋友連機票都幫你買,難道你還不離開嗎?

47人案成催化劑

直至到參加「47人案」的旁聽,胡戩說,他才意識到,自己同樣可能與案中被告、前記者何桂藍一般,要面對至少6、7年失去自由的日子。當他意識到自己因要顧及家人而無法大義凜然赴獄後,最終立定決心逃離香港。他坦承,離開的最大理由,是害怕及懦弱。

胡戩說:私底下我都說過,不介意做第一個被《國安法》拘捕的記者,因為我覺得有「光環」。但問題是,現實中「47人案」展示給你看就是,原來《國安法》的審訊,那個心理恐懼可以去到如此恐怖。另一樣好重要的是,就算我真的是第一個被《國安法》拘捕的記者,我是否真的能做到想做之事?好明顯不是。有好多《國安法》被捕人士,其實現在都沒有人理會,就像傑斯。你自問,有多少人真的關心他?他審訊時法庭外有否排長龍?沒有。

胡戩說,自己當初入行做記者,是想揭露社會不公,沒有傳媒相關工作經驗的他更毅然自立門戶,以獲得比傳統媒體更大、更獨立的創作空間。他深信成事與否取決於個人能力,豈料有一天卻要因此流亡他鄉。

離開並不可恥 前提是離開後會做甚麼?

胡戩認為離開並不可恥,更重要的是離開後要做甚麼。他預計,將來會有更多記者離開香港,希望日後大家仍能不改初心,繼續幫香港。他說,希望「對得住自己作為香港人的身份」。

談及到台灣後的定位,胡戩說仍然「好想做記者」,他希望繼續經營《加山傳播》,以深入報道、專訪等方式,繼續宣揚本土理念。他引用蔡玉玲的一句話「即使眼前的平台可能一個個被打壓、被消失,但只要大家仍然想做下去,就會有空間」。

當然,遺憾是離開後,無論香港發生甚麼事,都只能「隔岸觀察」作報道,這就是他作為流亡記者,內心最痛苦的事。對於成立還不到兩年的《加山》,兩名創辦人當中,馮達浚已身在獄中,胡戩自己也已逃至台灣。對《加山》未來的去向,胡戩也沒有明確方向。他眼神略帶憂傷,表示即使不再經營《加山》,都要親口向曾經鼓勵他的人交代。

胡戩說:《加山》曾經倒閉,那時好多人都鼓勵我繼續做下去,而好多鼓勵我的人現在都坐在「牆內」。我覺得如果我沒有和他們親自交代一聲就結束營運,是對不起他們,所以至少會盡力做下去。

做網媒要懂得「補位」

作為網媒創辦人的他,提到「反送中運動」時期,香港網媒百花齊放,大家都會「補位」到現場直播,但讓他不滿的是,現在香港每天都有很多法庭新聞,卻沒有網媒懂得「補位」。他說,當他仍在香港時,法庭就是他經常出沒的地方。

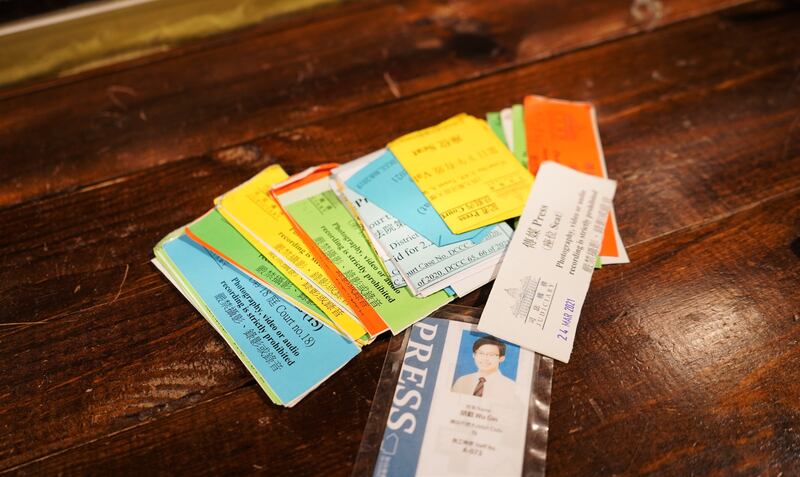

胡戩向記者展示他帶來台灣的物品上,不少都是他在香港法庭的「戰績」,筆記簿、進入法庭聽審的籌號等,另外還有一樣他認為最能代表香港記者的物件——反光衣。他受訪時凑近衣服聞了一下,笑說「還有催淚彈的味道嗎?」他又自嘲「我就是因為好熱愛做記者,才有落得今天如斯田地」。

胡戩,這名23歲就因新聞報道工作被迫逃亡台灣的香港青年,儘管仍未知前路如何,但仍堅信終能再找到屬於自己的崗位。