港府於2018年提出「明日大嶼」計劃,但近日提交環評研究工程項目簡介至環保署時,卻罕有地將一個計劃「斬件」成3部分,當中內容亦不完善,甚至連填海邊界、填海明確用途均沒有,只說視乎中部水域研究再作進一步研究。15個環保及關注團體周二(23日)召開記招,批評港府迴避公開關鍵的決策文件及進行完整的策略性環評,率先「偷步」提交簡介至環評程序,猶如將「應有的法定程序掃到地毯下面」。

口號:盲推填海毀生態 煞停環評脫苦海!

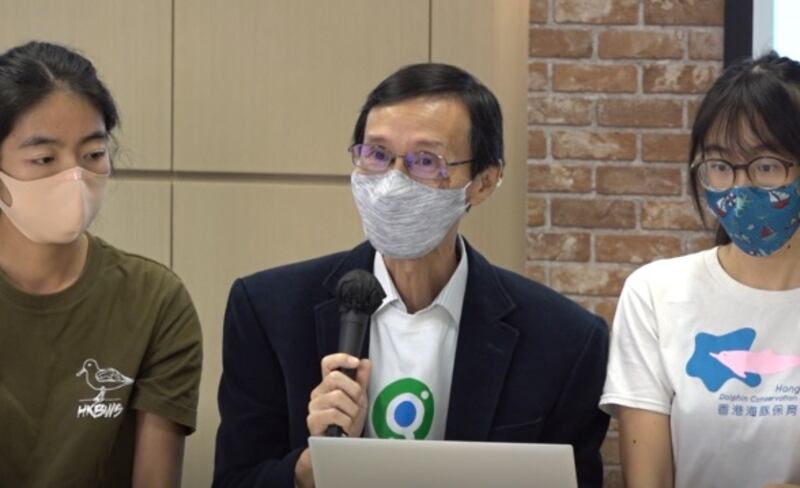

15個環保及關注團體周二召開記招,批評政府迴避公開《香港2030+策略性環境評估報告》等關鍵文件,及進行完整的策略性環評,率先「偷步」提交「明日大嶼環評研究工程項目簡介」至環評程序,是工程凌駕環境,促請環保署否決該份簡介。

他們指,早在數年前《香港2030+策略性環境評估報告》已完成,當中應該列明所有可能的潛在土地供應選項,但當局至今未有公開完整報告,團體質疑是營造「非填海不可」假象。

劉祉鋒:簡介空洞 港府無視程序「跳步」

環諮會前成員、綠惜地球總幹事劉祉鋒認為,簡介隻字未提工程如何符合2050年碳中和的目標,明顯與環境部門訂立的政策背道而馳。他也批評簡介內容異常空泛,而且當初政府在立法會申請撥款作前期研究時,說會做「概念可行性的研究」,如果可行才繼續下一步做策略性環評、繼而再做環評,但現在「跳步」猶如將「應有的法定程序掃到地毯下面」。

劉祉鋒說:我坐了在環諮會6年,看過無數的環評,全部清晰說明工程的範圍大小、落點在哪,這才看到顧問指這個地方加了這項目,周遭極有機會受影響的群眾。你不清楚說明在哪裡、有多大,怎樣估計、評估其影響?如果這樣也做了精準評估,真的教科書也要改寫。

港府「斬件式」交簡介 劉祉鋒批不理智

對於當局罕有地「斬件式」交簡介,被質疑是否有意減低工程對生態帶來的整體累積影響,劉祉鋒認為,項目一定要以整體完整性去看。

劉祉鋒說:假設(人工島)填海批准了,但仍有兩部分例如連接路、維港水域要填海這些,若果將來不通過不批准,那麼如何前往(人工)島?你不可以將他斷了,沒有交通接駁,那麼就得物無所用,變成廢島,政府怎會這麼不理智地斬開、分開來做?

環保團體強調,當局有必要在開展法定環評前,先進行全面策略性環評,研究所有可行的替代選項,以及更宏觀地檢視各選項與鄰近工程的環境承載力,否則難以估計空氣、海洋生態等方面的累積影響。

環評往往低估影響 環團憂威脅全球「瀕危」物種

另外他們批評,過往環評低估對海洋生態影響,當中建議的補償措施都未見成效,他們擔心「明日大嶼」項目將重蹈覆轍。其中香港海豚保育學會副會長麥希汶提到,北大嶼水域原有約40條中華白海豚棲息,但2016年港珠澳大橋完工後,中華白海豚絕跡於該3000公頃水域,是施工範圍的18倍,超出當初的評估,中華白海豚亦已升級為「易危」。她說「明日大嶼」有機會令中華白海豚及江豚絕跡於香港,並直接威脅到全球「瀕危」香港雙足蜥等。她認為要避免這些影響,便要慎重檢視現時有何不涉及填海的選項。

麥希汶說:在一個項目的環評中,過去港珠澳大橋也好、第三跑填海也好,其實他們評估海豚損失的棲息地,最多只限於施工範圍內。例如以港珠澳大橋為例,事實放在眼前,海豚受到的影響範圍其實非常廣闊,而且超出我們的想像。這個經驗告訴我們,其實一個項目環評很容易出現評估偏差,其實愈大的工程出現的偏差愈大。

綠色和平:環保署有責任做好把關

綠色和平項目主任陳可淳總結,環保署有責任做好把關。

陳可淳說:當土木工程處拿一份不合格的環評出來時,其實(環保署)更應緊守專業,不要讓工程凌駕環境而否決這份環評簡介。他未完整披露其實香港人仍有甚麼選擇外、及未做好一個完整策略性環評前,其實不應該再做任何推進環評的程序,應該擱置。如果你真的要做諮詢,應該聆聽民意,優先發展近2千公頃、未納入規劃的棕地。

「簡介」未清楚交代填海邊界 亦沒準確列明用途

為期兩周的「明日大嶼環評研究工程項目簡介」公眾諮詢將於本周四(25日)結束,港府本月12日已將簡介罕有地「斬件」成3部分提交環保署,分別涉「交椅洲人工島填海工程」、「交椅洲人工島發展」和「香港島—大嶼山東北連接路」,但提交時,中部水域人工島的勘查研究並未完成,預料約2024年底方完成。

簡介僅稱總填海面積約1000公頃,但並未清楚交代交椅洲人工島的填海邊界,僅展示填海水域範圍,簡介更表明填海位置只屬暫定性質及只作指示之用,並視乎中部水域研究的設計發展及環評研究的結果。對於填海用地有何用途,簡介亦沒有明確表明,只提供「可能清單」例如可能興建海水化淡廠、焚化爐等,具體位置均沒有,並同樣表明「上述土地用途及基建設施的走線、規模及/或位置需於中部水域研究作進一步研究」。比較之下,「機場三跑填海工程」的簡介則清晰列明填海範圍及布局等。

按照環評條例,進行環境影響評估研究的最初階段要先提交一份工程項目簡介,之後開展正式環評研究,評估報告獲批後,最後要得到環保署署長批出「環境許可證」,工程方可動工。

記者:文海欣 責編:張薇 網編:林詠華