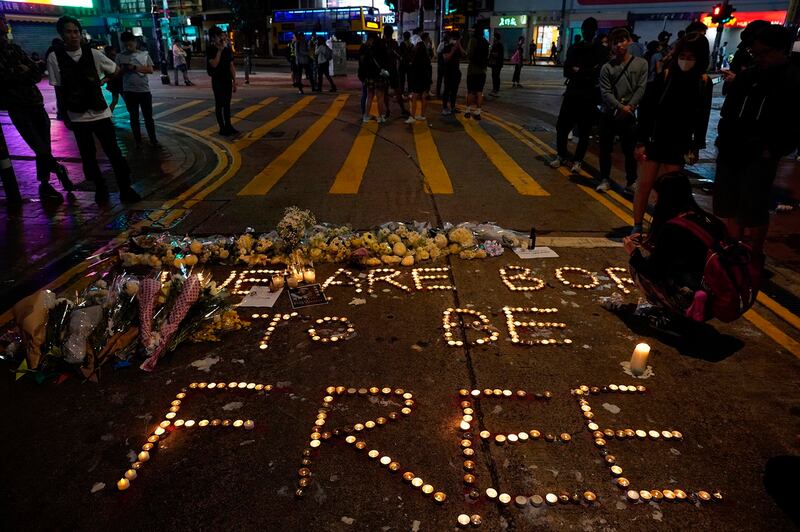

香港“反送中”运动已经持续了五个月。在这些来自社会各界的示威港人当中,在校青少年成为了这场抗争的主力军。一名美国学者研究了近千名香港大学生参与社会运动的规律后发现,一旦他们参加过这样的活动,就很可能会再次现身。

如果你近期走入香港街头的示威人群,你会发现他们大多是年轻人。他们中不少人戴着口罩或面具,身着清一色黑衣。在与警方对峙时,他们也通常冲在最前面。

香港四所大学8月发布的一份报告证实了这个现象。研究员对6000多名参加不同抗议活动的当地民众进行了调查。数据显示,近半数表示他们今年二十多岁,近八成表示他们受过高等教育。值得注意的是,超过半数的示威者曾参与过2014年的占中运动。

在美国乔治•华盛顿大学艾略特国际事务学院举办的第12届美中经济关系与中国经济发展年会上,哈佛大学经济系准助理教授杨大卫(David Yang)表示,他的学术团队研究了香港大学生的政治参与行为,因为他们当中相当高比例的人参与民主运动。

数据表明,这些年轻人一旦涉足街头政治运动,他们就更有可能成为活跃分子。

“从某种程度来讲,参加一场抗议活动和参加一场音乐会或是观看一场体育赛事非常相似。这些活动吸引的都是志同道合的人。他们在活动期间能够搭建更亲密的社交网络,这会促使他们参加类似的活动。”

杨大卫介绍说,他的团队的研究对象是800多名香港科技大学的本科生。这场研究横跨2017年和2018年的两场香港七一游行。七一游行是香港自主权移交以来持续最久的大型公民活动之一,源于2003年反对国安条例立法的游行。

他们把这些学生分为三组。第一组被告知,研究者希望了解每年七一游行的规模。如果他们会参加2017年的七一游行的话,他们可以在活动期间估算身边的人数并上传相关信息,这样他们就会得到350港元的报酬。

其余两组是对照组。其中的一组被告知,研究者希望了解港铁在高峰时段的人数。如果他们能在七一游行后的一周到指定的一个港铁站内,估算身边的人数并上传相关信息,他们也会得到350港元的报酬。第三组则是纯对照组,不作任何处理。

结果显示,第一组中每十人中就有一人参加了七一游行,第二组中每百人中才有一人调查了港铁,第三组与第二组情况类似。

但这项研究的重点并不在第一年,而是第二年。2018年,研究员再次调查了这几百名学生的意向。但这一次,没有任何一组学生获得了酬劳。

有意思的是,曾在前一年参加了七一游行的学生,与没有参加游行的学生相比,更有可能参与到第二年的七一游行当中。数据显示,前者再次参与游行的百分比高出后者初次参与游行约5个百分点。(前后两组分别约为8%和3%)

杨大卫解释说,这表明一个人参与政治活动的可能性与他是否有过类似经历有关。

“从个人层面上说,你此前参与过抗议活动可的话,会直接增加你参与第二年抗议活动的可能性。研究显示,你在这些活动中获得的社会成熟属性可能也是因素之一。”

为了分析一个人是否会频繁参加政治运动,研究团队还调查了这些学生的政治信仰、偏好和社交在这一年中是否发生了变化。

结果显示,他们的政治信仰和偏好与政治运动的参与度没有直接关联,但社交与参与度存在着因果关系。也就是说,这些学生在第一年的游行活动中结识了志同道合的同龄人,并在此后加深了彼此间的友谊,这促使他们在第二年再次参加游行。

尽管这场研究发生在“反送中”运动爆发前,这还是让我们不禁想问:今天在香港街头冲锋陷阵的年轻人中,有多少已是民主运动的老手了?自由亚洲电台记者家傲华盛顿报道。 责编:申铧 网编:郭度